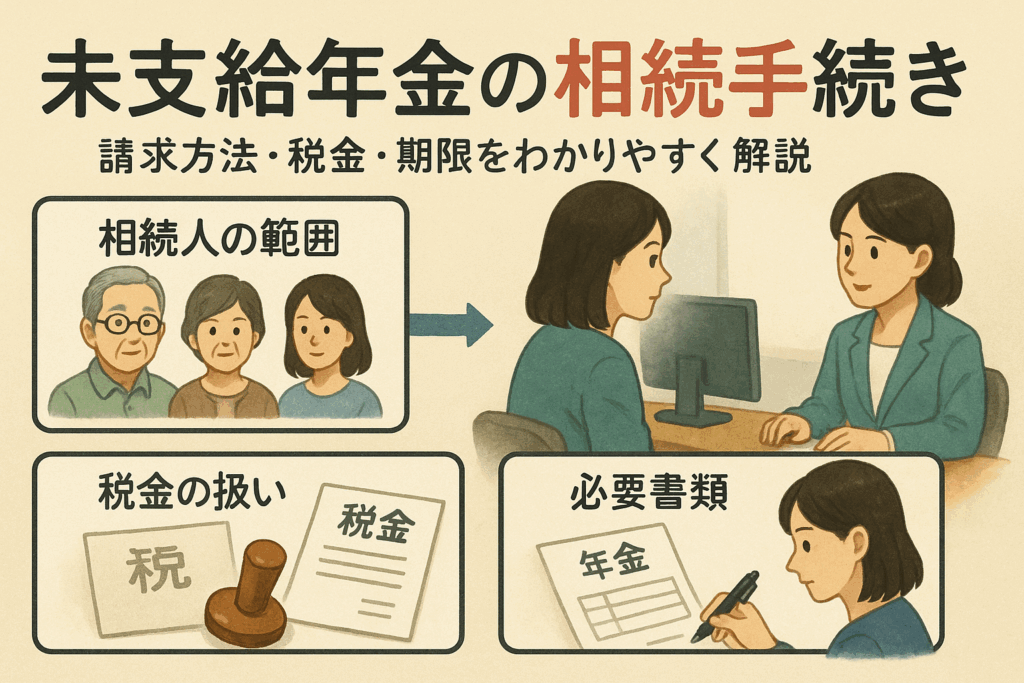

突然のご家族のご逝去。悲しみに暮れる中、「未支給年金は相続の対象になるの?」「誰がどのように請求できる?」と戸惑った経験はありませんか。

実は、2022年度には1万8,000件以上の未支給年金の請求がなされており、金額にして年間120億円以上が遺族へ支給されています。しかし、国民年金・厚生年金・企業年金など、【年金の種類や受給者の家族構成】によって処理は大きく変わるのが実情です。

請求期限を過ぎてしまい、本来受け取れるはずの年金が「時効」によって失われてしまった遺族も少なくありません。また、「生計を共にしていなかった」「必要書類の不備で手続きが進まない」「税金の取り扱いがわからない」といったご相談が相次いでいます。

本記事では、未支給年金の制度概要や手続きのポイントはもちろん、実際の申請現場で多いトラブル事例、最新の法改正・判例情報まで具体的な数字とともに詳しく解説します。

読み進めていただくことで、あなたのご家族が最速・確実に未支給年金を受け取るための「損しないための知識」と「具体的な解決策」が手に入ります。

未支給年金と相続の基本:制度概要と重要なポイント

未支給年金とは|定義・発生の仕組み・対象となる年金種類(公的・私的・企業) – 未支給年金の基本概念と各制度の違いを解説

未支給年金は、年金受給者が死亡した後、死亡月分までに支給されるはずだった年金で、実際に支払われていない分をさします。多くの場合、年金は後払いされるため、受給者の死亡後でも未支給分が発生します。対象となる主な年金には国民年金、厚生年金などの公的年金、企業年金や個人年金保険といった私的年金があります。

下記の表で各年金種類ごとの差異・特徴を整理します。

| 年金の種類 | 支給主体 | 未支給分の請求権 | 相続財産との関係 |

|---|---|---|---|

| 国民年金 | 国 | 生計同一遺族 | 相続財産ではない |

| 厚生年金 | 国 | 生計同一遺族 | 相続財産ではない |

| 企業年金 | 企業等 | 指定受取人、相続人 | 相続財産になる場合有 |

| 個人年金保険 | 保険会社 | 指定受取人 | 相続財産になる |

公的年金は遺族の「一時所得」として所得税の課税対象となりますが、私的年金や企業年金は「相続財産」に該当し、相続税が課されるケースもあります。年金の性質と相続税・所得税の関係は必ず確認が必要です。

国民年金・厚生年金・企業年金・個人年金などの違いと特徴 – 年金の種類別の発生条件や背景

国民年金や厚生年金の未支給分は、亡くなった人と生計をともにしていた遺族が請求できます。公的年金の場合、死亡届を提出後、未支給分の請求書の提出が必要です。企業年金や個人年金の場合は「契約内容」「受取人の指定」「支払い規定」によって手続きや対象者が変わります。

特徴は以下の通りです。

-

国民年金・厚生年金

死亡月まで受給権があり、未支給分の請求は原則2年以内。請求前に振り込まれることはなく、手続き後に受取人の指定口座へ支払われます。

-

企業年金・個人年金

相続人や指定受取人が請求。相続税課税が必要な場合があり、加入時の契約内容の確認が重要です。

年金の種類ごとに税金・請求の流れが違うため、各制度の特徴を知った上で正しい手続きを行うことが求められます。

生計同一の概念と未支給年金請求の権利関係 – 未支給年金の権利が認められる条件と注意点

生計同一とは、亡くなった年金受給者と住居や生活費を共有していた状態をさし、配偶者・子・父母など法律で定められた範囲の遺族のみ請求権があります。請求の順位は配偶者が最優先で、その後は子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹と続きます。

誤って関係のない第三者や家族以外が請求することはできません。権利がない人が請求すると、後日返還を求められるリスクがあるため注意が必要です。生計同一の認定要件は、住民票や生活費のやりとりなど、証明資料が整っているかも確認しましょう。

生計同一 証明書の役割・第三者利用の可否・証明書 記入例 – 証明書の提出方法や具体例

未支給年金の請求時には「生計同一関係に関する申立書」などの証明書の提出が求められます。証明書は、死亡した年金受給者と同居・生計一体であったことを示し、年金機関や保険者が請求権の正当性を審査するため必須です。

【証明書の記入のポイント】

-

同居の場合:住民票で同一世帯であることを証明

-

別居の場合:振込み記録・定期的な送金記録で生活費負担を証明

-

第三者による証明は原則認められません

証明書提出は、未支給年金の請求権発生の前提条件です。提出忘れや不備があると受給できない場合もあるため、書類の記入例や必要な添付資料を事前に確認することが重要です。

未支給年金を相続で請求できる権者と請求順位を詳細解説

未支給年金を相続する場合の順位|優先順位の法的根拠と具体的な順位構造 – 請求権者の順位や判断基準を詳述

未支給年金は故人が受け取るはずだった年金のうち、死亡時点で未払いだった分です。この請求権者には明確な順位が定められており、次のとおりです。

| 順位 | 請求できる人の範囲 | 条件や注意ポイント |

|---|---|---|

| 1 | 配偶者 | 生計を共にしていたことが条件 |

| 2 | 子 | 生計同一であること |

| 3 | 父母 | 子がいない場合のみ請求可 |

| 4 | 孫 | 前順位不在時 |

| 5 | 祖父母 | 孫もいなければ次順位 |

| 6 | 兄弟姉妹 | すべて不在の場合のみ |

重要ポイント

-

生計同一証明が必須で「住所が異なる」「扶養実態がない」場合は注意が必要です。

-

配偶者がいない場合は、子や父母などに順次権利が移ります。

-

請求権者はひとりだけではなく、複数でも可能です。法的根拠は年金法や行政通達に基づきます。

この順位関係はトラブル防止の観点からも厳格に評価されるため、申請前に条件をしっかり確認しましょう。

複数請求者の対処法・同順位者が複数いる場合・別住所や同居のケース – 家族間での対応策やトラブル時の対処例

同順位者が複数存在する場合、未支給年金は請求人の人数割りです。例えば複数の子が請求する場合、均等に分割されます。相続人のなかには単身世帯や別居状態のケースもあるため、「生計同一関係に関する申立書」などの書類で実態を証明することが求められます。

家族間での対応策リスト

-

話し合いで分割割合を明確に合意

-

生計同一の証明書類・申立書を全員で準備

-

事前に行政や税理士へ相談しトラブル防止

-

事情により意見がまとまらない場合は第三者や弁護士を介した解決を検討

よくある疑問

-

住所が異なっていても申請可能か?→実態証明があれば可

-

同順位者で連絡が取れない場合→割合の取り決めや代理申請の検討を

申請時は全請求人が納得しやすい形に整えることで後々のトラブルを避けられます。

生計を共にしない場合に未支給年金を相続で請求できるかとケースごとの対応方法 – 権利がない場合や特別な状況の対応策

生計を共にしていない親族の場合、基本的には未支給年金の請求権は認められていません。生計同一とは金銭面での援助や生活のつながりが要件となり、単なる血縁や名目上の関係だけでは不十分です。

主な不可ケース

-

別居かつ仕送り・扶養の事実がない場合

-

長期間音信不通など生活実態が認められない場合

-

事実婚や内縁など法律上配偶者でない場合

特別な状況への対応策

-

やむを得ない事情で別居の場合、生計同一の証明書や実態資料を用意

-

状況が複雑な場合は税務署や専門家に事前相談し誤申請を回避

-

一定要件下では内容証明など追加資料で権利を主張することも可能

参考チェックリスト

-

実際に家計を共にしていたか

-

定期的な送金・生活費の負担が有ったか

-

市区町村発行の生計同一証明書や申立書の作成

法的根拠や行政の判断は厳格です。事情が複雑な際は専門家へ相談し適切に対応しましょう。

税務上の取り扱いの徹底解説:相続税・所得税・住民税の違い

未支給年金は、受給者が死亡した月までの年金で、まだ支給されていない分を指します。税務上、未支給年金の取り扱いは年金の種類によって大きく異なります。公的年金と私的年金、または企業年金では課税区分や申告方法が違うため、相続人や遺族にとって大きなポイントになります。特に、「未支給年金は相続財産ではないのか」「相続税や住民税の課税対象になるのか」という疑問にしっかり答える必要があります。

未支給年金を相続した場合の相続税|非課税の根拠と課税対象になるケースの見分け方 – 課税可否の基準や注意点

未支給年金が公的年金の場合、相続税の課税対象にはなりません。その理由は、未支給年金が死亡した方の固有の財産ではなく、「生計同一」の遺族が固有の請求権を有する一時的な所得とみなされるためです。相続放棄をしていても、未支給年金の請求者となれるケースがあります。

ただし、例外として企業年金や個人年金などの私的年金は、相続財産とみなされる場合があるため注意が必要です。以下の表で区別を明確にできます。

| 年金の種類 | 相続税課税 | 課税対象の資産分類 |

|---|---|---|

| 公的年金 | 非課税 | 一時所得(遺族側) |

| 企業・私的年金 | 課税対象 | 相続財産、みなし相続財産 |

公的年金は原則非課税|私的年金や企業年金の課税対象判定基準 – 年金の種類ごとの税制比較

公的年金(国民年金・厚生年金など)の未支給分は、生計同一の遺族が受け取る権利で、所得税の一時所得の対象となります。よって相続税や住民税の対象とはなりません。ただし、私的年金や企業年金の場合は、受給権そのものが相続財産として評価され相続税の対象となります。

| 年金の種類 | 相続税 | 一時所得 | 判定ポイント |

|---|---|---|---|

| 国民年金・厚生年金 | × | ○ | 誰が受給権を持つか、生計同一関係の有無 |

| 企業年金・個人年金 | ○ | △ | 年金の給付形式・契約内容 |

未支給年金の種類を請求前に確認しましょう。年金ごとに相続税が課税されるかどうかの判断基準が異なります。

未支給年金を相続した際の一時所得|課税方法・50万円控除の具体例と確定申告の注意点 – 申告時のポイントや控除額算出例

未支給年金を受け取った際は、一時所得として所得税・住民税の対象となります。課税計算には、「収入金額-支出した金額-特別控除50万円」という式が適用されます。一時所得の金額が50万円以下なら税金はかかりませんが、超える部分には課税が発生し、確定申告も必要になります。

【一時所得の具体的計算例】

-

未支給年金受取額:70万円

-

支出額:0円(基本不要)

-

控除額:50万円

70万円-0円-50万円=20万円(これが一時所得)

一時所得は総所得金額の1/2のみ課税対象となり、課税額軽減の仕組みとなっています。

確定申告が必要になるケース・計上時期と申告書類の具体的内容 – 具体的な申告手続きや必要書類を整理

確定申告が必要なケースは、未支給年金の一時所得が控除を超えた場合や、他の所得と合算して課税される場合です。計上時期は実際に未支給年金が振り込まれた年となります。

確定申告時に必要な主な書類

-

未支給年金の振込通知書・決定通知書

-

課税証明書や所得証明

-

本人確認書類

-

一時所得用の申告用紙(必要内容の記入)

申告の際は、正しい金額を把握し、誤りがないよう提出書類を揃えることが重要です。また、計算や判断が難しい場合は専門家に相談することが安心です。

贈与税やみなし相続財産との違い – 類似ケースとの違いを明確化

未支給年金は、贈与税やみなし相続財産(生命保険金等)とは根本的に性質が異なります。贈与税は生前の財産移転に適用されますが、未支給年金は遺族の固有権に基づき支給されます。また、みなし相続財産は生命保険金等が該当し課税の取り扱いが全く違います。

| 区分 | 未支給年金 | 贈与税 | みなし相続財産 |

|---|---|---|---|

| 課税関係 | 所得税(公的年金) | 贈与税 | 相続税 |

| 特徴 | 遺族固有の請求権 | 生前贈与に課税 | 死亡に伴う支払い |

| 例 | 国民年金・厚生年金 | 親から子への金銭贈与 | 死亡保険金 |

未支給年金を受け取る際は、これらの制度との違いを認識し、誤って申告手続きを間違えないように注意が必要です。

未支給年金を相続で請求する際の手続き完全マニュアル

手続きの流れ詳細|請求期限・必要書類と請求先一覧 – 申請から受取までの具体的流れ

未支給年金の請求手続きは、亡くなった受給者の年金が未支給である場合に遺族が行う重要な手続きです。流れとしては、まず年金受給権者の死亡を所管の年金事務所(または企業年金等の場合は運営母体)へ届け出し、必要な書類をそろえて申請します。対象となる遺族は、主に故人と生活を共にしていた配偶者や子、父母などです。

下記の流れで手続きを進めるとスムーズです。

- 年金事務所または企業年金運営先に連絡

- 死亡届・必要書類の入手

- 必要書類を準備して提出

- 不備がなければ審査後、指定口座に振り込まれる

請求には複数の書類と個人確認書類が求められます。受取までは2週間から1カ月ほどかかるケースが多く、早めの対応が重要です。

請求期限は5年|時効中断・早急な申請の重要性説明 – 遅延リスクの説明及び期限の根拠

未支給年金の請求には厳格な期限が設けられており、原則として請求期限は5年です。これは年金法により定められた消滅時効に基づいた期間であり、期日を過ぎると未支給分を受け取る権利が消滅するため注意が必要です。

主なリスクと留意点は以下の通りです。

-

5年を過ぎると原則請求不可

-

書類不備や手続き遅れは時効中断の対象とはならない

-

証拠や添付漏れで一度却下されると迅速な対応が求められる

早急に申請することで、遺族への支給漏れや金額減額リスクを回避できます。遅延の場合、例外的な事情がなければ、法的に未支給分の受給はできなくなります。

年金受給権者死亡届(報告書)の役割と提出方法 – 死亡届が必要となる場面と記載時の注意

未支給年金を請求する際、年金受給権者死亡届(報告書)の提出が必須となります。これは受給者の死亡による年金の受給権消滅を所管機関に正式に伝える重要な書類です。

提出の主なポイントを整理しました。

-

年金事務所に死亡届を提出

-

死亡届には必要事項(氏名、死亡日、年金番号、遺族の情報など)を正確に記載

-

証明書類として死亡診断書の写しや戸籍謄本・住民票が求められることが多い

記載ミスや情報不一致があると手続きが遅れることがありますので、事前準備と正確な記載が必要です。

請求書類と添付書類の具体例と注意点 – よくある漏れや不備を防ぐために

未支給年金の請求には、以下の書類が必要となります。

| 書類名 | 具体的内容 | 注意点・ポイント |

|---|---|---|

| 年金受給権者死亡届 | 死亡者氏名、年金番号等 | 訂正箇所がないよう丁寧に記載 |

| 請求書 | 請求者(遺族)氏名、続柄、連絡先等 | 関係証明(戸籍謄本や住民票の添付)必須 |

| 戸籍謄本・除籍謄本 | 被相続人と請求者の続柄や家族関係証明 | 全ての必要ページを含めて用意 |

| 死亡診断書または死亡届の写し | 死亡日や氏名が確認できる証明 | 原本または所定のコピー |

| 請求者本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード等 | 有効期限内のもの |

| 遺族の預金通帳 | 振込先口座(名義・番号) | 口座情報が一致していることを確認 |

提出する際、添付漏れや記入漏れがよくあるため、必ずチェックリストを使い、提出前に確認しましょう。不備があると支給が大きく遅れるため、正確性と完全性が重要です。

請求後の受取タイミングとトラブル対策

未支給年金を相続した場合はいつ振り込まれる|振込日や決定通知書の解説 – 振込までのスケジュール全体像

未支給年金の請求を行った際、振込日や決定通知書が届くタイミングは申請状況によって異なります。一般的に必要書類をすべて揃えて提出した場合、1か月〜2か月ほどで決定通知書が届き、その後1週間前後で指定口座へ振り込まれます。ただし、書類不備や生計同一関係の確認などで追加調査が入った場合、さらに時間がかかることがあります。振込時期に関する不安は多いため、提出後は進捗状況をこまめに確認しましょう。

| 手続き内容 | 所要期間の目安 | 注意点 |

|---|---|---|

| 必要書類提出 | 即日〜数日 | 書類の記載ミスに注意 |

| 決定通知書の発送 | 約1〜2か月 | 審査混雑時は遅延の可能性あり |

| 年金振込(入金) | 決定後1週間前後 | 口座情報の再確認が重要 |

振込が遅れる原因と申請後の流れ – 遅延が発生する典型例と解決法

振込が遅れる主な原因は、書類不備や生計同一関係の証明不足、受給権者の順位争いなどです。たとえば以下の点は特に注意が必要です。

-

提出書類や記入内容の不備

-

生計同一関係証明書や申立書の不備

-

申請書や第三者証明書への記載間違い

-

請求者同士の優先順位確認の遅れ

申請後は、年金事務所からの連絡や追加書類の要求に早めに対応することで遅延リスクを下げられます。疑問点や手続きの不明点は、その都度年金事務所や専門家へ早めに確認することが解決への近道となります。

未支給年金を相続で受け取れない場合の理由と対処法 – 請求却下事例のほか審査のポイント

未支給年金が受け取れない場合は多くの場合、生計同一関係が証明できない、請求期限を過ぎている、または必要な書類が揃っていないことが理由です。請求期限は原則として受給者の死亡日から2年で、これを過ぎると原則請求できません。

-

生計同一でなかったと判断された

-

相続放棄が影響し請求資格が認められなかった

-

申請書類不備で審査不通過

これらの場合でも条件次第で再調査や追加書類で対応できることがあるため、諦めずに相談しましょう。特に複雑な案件や請求放棄後の年金に関する相談は、専門家のサポートが早期解決のカギです。

死亡後に振り込まれる未支給年金の取扱いと名義問題 – 入金トラブルや名義変更失念によるリスク

未支給年金は原則として遺族指定の口座に振り込まれ、本人の口座は凍結されるケースが多いです。遺族の口座名義の記載ミスや名義変更忘れによって、入金自体がエラーとなり再手続きが必要になることがあります。また、相続放棄手続き後は正規の請求権者が変動し、不正請求となるリスクもあるため注意が必要です。

-

遺族の口座名義と請求名の不一致

-

本人名義口座へ誤入金

-

相続や請求順位に関する誤認

名義や口座情報は申請前に必ず正確に確認し、書類の控えや関連書類も大切に保管しましょう。少しでも不安や疑問があれば、提出前に年金窓口へ確認・相談を行うことが確実です。

特殊ケースと例外対応:相続放棄や企業年金の注意点

未支給年金を相続放棄した場合|放棄しても請求可能か・法的根拠と判例

未支給年金は、原則として「相続財産」ではなく、亡くなった方が死亡時点で本来受け取るはずだった年金を、法律上定められた遺族が請求できる権利です。このため、相続放棄をしても未支給年金の請求自体は可能です。請求権は個人の固有の権利として扱われ、相続財産清算人や他の相続人による影響を受けません。

近年の判例や実務でも、相続放棄を選択した場合でも生計を同一にしていた配偶者や子などが未支給年金の請求を認められています。また、未支給年金の請求順位は民法ではなく公的年金法に基づき決まるため、必ずしも相続人の順位とは一致しません。相続放棄をしたからといって、すぐに請求権を失うわけではないことを把握しておく必要があります。

企業年金や共済年金の未支給年金を相続した場合の相続税・所得税上の特殊取り扱い

企業年金や共済年金の未支給分は、公的年金とは税務取り扱いが異なるため注意が必要です。公的年金の未支給分は遺族固有の請求権ですが、企業年金や一部の私的年金では受給権が「被相続人の財産」として扱われるケースが多く、相続税の課税対象となり得ます。

下記のテーブルで公的年金と企業年金の違いを整理します。

| 年金の種類 | 相続税 | 所得税 | 請求権の性質 |

|---|---|---|---|

| 公的年金(国民年金・厚生年金等) | 対象外 | 一時所得 | 遺族固有の権利 |

| 企業年金・共済年金等 | 課税対象になる場合あり | 相続税課税後は対象外 | 相続財産とみなす場合あり |

企業年金の制度ごとに独自の取り扱いが存在するため、申告漏れや誤った処理を防ぐためにも、受け取る際は必ず制度の詳細や税務上の取り決めを確認しましょう。

相続放棄した場合の未支給年金返還と停止手続きの詳細

相続放棄をした場合でも、未支給年金の請求が認められることが多い一方で、返還や支給停止が必要となるケースもあります。たとえば、すでに受領した未支給年金について、誤って複数の遺族が請求したり、法定順位に反する支給がなされた場合には返還対応が求められます。

事務的な手続きとしては、相続放棄の申立て後に年金事務所や企業年金基金へ返還の意思表示を行い、返還金額・手続きを明確にすることが一般的です。生計同一関係の証明書や戸籍、放棄申立て受理証明書など、担当窓口へ必要書類の提出が求められることがあります。

実際の処理を円滑に進めるためにも、判断に迷う点があれば専門家への相談や制度問い合わせを早めに行うことが重要です。

実例から学ぶ未支給年金を相続する際の対応・トラブル回避法

家族構成・年金種類別の未支給年金相続請求成功例と失敗例まとめ – パターンごとの傾向や有効な対策

未支給年金は受給者の死亡後、一定条件を満たす遺族が請求できます。家族構成や年金の種類によって、請求の可否や方法が異なる点が特徴です。下記テーブルで主なパターンをまとめます。

| 家族構成 | 年金種類 | 成功例 | 失敗例 | 主な注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 配偶者1名 | 国民年金 | 生計同一証明書を提出し、無事受給 | 手続き遅延で2年経過し時効 | 期限内請求・生計同一関係の確認 |

| 子が複数 | 厚生年金 | 長男が代表して請求し全員同意 | 子で意見が割れ分配で争い | 分配の方法確認・全員同意の上で申請 |

| 父母のみ | 企業年金 | 全員で確認後に申請 | 相続放棄者に手続きを依頼し失敗 | 相続放棄者は請求権なし・企業年金は相続税も要確認 |

| 配偶者不在/子不在 | 国民年金 | 同居していた兄妹で申立て | 生計同一関係証明できず失敗 | 生計同一証明の必要性・第三者証明の準備 |

有効な対策として、

- 書類を早めに準備し2年以内に請求申請を行う

- 生計同一関係の証明(住民票や申立書等)をしっかり整える

- 家族全員で配分や手続方針を事前に確認する

ことが重要です。

未支給年金を相続で請求する際によくあるトラブル事例と解決策 – 実際に多発する問題と有効な対処法

未支給年金の請求では、本来相続財産ではないという制度上の位置づけが誤解されやすく、実際に多くのトラブルが生じています。よくあるトラブルとその解決策を紹介します。

-

生計同一の証明不備による請求不可

- 生計同一関係を客観的資料で証明できない場合、請求が却下されます。住民票で同一世帯か、公共料金等の書類で関係性を示すことが解決策となります。

-

請求期限(2年)超過

- 死亡後2年経過で時効消滅します。速やかに年金事務所に相談し期限管理を徹底します。

-

遺族間の配分争い・争訟

- 代表者が受取後、分配で揉めるケースも。事前に遺族全員で協議し書面で同意内容を残すとトラブルを避けやすくなります。

-

税金手続きの誤認・漏れ

- 未支給年金は公的年金の場合「一時所得」、企業年金等は「相続税課税」の対象となります。納税/確定申告の義務を確認し事前に相談することで防止できます。

遺族間の未支給年金相続請求争い、税務申告漏れリスクの防止法 – 家族内トラブルや税務リスクを防ぐポイント

未支給年金をめぐるトラブルや税務申告の漏れを防ぐため、以下のポイントを意識しましょう。

-

遺族間で請求順位と同意内容を事前共有

- 未支給年金は法定の請求順位があるため、順位を確認し全員が納得したうえで代表申請者を選びます。

-

必要書類・証明資料の早期準備

- 生計同一証明書・住民票など、提出書類に不備なく対応します。

-

受領後の分配時に税負担・確定申告を意識

- 公的年金の未支給分は一時所得扱いで50万円までの控除がありますが、超える場合は確定申告が必須です。

-

相続放棄した場合の請求権確認

- 相続放棄した遺族には請求権が認められないケースが一般的です。

-

家族間で合意事項を書面化

- 配分や申請手続について書面で取り決めておくことで、将来的なトラブルを予防できます。

未支給年金の請求・受領後は税理士など専門家に確認し、適切な申告や遺族間の配慮を忘れないことが重要です。

未支給年金相続に関する最新の法令・判例・公的情報の活用法

最新判例の解説|未支給年金の相続財産性に関する裁判例 – 新しい裁判例の要点整理

未支給年金が相続財産に該当するかどうかは重要な論点です。現在の法令や判例では、国民年金や厚生年金などの未支給年金は、原則として相続財産には含まれないとされています。これは、未支給年金が死亡時に生計を同じくする遺族に直接支給される「固有の権利」として位置づけられているためです。ただし、私的年金や企業年金の一部では、年金受給権が相続財産とみなされる場合もあります。

下記のテーブルで主要な判例や種類ごとの取り扱いを比較します。

| 年金の種類 | 相続財産性 | 主な判例・根拠 |

|---|---|---|

| 国民年金・厚生年金 | 含まれない | 最高裁判例・厚生労働省通達 |

| 企業年金 | ケースによって異なる | 契約内容・裁判例による |

| 個人年金保険 | 含まれる場合が多い | 民間契約に基づく、遺言・契約条項を要確認 |

このような違いを正確に把握し、誤った相続判断を避けることがトラブル防止に直結します。

国税庁・年金機構など公的機関の公式情報の確認方法 – 誤情報防止や信頼できる情報源の利用法

未支給年金や相続に関する情報は、必ず公的機関の公式サイトや専門の窓口で確認することが大切です。情報の正確性・更新性を担保するため、主な確認先と活用ポイントをまとめます。

| 公式機関 | 主な内容 | チェックポイント |

|---|---|---|

| 日本年金機構 | 未支給年金の対象・請求手続 | コールセンターやパンフレットも活用 |

| 国税庁 | 相続税・所得税の取扱 | 最新通達やよくある質問で具体的確認 |

| 厚生労働省 | 法改正情報等 | 施行日や変更点を定期的にチェック |

情報は変更されることもあるため、公式Webサイトだけでなく、役所窓口や専門家が監修した資料も積極的に利用しましょう。

リスト形式でポイントを整理します。

-

公式サイトで公開された最新FAQを読む

-

新しい情報については発表日や根拠法令を確認

-

手続や税金に不明点があれば窓口で事前に質問する

こうした注意を怠らないことで、誤った対応や損失を防げます。

信頼できる専門家相談の選び方と問い合わせ時のポイント – 相談時に外さないポイントや注意事項

未支給年金の相続や税務はケースによって複雑化しやすく、専門家の意見が役立ちます。相談する際は、次の観点で専門家を選ぶと安心です。

専門家選びのチェックポイント

- 年金や相続分野の取扱実績が豊富な税理士・社会保険労務士を選ぶ

- 初回相談無料や料金体系が明確な事務所を探す

- 最新の法令や判例に精通しているかを面談時に確認する

問い合わせ・相談時には、以下の手順で進めるとスムーズです。

-

受給予定の年金種類や金額、死亡日時、遺族の生計同一証明書など手元に資料を用意

-

相続人の有無や今後の手続で困っている点を明確にする

-

相続放棄など特殊なケースの場合は事前に相談内容をまとめて伝える

このような準備と専門家選びで、余計な手間や誤った申告を減らし、安心して手続きを進めることができます。

未支給年金と相続に関するQ&A集(記事内散りばめ)

未支給年金は相続財産になるのか?誰が請求できる? – FAQで疑問にピンポイント回答

未支給年金は、基本的に亡くなった方の名義の年金で、死亡後に支払われなかった分を指します。この未支給年金は相続財産には含まれません。実際には「生計を同じくしていた遺族」が請求でき、法律上その範囲に該当しない場合は受け取れません。請求者の優先順位は以下のとおりです。

| 請求優先順位 | 該当者例 |

|---|---|

| 1. 配偶者 | 妻・夫 |

| 2. 子 | 長男・長女など |

| 3. 父母 | 実父、実母 |

| 4. 孫 | 孫 |

| 5. 祖父母 | 祖父、祖母 |

| 6. 兄弟姉妹 | 実兄、実妹 |

上記以外の第三者や生計同一でない親族は基本的に受給できません。

請求手続きの期限はいつ?請求先はどこ? – よくある実務相談例から

未支給年金の請求は死亡した日から2年以内に行う必要があります。これを過ぎると請求権が消滅します。請求先は年金事務所や保険者(年金機構など)で、企業年金の場合は各企業年金担当窓口が対象です。

【主な必要書類】

-

未支給年金請求書

-

死亡届の写し、または住民票除票

-

請求者の本人確認書類

-

世帯全員の住民票(続柄記載)

-

生計同一関係を示す資料

手続きがスムーズにいけば、通常は請求後1~2カ月程度で振り込まれることが多いですが、繁忙期や不備がある場合は遅れることもあります。

未支給年金の税金対策はどうするのか? – 計算・申告でありがちな質問と解答

未支給年金(主に公的年金)は相続税の課税対象外ですが、受給した遺族の一時所得として所得税や住民税が課税される場合があります。確定申告が必要になる可能性があるため、計算方法に注意が必要です。

【一時所得計算式】

- 一時所得額=受け取った未支給年金額 - 支払った保険料合計 - 特別控除50万円

- 上記でマイナスになる場合、申告不要

- プラスの場合は課税の対象となり、確定申告書に記載

企業年金や個人年金の場合は「みなし相続財産」として相続税課税になるため、専門家相談推奨です。

相続放棄したら未支給年金は受け取れるのか? – 判例や制度に基づいた明確な回答

相続放棄をした場合でも、未支給年金は原則として請求可能です。理由は未支給年金が「遺族個人の固有の請求権」とされ、相続財産と法律上区別されているためです。

ただし、企業年金や私的年金など一部例外もあり得るため、必ず事前に制度内容と請求規定を確認し、不明点があれば相談機関を活用してください。

転居・別世帯の場合の未支給年金相続請求はどうなる? – 住所等の変動時の注意点

未支給年金の請求要件として生計同一関係が求められます。転居や別世帯であっても、定期的な仕送りや同居の実績があるなど、実質的に生計を同じくしていた証拠があれば請求が認められる場合があります。

家族関係や経済的つながりを証明するために、送金記録や生活費負担・住民票の記載内容などの証拠提出が有効です。特に「生計同一申立書」や「仕送り記録」等は審査の際に重要視されます。

転居歴がある場合は、各種証拠資料をなるべく揃えたうえで請求手続きを進めることをおすすめします。