「水切り」と聞いて、どれだけの人がその重要性を正確に理解しているでしょうか。実は、戸建て住宅の雨漏りトラブルの発生原因のうち約4割が水切りや雨仕舞いの不備によるものとされており、一度不具合が起きると、修繕費は平均30万円以上かかるケースもあります。

「見た目は問題なさそうだから」「建売だから大丈夫だろう」と水切りを軽視していませんか?放置すると外壁内部に水が回り込み、土台や基礎の腐食やシロアリ被害など、最悪の場合は建物全体の耐久性低下につながります。

さらに、国土交通省の建築基準法でも水切りの設置や構造について明記されているように、プロの現場では「水切りの選定・納まり」が長持ちする住まいづくりの最前線。正しい知識と実践力が安心な住宅の基礎となります。

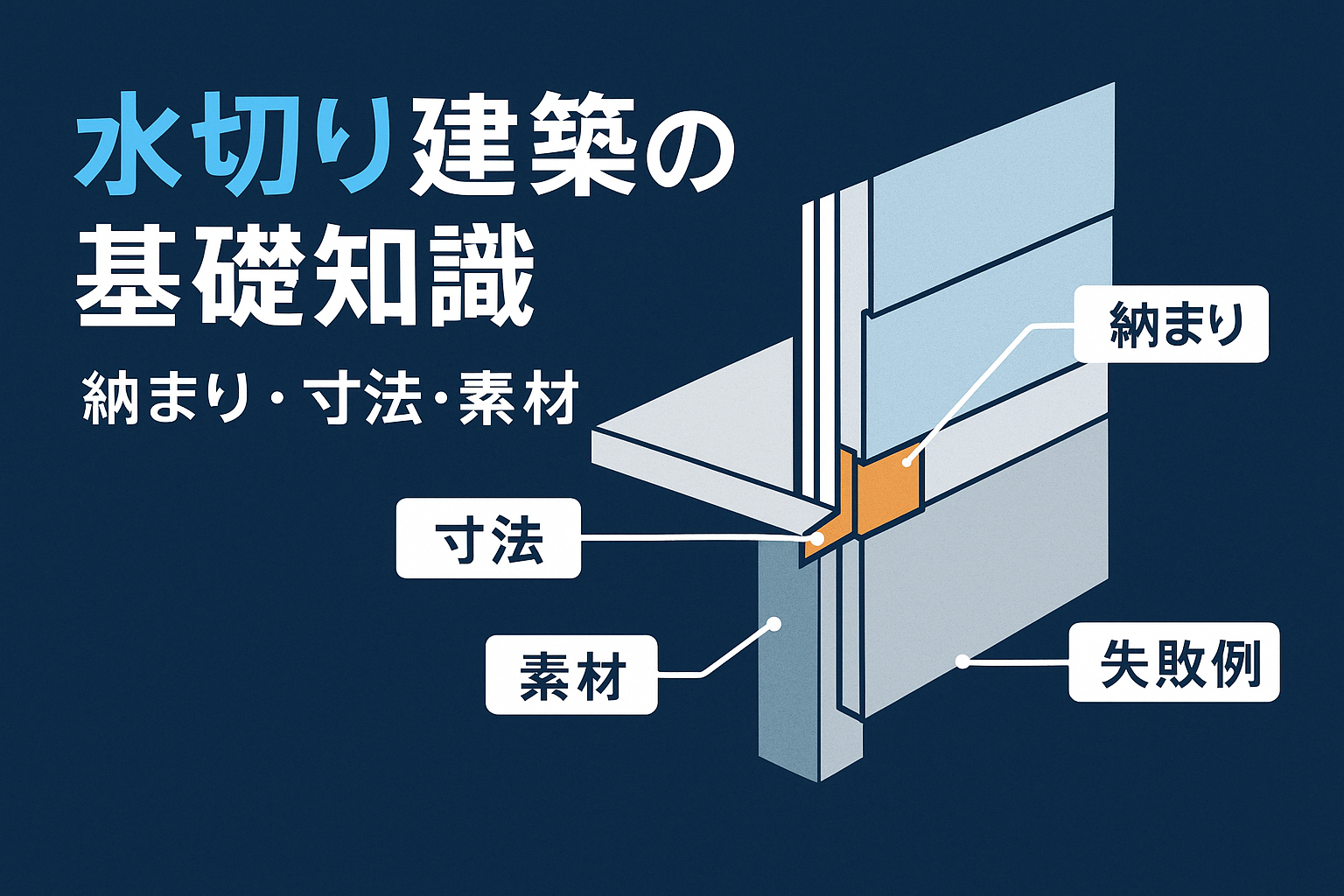

本記事では、豊富な現場写真・図面や最新素材情報までを盛り込み、「水切り 建築」に悩むあなたの疑問をまるごと解消します。失敗しない選び方・施工方法から現場のリアルなリスク事例・対策まで、働く建築士もDIY派も役立つ実践ノウハウをぜひご覧ください。

水切りと建築とは何か|基礎知識と屋根・外壁での役割を徹底解説

水切りという建築用語の意味と建築界での位置づけ

水切りとは、外壁や屋根、サッシ部分など建物の要所に取り付けられる部材で、雨水を効率よく建物から離れた位置へ誘導する役割を持ちます。建築用語としての「水切り」は、外壁の下部や屋根の軒先、サッシ部分などに設置され、水はけを良くすることで建物の耐久性を高めます。古くは日本の伝統建築でも水切り技術が使われ、現代建築では建築基準法にも適合した素材や納まりが求められています。特に近年は、アルミやガルバリウムなど耐久性の高い素材が多く使われ、水切り金物の寸法や形状も多様化しています。

具体的な機能と役割|雨仕舞いの最前線

水切りは、雨仕舞いの要として建物内部への雨水侵入を防ぎます。主な機能は以下の通りです。

-

外壁と基礎の間からの水の浸入防止

-

屋根の軒先からの雨だれ誘導

-

サッシや開口部からの雨水対策

-

水はけを良くし、外壁の劣化・汚れ防止

特に土台水切りやアルミ水切りは、木造住宅の耐用年数を伸ばすうえで必須です。水切り部材の正しい設置により、シロアリ被害や構造材への影響も最小限に抑えられます。また、建築用語としての「納まり」を意識した水切り施工は、見た目の美しさだけでなく機能面でも非常に重要です。

水切りの劣化・放置によるリスク事例

水切りが劣化したり適切に維持されていない場合、様々なリスクが発生します。

-

基礎部分への雨水浸入によるコンクリート損傷

-

外壁材の剥離や腐食進行

-

シロアリなどの害虫被害の増大

-

断熱・気密性能の低下

実際のトラブル事例として、外壁水切りの隙間や破損を放置したことで、住宅基礎部分に水が回り込み、土台や断熱材が劣化した例が多数報告されています。

水切りのメンテナンスや適切な補修は、住宅の価値や快適性を守るために欠かせません。建築用語や英語表記(drainerなど)を理解し、主要メーカーのカタログや施工マニュアルを参照することで、より安心できる施工や補修が実現します。

水切りの建築納まりの詳細|図面・現場写真で理解する部位別納まりの基本

外壁と基礎境界での水切り納まり

外壁と基礎の境界部分では、土台水切りの納まりが建物の耐久性と美観を左右します。基礎パッキンや防水シートとの関係を正しく理解することが重要です。土台水切りは主に以下のポイントで施工されます。

-

土台と基礎の境目で雨水を外部へ排出

-

基礎パッキン(換気口)と水切りの位置関係が要

-

防水シートとの重ね代を十分に確保

水切りの設置でよく使われる素材はアルミやガルバリウム鋼板です。施工時には出幅や寸法のカットミスを避け、下記の寸法例が活用されます。

| 部位 | 標準寸法(mm) | 主な素材 |

|---|---|---|

| 土台水切り | 30~50 | アルミ、鋼板 |

| 基礎パッキン | 10~20 | 樹脂、金属 |

正しい納まりは雨水の侵入を防ぎ、基礎部分の劣化や結露を低減します。施工上の注意点は防水層との適切な重ねと、隙間のコーキング処理です。

屋根端部・軒先・ケラバの水切り納まり解説

屋根の端や軒先、ケラバ部分の水切りは、雨漏りや腐食リスクの抑止に不可欠です。特にガルバリウム鋼板やステンレスの水切り部材が多用されます。

-

軒先水切り(屋根端部):屋根材下端からの雨水の滴下を受け止め、外部へ確実に排出します。

-

ケラバ水切り:屋根の側端部用で、外壁側への雨水侵入をシャットアウト。

屋根端部の納まりパターンは多様ですが、代表的な施工例として下記が挙げられます。

| 部位 | 納まり例 | 主な選定素材 |

|---|---|---|

| 軒先水切り | 30~60mm出幅 | ガルバリウム鋼板、SUS |

| ケラバ水切り | 高さ20~40mm | アルミ、鋼板 |

野地板・ルーフィングとの重なり具合や釘打ち位置の工夫も長期的な防水性能を維持する鍵となります。

サッシ周り・外壁出隅・入隅の水切り納まり

サッシまわりや外壁の出隅・入隅は部材の重なりや形状が複雑になりやすい箇所です。ここでの水切り納まりには、各種専用金物やシートが活用されます。

サッシ周りの水切りポイント:

-

サッシ下部に専用水切り部材(アルミやステンレス)が多用される

-

防水紙とサッシフレームの一体化処理

-

結露や浸水を抑えるための隙間処理

外壁出隅・入隅の納まり:

-

出隅ではコーナーカバーやL型アングルで水の回り込みを防ぐ

-

入隅では重ねシートとコーキングで漏水経路を遮断

| 部位 | 代表的納まり | 採用される金物例 |

|---|---|---|

| サッシ下 | 水切りチャンネル | アルミ、ステンレス |

| 出隅 | コーナーカバー | 鋼板アングル |

| 入隅 | シート&コーキング | 樹脂・金属コーキング |

細部の処理で仕上がりと防水性能が格段に変わるため、経験豊富な施工業者による丁寧な施工が推奨されます。

水切りの建築寸法と規格|現場で役立つサイズ選定の実務ポイント

標準寸法一覧と材料別サイズ選定基準

建築現場で用いる水切りの寸法は、使用する材料や設置箇所によって異なります。外壁・屋根用の水切りには、代表的なアルミやステンレス、スチールなど複数の素材が用いられます。下記のテーブルは各材料ごとの一般的な標準寸法と用途別の特徴を整理したものです。

| 材料 | 幅(mm) | 出幅(mm) | 厚み(mm) | 主な用途 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| アルミ | 30〜50 | 15〜25 | 0.5〜1.0 | サッシ・外壁水切り | 軽量・耐食性・カラー豊富 |

| ステンレス | 30〜50 | 15〜30 | 0.4〜0.8 | 屋根・軒先・外壁下端 | 高耐久・錆びに強い |

| スチール | 30〜45 | 15〜25 | 0.4〜0.6 | 外壁・屋根(下地材併用が多い) | コスト抑制・表面メッキが主流 |

| 鋼板 | 30〜50 | 15〜25 | 0.35〜0.6 | 外壁・軒天・基礎水切り | 強度高いが防錆処理必須 |

標準寸法は30〜50mm幅、15〜30mm出幅、厚み0.4〜1.0mmが主流です。製品やメーカーによって微差があるため、設計図や用途を参照し選定します。城東テクノやバクマ工業などのカタログ規格も多く利用されており、納まりや施工性も比較検討が重要です。

現場での寸法誤差対策と失敗防止のコツ

水切りの取り付けで失敗しやすいのが、寸法誤差や施工時のズレです。現場では状況に合わせた微調整が必要になるため、以下のポイントを徹底することで施工ミスを未然に防げます。

-

現場調査を丁寧に行い、実測寸法に基づき発注する

-

図面だけでなく、実際の外壁やサッシの状態も確認

-

角部の納まりや重ね代(10〜20mm程度)を必ず確保

-

狭い現場や曲がり、特殊形状の場合は余裕をもった採寸

-

仮合わせを行い、カット寸法や取付位置を現場で再度確認

特にサッシとの取り合いや基礎周囲、水切り金物のジョイント部は、微細な寸法差が雨仕舞上大きな影響を与えます。柔軟な対応ができる既製品や現場加工用角度出し水切りの活用も有効です。

現場での一発ミス防止にはチェックリスト形式を推奨します。

水切り取り付けチェックリスト

- 支給品・現場加工品の寸法確認

- 取付場所ごとの基礎寸法実測

- 水平器での傾き確認

- 重ね代・継手・端部の防水処理

- 取付完了後の雨水流れ・仕上がり確認

これらの対策で美観や防水性を損なうトラブルをしっかり防止できます。

水切りを建築素材の特性比較|耐久性・塗装適性から選ぶ最適素材

アルミ・ステンレス・スチール・樹脂の比較ポイント

水切りの素材選びでは耐久性・耐食性・施工性・コスト・メンテナンス性を総合的に判断することが重要です。各素材の特徴を下記のテーブルで整理します。

| 素材 | 耐久性 | 耐食性 | 施工性 | 価格帯 | メンテナンス性 |

|---|---|---|---|---|---|

| アルミ | 長い | 非常に高い | 軽量、加工簡単 | 中程度 | 腐食しにくく安心 |

| ステンレス | 非常に長い | 極めて高い | 若干重く硬い | 高価 | ほぼメンテナンス不要 |

| スチール | 標準〜長め | 標準 | 加工しやすい | 手頃 | 塗装・防錆が必要 |

| 樹脂 | 標準 | 高い | 軽量で簡単 | 低価格 | 紫外線や衝撃に注意 |

水切り建築用途で特に多いのはアルミ・ステンレス・カラー鋼板(スチール)です。アルミは耐食性とコストバランスに優れ、ステンレスは耐久力が求められる現場に最適。屋根や外壁用など、使用箇所や環境に応じた素材選びがポイントです。

塗装の可否とメンテナンス性について

素材によって塗装の可否や、塗装によるメリット・注意点は異なります。

-

アルミ・ステンレスは基本的に塗装不要ですが、意匠性やカラー統一のために焼付塗装仕様を選ぶ場合もあります。

-

スチール(カラー鋼板)は表面に塗装を施すことで防錆性が向上します。傷がつきやすいため、塗装の剥がれやサビにはこまめな点検が必要です。

-

樹脂製は着色されており、塗装は不要ですが、劣化や色あせに注意が必要です。

塗装が可能な素材は外壁や屋根のカラーコーディネートに対応しやすい利点があります。ただし、定期的な再塗装や細かなメンテナンスが美観維持には欠かせません。特に水切りは雨水や外気に常にさらされるため、素材ごとのメンテナンス方法を理解し、長期にわたり建物を保護できるかが重要です。

最新高機能素材と選定トレンド

近年の水切り建築金物は高機能製品や新素材が増えています。代表的な例は以下の通りです。

-

断熱工法対応の水切り金物は、熱損失の抑制と防水を同時に実現し、断熱リフォームや省エネ住宅の需要に応えています。

-

防鼠機能付きのスリムタイプや、通気性を重視した水切り部材も登場しており、住宅の劣化リスク減や小動物の侵入防止に効果的です。

-

有名メーカーの「城東テクノ」「バクマ」などが多彩なラインナップを展開。これらの製品はカラーやサイズ、取付仕様も豊富で、住宅や小規模建物、工業用と用途に合わせて最適なものを選べるのが特徴です。

選定の際は、用途(外壁・屋根・土台)や想定するメンテナンス方法、設計上の納まり、耐久性とコスト、さらには建物全体との調和性まで十分に比較することが理想です。

水切りを建築施工・補修方法|プロも納得の施工手順とDIYポイント

基本的施工手順|準備から仕上げまで

建築現場での水切り施工は、外壁や屋根の雨漏り防止と建物の長寿命化に欠かせません。まず確認すべきポイントは、用途に合った素材や仕様の選定です。従来はアルミやガルバリウム鋼板が主流ですが、環境や耐久に応じてステンレスや樹脂タイプも選ばれています。

作業の標準的な流れ

-

材料・工具の準備

部材(必要寸法にカット済み)、止水テープ、シーリング材、留め具などを用意。 -

基礎・土台の確認と下地処理

施工面の傷、凹凸をチェックし、外壁の縁や土台上端に水切りを沿わせる。 -

仮置き・位置合わせ

複数人で作業する場合、基準線で水平・通りを正確に合わせる。 -

固定(ビス・釘打ち)

継ぎ目部分には止水テープを配置し、メーカー指定のビスで確実に固定。 -

シーリング材施工

ジョイントや留め付け部には防水のためのシーリングをしっかり施す。 -

仕上げ・点検

固定の緩みや隙間を再確認し、施工部分の傷や歪みもチェック。

下記の表でよく使用される水切り素材の特徴を比較できます。

| 素材 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| アルミ | 軽量・耐食・施工性に優れる | 一般住宅・非鉄部材 |

| ガルバ鋼板 | 耐久・コスパ良好 | 木造・鉄骨住宅 |

| ステンレス | 高耐食・美観・高価格 | 高級住宅・外装強化 |

| 樹脂 | 軽量・経時変化に注意 | 一部外壁・DIY |

後付け・補修工事のポイントと工期短縮方法

既存住宅に水切りを後付けするケースや部分補修では、現状の外壁や下地状態をしっかり調査することが重要です。傷みが出ている場合や外壁塗装後の後付けは、カバー工法が一般的で、既存水切りを撤去せず上から新規部材をかぶせる手法が多用されています。

工期を短縮するコツ

- 必要部分のみの交換

全面交換せず、劣化部位やジョイントのみカバー材で補修。

- 既製品のサイズ活用

メーカー規格品(例:城東テクノ、バクマ工業など)のカタログ寸法から選定。

- 塗装・シーリング一括施工

防水対策を同時に進行し、足場コストも削減。

- 天候や養生の徹底

雨天時施工を避け、十分な乾燥時間を確保。

補修時の注意点リスト

-

外壁と水切りの隙間は必ずシーリング充填

-

既存部材のサビや劣化部は撤去洗浄

-

仕上げ後の点検で隙間・固定状態を細部まで確認

DIY施工時の注意点と具体的失敗例

DIYでの水切り施工はチャレンジ可能ですが、注意すべきポイントを抑えておくことが大切です。おさえておきたい項目と、よくある失敗例を紹介します。

DIY時の注意点

-

施工場所の寸法を正確に測定し、既製品サイズや必要な余長も確認

-

必ず屋根・外壁材の種類および水の流れを理解

-

シーリング材は多めに盛り、水の侵入経路を完全遮断

よくある失敗例一覧

| 失敗内容 | 主な原因 |

|---|---|

| 隙間ができ雨漏り発生 | 接合部のシーリング・固定不足 |

| 水切りが外壁から外れる | 下地処理やビス止めが不十分 |

| 仕上げにゆがみ発生 | 材料寸法の誤差や部分的な過剰な力の加わり |

| 既存外壁を傷つける | 必要な養生作業や保護手順を怠る |

具体例

水切り板金の接合部でシーリング材のムラや充填不足が原因となり、大雨で雨水が外壁内部に侵入。後日補修費用が高くついたケースもあるため、作業中のチェックと施工後の防水確認は念入りに行うことが大切です。

施工前に部材やメーカー仕様書をしっかり読み込み、寸法と納まりの現場差にも必ず注意しましょう。

水切りの建築部位別おすすめ設計例|屋根形状・外壁材に合わせて選ぶ

片流れ屋根など屋根形状別の最適水切りパターン

片流れ屋根や切妻屋根など、屋根形状ごとに最適な水切りの納まりが異なります。屋根の形状や周辺環境の違いにより、雨水の流れ方や防水対策も変化するため、適切な設計が不可欠です。

以下の表は、主な屋根形状と推奨される水切り納まりのポイントをまとめたものです。

| 屋根形状 | 推奨水切り位置 | 注意したいポイント |

|---|---|---|

| 片流れ屋根 | 軒先、けらば、水下 | 雨水が一方向に集中しやすいので水切り幅を広く取る |

| 切妻屋根 | 軒先、棟、ケラバ | 棟部の防水性を強化し、ケラバ水切りで外壁への浸水防止 |

| 寄棟屋根 | すべての軒、隅棟部 | 隅棟部分からの雨水漏れに強い水切り納まりを採用 |

| 陸屋根 | 屋上周囲、パラペット | 屋上に水が溜まりやすいため排水計画と水切り設置が必須 |

主な特徴

-

片流れ屋根では、雨水が一方向に流れるため水切りの出幅(寸法)を十分に確保することが重要。

-

各納まり部には防水テープやシーリング材を併用し、雨水の侵入経路を徹底的に封じる設計が求められます。

外壁材別対応水切りの種類と使用上のポイント

外壁材の種類によって、適合する水切り部材や取り付け方法が異なります。使用する素材や収まり、将来のメンテナンス性も考慮しましょう。

| 外壁材の種類 | 推奨水切り部材 | 使い方のポイント |

|---|---|---|

| サイディング | アルミ、ガルバリウム他 | 外壁サイディング下端に設置し、雨水の流れを確実に外部排出 |

| ALCパネル | 鋼板、ステンレス | パネルジョイント部の防水と密閉性を高めるため幅広の水切り |

| モルタル | 塗装対応金属製品 | 塗装メンテナンス時の密着具合や熱膨張対応が求められる |

外壁別ポイント

-

サイディング外壁では、後付け水切りも可能ですが、外壁と調和するカラーを選ぶことで美観を損ねません。

-

ALCやモルタル壁にはステンレス製や錆びに強い金属素材を選ぶことで、耐久性や防水性が向上します。

-

いずれの外壁材でも、部材の寸法や実際の納まり図と照合しながら、適切な製品を選択することが重要です。

実際の現場では、水切り金物メーカーごとに多様なサイズやバリエーションが用意されています。外壁材や屋根・土台の仕様に最も合致するものを選びましょう。

水切りを建築トラブル事例と予防策|現場でよくある失敗と修繕方法

水切りの破損・劣化による雨漏り事例と原因分析

水切りが破損したり劣化した場合、外壁や屋根からの雨水がうまく排出されず、建物内部への雨水の侵入リスクが高まります。特に、鋼板やアルミ製の水切り金物が歪んだりサビた場合、隙間から雨水が入り込み、土台の腐食や住宅の基礎へのダメージが発生します。

主な原因は、

-

経年劣化によるサビ・腐食

-

設置時の納まり不良や材料選定ミス

-

強風や飛来物による変形・破損

があります。劣化を放置した場合、外壁内部のカビ発生や躯体損傷につながり、結果的に大規模な修繕が必要になるリスクがあります。

雨漏り防止を徹底する納まり上の注意点

雨漏り防止のためには、納まりと施工方法の適正化が重要です。水切りの設置には、外壁材の下端や窓まわり、屋根の軒先など要所に適合した部材選定が求められます。寸法・出幅は現場に応じてmm単位で調整し、防水テープやコーキング材も併用します。

材料選定のポイント

-

アルミ・ステンレス・ガルバリウム鋼板など耐久性が高い素材を選ぶ

-

Jotoやバクマなど専門メーカーの仕様品活用

-

外壁材やサッシとの一体性を意識した納まりを徹底

複雑な形状や片流れ屋根には、現場ごとの専用部材や既製品のサイズも比較検討し、適切な取付けを行うことで長期の美観保持と防水性能の維持につながります。

修繕・交換にかかる費用の目安と比較

水切りの修繕や交換にかかる費用は、部位や工法によって異なりますが、一般的な目安を下記のテーブルにまとめます。

| 修繕箇所 | 費用目安(税込) | 内容 |

|---|---|---|

| 外壁水切り 部分交換 | 1~3万円/1箇所 | 部分的な水切り板金交換、コーキング補修 |

| 土台水切り 全面交換 | 8~20万円 | 住宅全体の土台水切りを新たに施工 |

| 屋根水切り 補修 | 2~8万円/1箇所 | 屋根軒先や谷部分の水切り部材取替 |

| 材料代(アルミ・鋼板) | 2,000~5,000円/m | メーカー既製品、材質や厚みにより変動 |

定期的な点検や小規模補修を行うことで、大規模な改修コストを抑えることが可能です。特殊な納まりやカスタマイズが必要な場合は、工事店やメーカーに現地調査を依頼し、正確な見積もりを取得しましょう。

水切りの建築製品比較と導入ガイド|性能・価格・施工性の総合評価

人気製品メーカー別性能比較と特徴

主要な水切りメーカーの中でも城東テクノやJoto、また多くの施工現場で信頼されているバクマ工業などが代表的です。下記は代表的なメーカー別の性能・特徴を一覧化しました。

| メーカー | 主な素材 | 特徴 | 人気製品例 | 本体カラー展開 |

|---|---|---|---|---|

| 城東テクノ | ガルバリウム鋼板 | 多様な外壁仕様に対応、既製品サイズが豊富 | Joto土台水切り | シルバー、ブラック他 |

| バクマ工業 | アルミ、SUS | 軽量で錆びにくく、メンテナンス性が高い | アルミ水切り、ステンレス水切り | グレー、ホワイト |

| Joto | ガルバリウム・樹脂 | 施工性と防水性能で評価、納まりが美しい | Jotoスリムフラット | 複数色あり |

| その他国内大手 | アルミ、ステンレス | コストパフォーマンス重視・後付不可製品有 | 標準水切り、サッシ用水切り | 標準色対応 |

メーカー選定時は対応外壁材の種類や屋根の納まり、交換可否にも注目してください。

水切り選定のチェックポイント|建物に最適な製品の選び方

水切り選定を間違えると、雨漏りや外壁劣化の原因となります。適切な水切りを選ぶためには、以下のポイントを総合的に考慮しましょう。

-

耐久性:アルミやガルバリウム鋼板など、外部環境下でも劣化しにくい素材選びが重要。

-

施工性:現場規格に合った既製品なら省施工が可能。DIYや後付けにも対応できるか確認。

-

コスト:予算と相談しつつ、長期のメンテナンス性も考えて選ぶ。

-

メンテナンス性:製品ごとの取り換え・補修のしやすさや、カラー補修の可否も要チェック。

建物の納まりや外壁・屋根の素材により最適な寸法やタイプは異なります。とくに木造住宅では土台水切りの出幅や防水性、外壁サイディングの場合は外壁水切りの種類・色にも注意してください。

製品導入手順と発注から施工までの流れ

水切り導入を成功させるには、正確な発注と段取りの良い施工がカギとなります。

- 現場寸法確認

設計図面から外壁厚、出幅、納まり位置をチェック。必要寸法・本数を正確に割り出す。 - 製品選定と発注

対応素材、サイズ、色の選定。メーカーの最新カタログを参照し、数量を余裕を持たせて発注。 - 施工計画の調整

建物の工程に合わせて、仮設足場や他の建築金物納まりとの干渉確認。 - 施工

メーカー施工マニュアル通りに設置。サッシ周りや屋根軒先、外壁の端部など、重要箇所の雨仕舞を徹底。 - 検査・メンテナンス説明

取り付け精度や隙間確認を実施。引き渡し時にはメンテナンス方法を説明。

発注前のセルフチェックポイント

-

本体カラーと外壁仕上げ材の相性は合っているか

-

必要数量・寸法のズレがないか再確認

-

既製品orオーダー品いずれが合うか

-

防水テープやコーキング仕様も同時に手配

施工後も雨水侵入や劣化を防ぐため、定期的な目視点検や塗装補修を推奨します。外壁リフォーム・メンテナンスに合わせた水切りの見直しもトラブル予防に有効です。