「建築面積って、正しく理解できていますか?」

「延べ面積や床面積、敷地面積など、似たような用語が多くて混乱しやすい…」と感じている方は多いはずです。実はこの違いを誤解すると、【敷地ごとの建ぺい率基準を超え建築確認が下りない】【庇やバルコニーの誤算入で設計がやり直しに】など、思わぬトラブルにつながることも。

建築面積は、建築基準法施行令第2条で「建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」と明確に定義されています。 バルコニーや庇は幅1m以下なら原則不算入、地下室も地盤面から1m以下の部分は除外というルールが、法令により細かく定められています。

どの面積をどんな場面で使うのか、公的資料や現場事例から徹底的に整理しているので、今までのモヤモヤがスッキリ解消できます。損をしないためにも、あなたの住まい計画や申請に「確かな自信」と「安心」をプラスしましょう。

このページを読み進めれば、建築面積の考え方や具体的な計算方法、そして最新の法規対応まで、誤解や疑問のない「本当の知識」が身につきます。

建築面積とは何か?法的定義と基本的な考え方

建築基準法に基づく建築面積の定義と計算基準

建築面積とは、建物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指します。これは建築基準法で定められており、原則として一階部分の屋根がかかる範囲が建築面積に算入されます。バルコニーや庇については、外壁からの出幅が1mを超える場合、その超えた部分が建築面積に含まれます。一方、1m以内であれば算入されません。地下部分や地階で外から直接出入りできない部分は、原則として建築面積には含まれません。

下記のテーブルは、主な算入・除外ケースを示しています。

| 部分 | 建築面積に含まれるか | 補足説明 |

|---|---|---|

| バルコニー | 条件次第 | 壁から1m超で算入 |

| 庇 | 条件次第 | 壁から1m超で算入 |

| 屋根 | 基本的に含まれる | 外壁芯内で投影 |

| ポーチ | 基本的に含まれる | 屋内と連続し屋根あり |

| 駐車場屋根 | 条件次第 | 独立型は除外のことも |

| 地下 | 通常含まれない | 屋外から出入り不可は除外 |

建築面積のイメージと建物の水平投影面積とは

建築面積は建物を真上から見下ろした時、その輪郭で囲まれた範囲がどれくらい広がっているかを示します。具体的には、建物本体だけでなく、屋根・バルコニー・庇など水平方向に突き出た部分も算入対象となる場合があります。例えば、バルコニーは壁から1mを超えて出ていれば、その超過部分が含まれます。

主な水平投影面積に算入される例

-

1mを超えるバルコニーの部分

-

外壁の中心線で囲まれる範囲

-

玄関ポーチやひさし等、屋根がかかっている部分

イメージ的には土地の上に建物を置いた時に、地上から真上を見た“陰”の部分全体が建築面積です。平面図や図解で把握すると理解が深まります。

建築面積と建坪・敷地面積・延べ面積の基礎的な違い

それぞれの面積は下記のような役割や算出基準があります。

| 用語 | 意味・定義 | 主な活用例 |

|---|---|---|

| 建築面積 | 建物を上から見た際の外壁や柱芯で囲まれた水平面積 | 建ぺい率・行政への申請など |

| 建坪 | 建築面積を坪単位(3.3㎡=1坪)で換算した数値 | 住宅広告・不動産取引など |

| 敷地面積 | 登記簿上の土地全体の面積 | 建蔽率・容積率・用途地域判断など |

| 延べ面積 | 各階の建築面積を合計したもの | 容積率算定・建築確認・税金計算等 |

建築面積と床面積、延べ面積、敷地面積は混同しやすいですが、それぞれ役割が異なります。建ぺい率は「建築面積/敷地面積」で計算され、建築計画の基準となります。延べ面積は建物全体の床面積で、容積率との関係が深い点もポイントです。各面積を正しく理解しておくことで、住宅や土地購入時の判断精度が高まります。

建築面積に含まれる部分と含まれない部分の詳細解説

バルコニー・ベランダ・テラスの建築面積への含有条件

バルコニーやベランダ、テラスが建築面積に含まれるかどうかは、形状や設置条件によって異なります。一般的には「外壁や柱などに囲まれた部分の水平投影面積」が建築面積とされており、特にバルコニーについては以下の条件が重要です。

| 条件 | 建築面積への算入 | ポイント |

|---|---|---|

| 奥行1m以内 | 含まない | 外壁から水平距離1m以内は原則除外 |

| 奥行1m超・3方以上壁で囲む | 含む | 屋根+3方壁・袖壁で囲まれる場合含む |

| 2方壁やコーナー状 | 状況による | 壁囲いの程度により算入有無が変化 |

テラスやベランダの場合も、同様に壁や柱で囲まれた範囲が算入対象となります。多くのマンションでは、バルコニーの幅や壁の有無が重要なポイントとなります。

リスト

-

1m以内の突出の場合は原則として建築面積に算入されません

-

バルコニーが3方壁で囲まれている場合や、バルコニー下部に構造物が存在する場合は建築面積に含まれます

-

袖壁や柱の有無、屋根の構造によっても取扱いが異なります

庇(ひさし)・軒の計算ルールと後退距離の考え方

庇や軒は日差しや雨から建物を保護する役割がありますが、その取扱いも明確に定められています。突出が1m未満の庇や軒は建築面積に含まれません。これにはポーチなども該当しますが、1m以上の場合は次のように計算されます。

| 出幅 | 建築面積への算入 | 説明 |

|---|---|---|

| 1m未満 | 含まない | 建築基準法施行令第2条1項に規定 |

| 1m以上かつ後退部分含む | 1mを超えた分は含む | 超過分の水平投影面積が対象 |

リスト

-

突出1m未満の庇・軒は全て建築面積対象外

-

1mを超える場合は1mを超える部分から算入対象となる

-

バルコニーも1mを超える突出の場合、同様の取り扱い

住宅計画の際は、面積や建ぺい率の基準を守るため、庇や軒の長さ・形状にも注意が必要です。

地下室・車庫・物置・中庭の建築面積への扱い

地下室や屋内車庫、物置、中庭については、それぞれ建築面積への含有条件が異なります。建築基準法上、地盤面から1mを超える部分が算入対象になりますが、それぞれの例で説明します。

| 部分 | 含有基準 | 建築面積への取扱い |

|---|---|---|

| 地下室 | 地盤面からの高さが1m以下 | 原則不算入 |

| 車庫 | 建物本体に組み込む場合は含む | 独立の場合は不算入あり |

| 物置 | 屋根や壁で囲まれている場合は含む | 通常建築面積に含む |

| 中庭 | 屋根・壁で囲まれていない場合は不算入 | 一部屋根付きの場合含まれる |

リスト

-

地盤面から1m以下の地下部分は原則建築面積に含まれません

-

ガレージや物置で独立棟の場合は除外となることがあります

-

中庭など屋根や壁がない場合、建築面積として扱われないことが多い

このように、建築面積を正確に把握するためには建築基準法や用途地域の規定を理解し、設計前によく確認することが重要です。

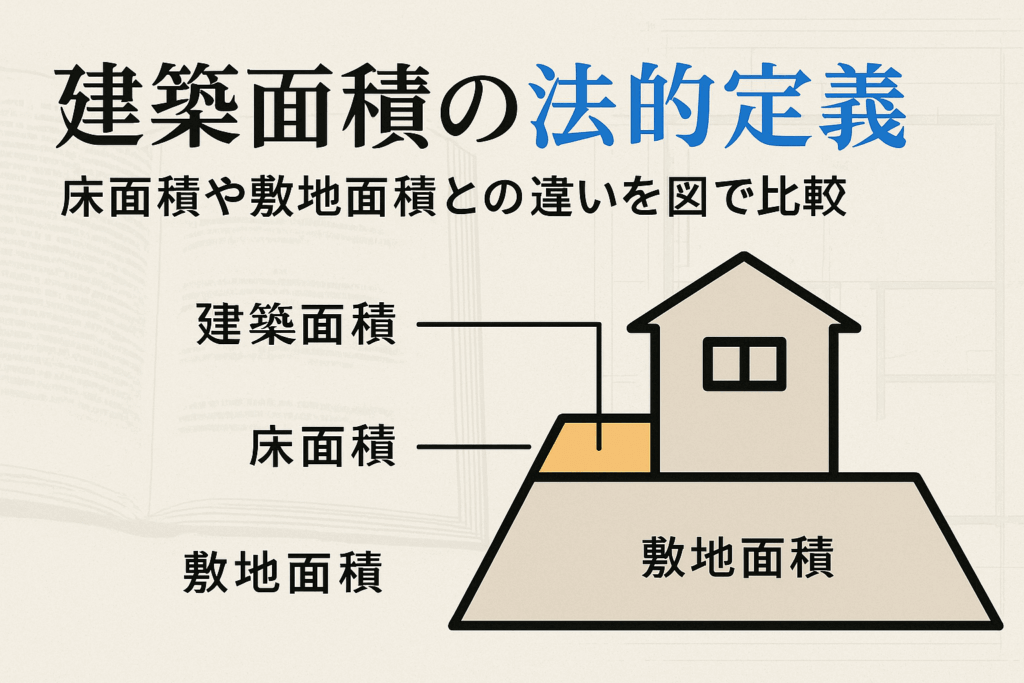

建築面積と床面積・延べ面積・敷地面積の違いを図解でわかりやすく比較

延べ面積(延床面積)の定義と建築面積との違い

延べ面積(延床面積)は、建物内の各階ごとの床面積を合計したものです。たとえば2階建て住宅なら1階と2階の床面積を足した数値が延べ面積となります。建築面積は建築物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指し、建物全体のフットプリント(地上部分の真上から見た面積)といえます。延べ面積はバルコニーや吹抜け、地下室など建物の利用可能なフロア全体の合計となるため、建築面積より大きくなるのが一般的です。

延べ面積と建築面積の違いは下記の通りです。

| 比較項目 | 延べ面積(延床面積) | 建築面積 |

|---|---|---|

| 対象範囲 | すべての階の床面積 | 建物の外壁・柱の中心線に囲まれた部分の水平投影面積 |

| 用途 | 容積率計算など | 建ぺい率計算など |

| バルコニー扱い | 床面積に含む場合あり | 条件次第で算入/不算入 |

床面積とは何か?建築面積との相違点の具体例

床面積は、建物内部の実際に利用する床の広さを指します。法的には建築基準法上の「法定床面積」として扱われ、マンションや住宅の登記でも重要です。建築面積はその建物の外形全体を対象とするのに対し、床面積は内側や専有部分が基準です。たとえば、屋根や庇が大きく張り出している場合でも、床面積にはその部分が含まれませんが、建築面積には一定条件で算入されることがあります。具体的な違いを理解することで住まいやマンションの購入時の判断材料にできます。

床面積と建築面積の違いは以下の通りです。

| 特徴 | 床面積 | 建築面積 |

|---|---|---|

| 床の定義 | 実際に使える床の広さ | 外壁に囲まれた面積 |

| 含まれる要素 | 専有部分、廊下など | バルコニーや庇の条件付き投影部 |

| 法的基準 | 法定床面積、登記など | 建築基準法上の面積 |

敷地面積との違いとセットバックによる制限の説明

敷地面積は、その建物が建てられている土地の全体の広さです。建築面積はその敷地の中の建物が占める部分を示し、敷地面積と建築面積の割合が建ぺい率や容積率の制限に影響します。前面道路の幅員が狭い場合や、都市計画区域内の場合には、敷地の一部をセットバック(道路拡幅分の後退)として除いて計算する必要があります。このセットバック部分は、建築面積や建ぺい率算定時の敷地面積から除外されます。正確な敷地面積の把握が、法的な建築可能範囲を決定づける重要なポイントとなります。

| 用語 | 定義 | 建築面積との関係 |

|---|---|---|

| 敷地面積 | 建物が建つ土地全体の面積 | 制限の基準(土地全体) |

| セットバック | 道路拡幅等の理由で敷地を後退させる部分 | 敷地面積に含めない |

建築面積の具体的計算方法とよくあるミス・注意点の解説

建築面積を求める手順と計算のポイント(図解付き)

建築面積は建物の外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を基準に算出します。正確に計算するためには以下の手順とポイントがあります。

-

外壁中心線で囲む

・建築物の外周を外壁や柱の中心線で辿り、その範囲全体を算出します。 -

バルコニーや庇の算入基準

・バルコニーは出幅が2mを超える場合が原則算入されます。屋根や庇は出幅が1mを超えると建築面積に含めます。 -

地下やポーチの扱い

・地階で地表面より上に出ていない部分は通常建築面積に不算入ですが、ポーチは屋根があり2mを超える場合に算入の対象となります。

表でポイントをまとめます。

| 計算対象 | 含まれる条件 | 主な注意点 |

|---|---|---|

| 外壁・柱 | 外壁/柱の中心線で囲む | 筋違いや窓部分も外周として測定 |

| バルコニー | 出幅2m超・3方向壁時 | 一部だけ突出でも広さで判定 |

| 庇・屋根 | 出幅1m超(全長含む) | 部分的な場合全体長を加味 |

| 地下・地階 | 地上に露出しない場合除外 | 床面積との違いに注意 |

細部まで測定することで、建築確認の際のトラブル防止にもつながります。

よくある誤解や計算ミスの事例分析

建築面積の算定で多い誤認はバルコニーや庇の扱い、そして算入範囲の勘違いです。

主な誤解・ミスの例

- バルコニーが全て算入と考える

バルコニーは出幅2m以下なら不算入(条件による)、3方壁の有無も判断基準です。

- 庇の出幅を正しく把握せずに計上

庇が出ていても1mまでは建築面積に含まれませんが、2m以上は必ず計上する必要があります。

- 外壁の芯と外側線を混同

外壁の外側ではなく、芯(中心線)で囲みます。

- 地下部分を全て建築面積と思い込む

地上に露出しない地階部分は通常含まれません。

誤りを防ぐには、各部分の算入条件をしっかり確認し、平面図や立面図の寸法と照合することがポイントです。

申請時に気をつけるべき要点と記載書類の見方

建築確認申請を行う際、建築面積は設計図面と申請書類で厳密に照合されます。不動産購入やマンション建設時にも必須知識です。

確認すべきポイント

-

記載されている建築面積が外壁中心線囲みで計算されているかチェック

-

バルコニー・庇・ポーチの出幅や地下部分の扱いが基準に沿っているか

-

延床面積や敷地面積との違いの記載が明確か

| 書類名 | 確認事項 |

|---|---|

| 建築確認申請図面 | 建築面積の算入範囲・仕上げ線の確認 |

| 仕様・面積一覧表 | バルコニー・屋根など各部位の内訳や計算根拠 |

| 不動産売買契約書/重要事項説明書 | 公的図面と面積数値の整合性 |

申請後の修正や計画見直しを防ぐには、これらのチェックが非常に重要です。

図面を精査し、条件・基準に沿った記載かをしっかり確認しましょう。

建築面積と建ぺい率・容積率の関係と計算例

建ぺい率の計算方法と建築面積の関係性の具体的理解

建ぺい率とは、敷地面積に対して建築面積が占める割合を示す指標です。住まいの設計や土地利用を考える際に重要な基準となります。建ぺい率が定められていることで、敷地の有効活用と周辺環境との調和が図られます。

実際の計算式は下記の通りです。

| 指標 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 敷地面積 | 土地全体の面積 | 100㎡ |

| 建ぺい率 | 建築面積÷敷地面積×100(%) | 建築面積50㎡→50% |

| 建築面積 | 外壁または柱の中心線で囲まれた水平投影面積 | 屋根・バルコニー・庇等の条件あり |

-

敷地面積に建ぺい率(%)を掛けることで、建築可能な建築面積の上限が分かります。

-

敷地100㎡で建ぺい率60%の場合、最大建築面積は60㎡となります。

建築面積にはバルコニーや庇など特定条件下で含まれる部分・含まれない部分があるため、設計時には建築基準法を確認することが不可欠です。

容積率と延べ床面積の違いと活用ポイント

容積率は土地利用の効率や都市の環境を調整するための制限で、延べ床面積が計算の基準となります。延べ床面積とは、同一敷地内のすべての階の床面積の合計です。

| 比較項目 | 容積率 | 延べ床面積 |

|---|---|---|

| 計算方法 | 延べ床面積÷敷地面積×100(%) | 建物各階の床面積の合計(壁芯で算定するのが原則) |

| 建築面積との関係 | 建築面積は1階部分の水平投影面積 | 延べ床面積は階数分すべてを合算 |

| 活用ポイント | 市街地計画や用途地域で上限が決まる | 賃貸・売買・住宅性能評価やローンの算定基礎にも使用 |

容積率の制限が厳しいエリアでは、床面積を有効活用したプランニングが求められます。延べ床面積にはバルコニーなど一部算入しないケースもあり、実際には用途や建築基準法の規定に従って確定します。

地域や用途地域ごとの建ぺい率の違いと注意点

建ぺい率は地域や用途地域によって異なります。特に住宅地や商業地、工業地それぞれで許容される建ぺい率が異なり、これを正しく理解しておく必要があります。

-

住宅専用地域:建ぺい率40~60%が一般的です。

-

商業地域や近隣商業地域:建ぺい率80%など高めの設定もあります。

-

工業地域:用途や周辺環境などに応じて異なります。

また、道路斜線制限やセットバックが必要なケースも多く、これらは建築面積の計算時に除外または削減される部分です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 設定基準 | 都市計画や用途地域ごとに条例等で設定される |

| セットバック | 必要な場合はその部分の面積が除外される |

| 検討時の注意点 | 公共施設・隣地との距離制限も合わせて考慮要 |

敷地ごとの条件や制限をしっかり確認し、余裕のあるプランニングが長期的な住まいの満足を左右します。建築面積・建ぺい率・容積率の各指標を総合してバランスの良い建築計画を立てることが重要です。

建築面積に関する実務的な疑問・相談例の解答集

建築面積に含まれる部分・含まれない部分で混乱しやすいケース

建築面積を判断する際は、バルコニーや庇、屋根、地下といった各構造の取扱いで迷うことが多いです。建築基準法による建築面積算入の原則は、建物を外壁や支柱の中心線で囲み、その水平投影面積で決まります。ただし、下記のように除外や特例となる場合もあるため注意が必要です。

| 部分 | 建築面積への算入 | 算入基準・条件例 |

|---|---|---|

| バルコニー | 条件付き算入 | 出幅2m以下かつ三方が壁に囲まれていない場合は除外可 |

| 庇 | 条件付き算入 | 出幅が1m以内は除外、それ以上は算入 |

| 屋根 | 通常算入 | 支柱等で囲まれている場合は算入 |

| 地下 | 原則算入しない | 地階の水平投影面積は通常除外、但し突出部分は算入対象 |

・バルコニーは出幅や壁の有無で取扱いが異なり、マンション等でも誤認が多いです。

・庇やテラスについても出幅の条件をしっかり確認しましょう。

・地下は住宅用途でも特殊な計算となります。

建築面積の調べ方・役所や資料の見方の手順

建築面積は各種建築資料に明確に記載されており、確認手順を押さえておくことが重要です。一般的な調べ方は以下の通りです。

-

建築確認申請書の閲覧

主要な建築面積は、確認申請書およびその添付図面に記載されています。住宅購入や設計検討時はこの書面を必ず確認しましょう。 -

求積図・配置図の確認

求積図や配置図には、建物の外周部や支柱の中心線に沿った投影面積が明記されています。図面上に面積の合計値が記載されていることが多いです。 -

役所窓口での書類取得

土地や住宅の所在自治体に申請し、建築確認書等の写しを取得することができます。必要に応じて過去の計画概要書などもチェックします。

・調査時は、書類名称・図面の種類・記載場所を把握しましょう。

・建物ごとの申請書や図面は役所での開示が求められます。

・敷地面積や延床面積・容積率と建築面積が混同されないよう注意をしましょう。

設計や購入検討時に知るべき最新の行政判断や改正傾向

最近の法改正や行政判断の動向にも目を配ることが不可欠です。特に、建築基準法施行令の改正により、バルコニーや庇、ルーフテラスなどの算入に対する条件が明確化されています。2020年代以降、出幅や周囲の壁有無による判断が徹底され、技術的助言も発信されています。

主なポイントとして

-

バルコニーや庇の出幅制限の明確化

以前は曖昧だった評価基準が「出幅1m以内・2m以内」など区切られたことで住宅設計の自由度が拡大しています。

-

用途地域や防火規制ごとに細かい条件

商業地域や住宅専用地域など、地域ごとに緩和または制限のあるケースが目立ちます。

-

行政窓口での最新事例確認が推奨

設計や購入時は自治体による解釈や指導を事前に照会することで、無用なトラブルを未然に防げます。

建築面積の解釈は今後も法改正で変更される可能性があり、現行法のほか判例や助言の動向を把握しておくことがリスク回避につながります。

建築面積の計算に役立つ比較表・データ活用とリアル事例

バルコニー・庇・ガレージ・物置など算入の一覧比較表

建築面積に含まれる部分と、含まれない部分は慎重に判断する必要があります。その基準について、主要な部分ごとに比較できる一覧表を作成しました。建築基準法で定められた条件や多くの実務例をもとに、設計や購入時の参考にしてください。

| 部分 | 原則的な取扱い | 主な条件・注意点 |

|---|---|---|

| バルコニー | 含まれる | 2m以上張り出し、または三方が壁の場合は算入 |

| 庇 | 含まれない | 1m未満は不算入、1m以上で柱がある場合は算入 |

| 屋根 | 含まれる | 外壁や柱で囲まれている場合は算入、開放部は除外 |

| ガレージ | 含まれる | 壁または柱で囲まれている場合のみ算入 |

| 物置 | 含まれる | 土地に定着し建築物の一部なら算入 |

| ポーチ | 含まれる | 屋根・柱・壁いずれかがあれば算入対象 |

| 地下部分 | 含まれない | 地階の天井が地盤面より下なら原則不算入 |

上記のテーブルは主要項目の算入・不算入の判断基準です。設計時には各自治体や建築士に最終確認を行いましょう。

公的機関・専門家などの参考データや信頼性ある情報提供

建築面積の計算や判定には、国土交通省が示す建築基準法の解説や、日本建築士会連合会、都市整備協会などが発表するガイドラインが重要な根拠となります。また、自治体が公開している事例集や設計指針も多く使用されています。

-

国土交通省の「建築基準法施行令」では、投影面積や外壁・柱の中心線計算などが明確化

-

日本建築士会がまとめる「敷地・面積の算定基準」も参考にされる

-

多くの不動産取引現場でも、これら信頼できる公的データを根拠に説明されている

信頼性の高いデータをもとに正確な判断をすることで、将来的なトラブル予防につながります。

設計者・住宅購入者の体験談や失敗・成功事例の紹介

実際の設計や住宅購入の場面で、建築面積の理解不足により想定外の制限や追加費用が発生したケースは少なくありません。

-

設計者の失敗例

- バルコニーの奥行が2mを超えていたが、算入対象になることを見落とし、建ぺい率オーバーで設計変更を余儀なくされた。

- 屋根付きガレージを付けたが、建築面積に含まれていることを知らず容積率計算でトラブルに。

-

購入者の成功例

- 物置を敷地の端に設置する際、建築士のアドバイスで建築面積に算入し確認申請もスムーズに進行。

- バルコニー部分を画一的に測るのではなく各部分ごとに条件を精査し、居住空間を最大化できた。

建築面積を正しく理解することで設計の自由度が上がり、後悔のない家づくりが実現しやすくなります。 全体の面積を把握することは購入計画、資産価値の維持にもつながるため、数値や条件を都度確かめることが重要です。

建築面積を正しく理解することで住まい計画がより良くなる理由

建築面積を正確に理解して計画に活かす重要性

建築面積とは、建築基準法に基づき建物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の「水平投影面積」を指します。この定義を正確に理解することで、申請時のトラブルや設計段階でのミスを防ぐことができます。特に建蔽率や用途地域によっては、限られた敷地を最大限に活用するために正しい面積計算が不可欠です。

住まい計画や不動産購入を進める際は、下記のポイントを押さえることでスムーズな進行が可能です。

-

正しい面積把握で資産価値や税金評価を最適化

-

設計前の早い段階で認識して無駄のない間取り設計が可能

-

不用意な法令違反やリフォーム不可リスクを防止

多様な関連用語や構造条件(例:バルコニー、庇、地下など)も確認し、計画や設計に活かしましょう。

建築面積を抑えつつ広く活用するためのテクニック・工夫

建築面積を抑えつつ有効活用する設計手法を知ることで、限られた敷地でも快適な住空間が生まれます。例えばバルコニーや庇は、そのサイズや構造によって建築面積に算入されないケースがあります。以下のテーブルは主な部分の扱いをまとめたものです。

| 対象部分 | 建築面積算入の有無 | 補足条件 |

|---|---|---|

| バルコニー | 原則算入(1m以下は不算入可) | 先端から水平距離1m以下なら除外 |

| 庇 | 1mを超える部分は算入 | 1m以内の庇は原則不算入 |

| ポーチ | 屋根付きは算入 | 支柱があるなど条件で異なる |

| 地下 | 基本的に上階が屋根であれば算入 | ただし地階単独のみの場合は不算入 |

これらを活用することで、設計の自由度が大幅に高まります。

-

敷地を広く見せる間取り工夫

-

ロフトや屋外テラスの有効活用

-

床面積や延べ面積とのバランスをとった設計

建築面積だけでなく、延べ面積や床面積との違いも把握しておくと失敗がありません。

最新の法令対応・相談窓口活用法と実務者からのアドバイス

建築面積を正確に算出するためには、最新の法令や自治体ごとの施行令・条例にも留意が必要です。特に地域ごとに解釈や細かいルールが異なることもあるため、設計士や行政の窓口への確認をおすすめします。

下記のリストは、問題や疑問が生じた際に利用できる主なサポート先です。

-

市区町村の建築指導課や住まい相談窓口

-

登録建築士事務所や設計会社

-

不動産会社の専門スタッフ

事前に相談することで、バルコニーや庇など特殊な構造の扱いも明確となり、トラブル回避につながります。正確な建築面積算定は、資産価値や快適な住空間の確保に直結しているため、プロの活用も積極的に検討しましょう。