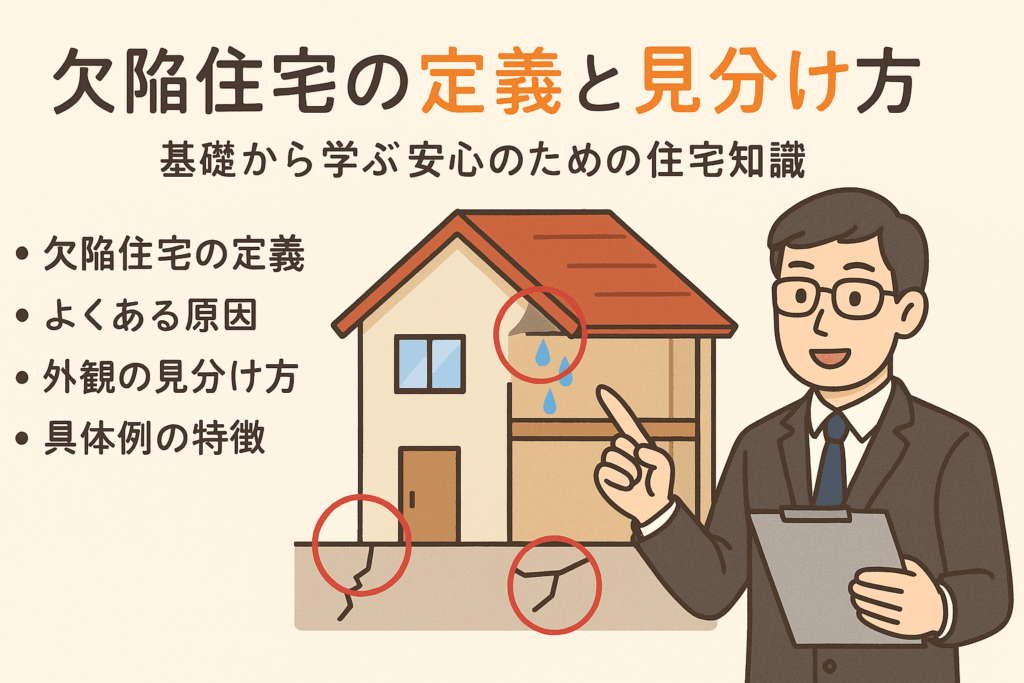

新築や中古にかかわらず、住宅購入後のトラブルで最も深刻なのが「欠陥住宅」の発覚です。国土交通省の調査によれば、引き渡し後の住宅トラブル相談は【年間2万件】を超え、その大半が「雨漏り」「ひび割れ」「傾き」など構造に関する重大な問題です。実際、2024年度の住宅瑕疵(かし)保険の支払い件数は【過去10年で最多】となりました。

「新築なのに柱が腐っていた」「購入後すぐに床が沈んでしまった」——そんな事例も珍しくありません。「もし自分の家が欠陥住宅だったら…修繕費が高額になったり、家族の安全が脅かされるのでは?」と、不安を感じる方は少なくないはずです。

欠陥住宅の定義や見分け方、トラブル発生時の対応策を知っておくことは、将来の「損失回避」や安心して暮らすために欠かせません。このページでは、建築基準法や消費者保護の最新動向をもとに、実例や具体的なチェックポイント、相談先を網羅的に解説します。

最後まで読むことで、「自分の家は大丈夫か?」という不安を確実に解消できる知識と対策が手に入ります。購入前・住み始めた後、どちらの場合でも役立つ情報が満載です。

- 欠陥住宅とは何か?基本の定義とその重要性【特徴/建築基準法/消費者問題を踏まえ】

- 欠陥住宅が発生する主な原因と社会的背景【施工不良/注文住宅/新築/中古の違い】

- 欠陥住宅の見分け方と具体的な点検方法【調査無料/チェック/入居前の重要ポイント】

- 欠陥住宅を発見した際の適切な対応フローと実務的ポイント【訴える/損害賠償/泣き寝入り回避】

- 法的観点から見る欠陥住宅問題の解決策【裁判勝率/瑕疵担保責任/費用負担】

- ハウスメーカーごとの欠陥住宅リスクと避けるための選び方【実例/口コミ/ニュース】

- 欠陥住宅を未然に防ぐ購入前後の徹底対策【契約/保証延長費用/信用形成/相談】

- 多角的視点で見る欠陥住宅の理解を深めるQ&A集【事例1000連発/賃貸/国際事情】

- 欠陥住宅関連の信頼できる情報ソースと用語解説【消費者センター/参考文献/関連用語】

欠陥住宅とは何か?基本の定義とその重要性【特徴/建築基準法/消費者問題を踏まえ】

欠陥住宅とはの定義と法的基準の概要 – 建築基準法や消費者保護の視点から丁寧に解説

欠陥住宅とは、建築基準法や住宅品質確保法などの法律に違反していたり、安全・衛生上の問題を抱えたりしている住宅を指します。例えば雨漏りや傾き、耐震性不足など、住宅の本来備わるべき基本性能が欠けている状態が該当します。

特に建築基準法は、住宅の構造や安全性について詳細な基準を定めており、施工不良が判明した場合は法的責任の対象となります。また消費者保護の観点からも、万一トラブルが発生した際には売主や施工会社が責任を負うことが求められます。

下記の表に代表的な法的基準と消費者問題の関係を示します。

| ポイント | 主な内容 |

|---|---|

| 法的基準 | 建築基準法、住宅品質確保法、瑕疵担保責任 |

| 対応責任の期間 | 通常は10年、場合によって20年適用や延長保証も可能 |

| 消費者トラブルの例 | 住宅の欠陥による訴訟・損害賠償請求・精神的苦痛の相談 |

欠陥住宅を巡るトラブルは、単なる物理的な損傷だけでなく法的・精神的被害や消費者問題にまで及びやすいため、最初に問題の定義と基準を明確に押さえることが重要です。

欠陥住宅とはの種類と構造面での典型例 – 木造・鉄筋コンクリート・鉄骨住宅の特徴的欠陥

住宅構造の違いによって発生しやすい欠陥には特徴があります。主な構造ごとの代表的な不具合を以下にリストアップします。

-

木造住宅

・基礎の不同沈下や柱の傾き

・白蟻被害による木部の腐食

・耐震性不足や断熱不良 -

鉄筋コンクリート住宅

・コンクリートのひび割れ

・配筋不足による耐震性低下

・雨漏り、配管トラブル -

鉄骨住宅

・接合部の施工不良

・断熱材不足による結露やカビ

・鉄骨腐食や錆び

これらの欠陥は、目視では発見しにくいものもあり、定期的な点検や専門家による住宅診断(インスペクション)が有効です。欠陥住宅診断や長期保証の有無は、購入前後で大きな安心材料となります。どの構造でも、適切な施工とメンテナンスが欠かせません。

欠陥住宅とはの実例写真や被害ケースを交えた具体的な説明

欠陥住宅の典型的な被害ケースを具体例とともに紹介します。

-

基礎に深いひび割れが発生し、床の傾きやドアの開閉不良が日常的に起こっている。

-

屋根からの雨漏りにより、天井に染みやカビが広がり住宅全体の健康被害が懸念される。

-

一見問題なさそうな外壁の中で、鉄骨部分が錆びて強度が著しく低下していた事例もあります。

これらの被害は、写真や実際の事例がよくニュースや相談窓口で報告されています。下記は代表的な欠陥住宅被害の詳細です。

| 被害内容 | 発生しやすい箇所 | 影響 |

|---|---|---|

| 基礎のひび割れ | 木造・鉄筋コンクリート住宅 | 家全体の傾き、耐久性低下 |

| 雨漏り | 屋根・外壁・窓まわり | カビや腐食、健康被害 |

| 配管の不具合 | キッチン・トイレ・浴室 | 水漏れ、悪臭、リフォーム費用の増大 |

| 鉄部の錆び・腐食 | 鉄骨住宅の柱や梁 | 安全性の低下、構造強度の大幅な減衰 |

このようなトラブルに見舞われた場合、消費生活センターへの相談や、被害状況の写真記録・専門家による調査を早めに行うことが、泣き寝入りを防ぐポイントです。住宅の欠陥は早期発見・早期対策が肝心です。

欠陥住宅が発生する主な原因と社会的背景【施工不良/注文住宅/新築/中古の違い】

欠陥住宅とはが施工不良と設計ミスの詳細解説 – 資材の品質問題も含めた発生メカニズム

欠陥住宅とは、建築基準法や契約上の仕様を満たさない住宅を指し、主に施工不良・設計ミス・資材品質の問題が主な原因です。施行現場での確認不足や熟練度の不足による手抜き工事、設計段階での安全性や耐久性を無視した不適切なプランニングが多く報告されています。また、コンクリートや鉄筋などの資材が規格外だったケースも多く、住宅の基礎や屋根、柱、梁などの構造部分に深刻な問題が生じることが社会問題となっています。以下のような事例が報告されています。

-

コンクリートひび割れや基礎沈下

-

雨漏りや断熱不良

-

柱の傾きや梁のたわみ

-

給排水管の不適切な接続

こうした欠陥は、専門家による調査や無料の診断サービスを活用することで早期に発見されることがあります。

欠陥住宅とはのメーカー・工務店別のリスク傾向と原因分析

住宅メーカーや工務店別にみると、大手ハウスメーカーと小規模工務店でリスク傾向が異なります。大手の場合はマニュアル化された工程で施工の標準化がされている一方、下請け業者の質や現場管理によってばらつきが生じることが懸念されています。一方、小規模工務店では熟練の大工がいる反面、資材調達や人員不足による工程遅延、法令遵守の意識が相対的に弱い傾向もあります。

比較表で主な違いを示します。

| 業者規模 | 欠陥発生の主な原因 | 備考 |

|---|---|---|

| 大手 | 管理体制の目が届かない、下請け任せの施工 | 施工不良・情報伝達ミス |

| 小規模 | 人手不足、工程短縮によるミス、法令知識の欠如 | 資材不足・設計不備 |

消費者は契約前の確認や建物完成後のインスペクションを行うことが重要です。

欠陥住宅とはの注文住宅・新築住宅・中古住宅でのリスク比較と社会問題化の歴史

注文住宅、新築住宅、中古住宅では、欠陥発生リスクやその原因が異なります。

-

注文住宅

設計段階の自由度が高い分、設計ミスや業者の技量不足による失敗事例が目立ちます。性能や品質の確認が不十分だと、雨漏りや地盤不良などの住環境トラブルへ発展することもあります。

-

新築住宅

施工のスピード重視や価格競争からくる手抜き工事や不十分な管理が問題となりやすく、基礎や構造部分の瑕疵が多発しています。

-

中古住宅

経年劣化による予期せぬトラブルが多く、過去の修繕履歴や耐震基準のチェックが必要です。リフォーム歴の虚偽記載もリスク要因です。

日本では過去に社会問題として、訴訟や損害賠償の請求、専門機関・消費者センターへの相談が増加しました。近年は10年保証や長期保証サービスも普及し、万一の際の対応力が求められる時代となっています。住宅購入やリフォーム時には早期の第三者診断や専門家の意見がリスク回避の決め手です。

欠陥住宅の見分け方と具体的な点検方法【調査無料/チェック/入居前の重要ポイント】

欠陥住宅とはに気付くための具体的な兆候・異常サインと対処法

欠陥住宅とは、建築基準法や設計図面に適合しない不具合がある住宅を指します。近年、ハウスメーカーや分譲住宅でも見落としやすい欠陥が報告されており、入居前や引き渡し時の丁寧なチェックが重要です。主な兆候や異常のサインには、壁や基礎のひび割れ、床の傾き、雨漏りやドア・窓の開閉不良、カビや異臭など健康被害に直結するものも含まれます。

異常が見つかった場合は、記録写真を残しておき、不動産会社や売主、工事を担当した住宅メーカーへ速やかに連絡しましょう。見過ごすと損害賠償や保証請求の機会を逸してしまうことがあるため、早期対応が大切です。

下記のテーブルは具体的な兆候と主な対処法をまとめています。

| 主な兆候 | 詳細内容 | 主な対処法 |

|---|---|---|

| 壁・基礎のひび割れ | 小さなクラック、構造的な大きな割れ | 写真記録し業者へ報告 |

| 雨漏り・結露 | 天井や壁のシミ、水滴 | 原因調査・応急処置依頼 |

| 床の傾き・沈下 | 歩くと傾斜や沈みを感じる | 調査後補修の必要性確認 |

| 開閉不良 | ドアや窓が重い・閉まらない | 建具チェック・調整依頼 |

欠陥住宅とはの入居前後にすべきセルフチェック方法と専門の第三者検査サービスの活用法

入居前後のセルフチェックは、後々のトラブル回避に有効です。チェックリストを活用して室内外を確認し、以下の点を重点的に点検しましょう。

-

基礎や外壁のひび割れがないか

-

水回り設備の漏水がないか

-

床や天井に異常な傾きやたわみはないか

-

ドアや窓の開閉がスムーズか

-

換気口の設置や通気性能

これらは自身でできる範囲ですが、見落としや判断に不安がある場合は、第三者の住宅診断(インスペクション)を利用しましょう。専門家が構造・設備の詳細検査を行い、客観的な報告書を作成してくれます。最近は無料診断サービスや初回調査無料の業者も増えており、負担なく利用できるのがメリットです。

| チェック内容 | セルフチェックの目安 | 専門家サービス活用シーン |

|---|---|---|

| 目視・触察 | 簡単なひび割れ・建具の不良 | 壁内部・構造部分の異常 |

| 水回り・通気 | 蛇口や換気扇の作動確認 | 配管や断熱材の見えない部分 |

| 全体の水平・垂直チェック | ボール・水平器等を活用 | 専用機材による精密診断 |

欠陥住宅とはのオーナー自身が行える簡易点検と無料調査利用のメリット

オーナー自身で定期的な簡易点検を行うことは、早期に欠陥や不具合を発見し、大規模な被害の防止につながります。手軽にできるチェック項目として、以下のポイントがあります。

-

壁や天井の変色や異臭

-

窓サッシや建具の隙間

-

雨の日の室内の湿気や水跡

-

外壁や屋根の劣化箇所

万が一異常を発見した場合には、無料の住宅診断サービスや消費者センターへの相談も手段の一つです。無料調査はコストを抑えて第三者視点で欠陥有無を判定できるため、費用面でも安心して依頼できます。損害賠償や検査報告書の整備など、将来的な万一の訴訟対応にも備えることができます。

-

無料調査で早期発見、安心材料となる

-

トラブル拡大前に専門家による的確な指摘が受けられる

-

証拠保全・点検記録は万一の裁判や損害賠償請求時にも有効

欠陥住宅を発見した際の適切な対応フローと実務的ポイント【訴える/損害賠償/泣き寝入り回避】

欠陥住宅とはの購入後の初動対応 – 補修依頼や連絡先、証拠収集の具体策

欠陥住宅を発見した直後は、速やかな初動対応が重要です。まず、住宅の問題箇所の詳細を把握し、発生したトラブルや症状を写真や動画で残します。補修依頼を行う前に、現場の状況を第三者にも分かる形で記録しましょう。住宅を購入した会社(不動産会社やハウスメーカー)へは、書面やメールなど証拠が残る手段で連絡することが大切です。

下記のような対応を心掛けてください。

-

不具合部分を細かく撮影(複数の角度・日付入り推奨)

-

問題のメモや日誌を取る(発生日時・状況を記録)

-

交渉のやり取りはメールも活用し必ず記録を残す

-

必要に応じて建築士や第三者機関に相談し診断を受ける

この際、「10年保証」「施工不良の責任期間」など契約内容や保証書も必ず確認しておくと後のトラブル防止に役立ちます。

欠陥住宅とはのハウスメーカー・販売業者との交渉の進め方と注意点

住宅の欠陥が確認できた場合は、速やかにハウスメーカーや不動産会社と連絡を取り、具体的な対応策を求めましょう。交渉では、口頭だけでなく証拠を示しながら要望を伝えます。対応の速さや誠実さは会社ごとに大きく異なるため、記録の徹底がトラブル回避の鍵です。

以下のテーブルでポイントを整理します。

| 交渉相手 | 主な対応策 | 注意点 |

|---|---|---|

| ハウスメーカー | 補修対応、追加診断、説明要求 | 補償範囲・保証内容・対応スピードを確認 |

| 販売業者・不動産会社 | 費用負担、賠償交渉 | 契約条項・説明義務違反の有無も確認 |

-

重要な話は記録(録音や書類)を残す

-

業者の約束や言質は必ず書面化

-

感情的にならず冷静な交渉を心掛ける

トラブルが長期化した場合や対応が不誠実な場合は、無料相談できる消費者センターや弁護士への相談も検討しましょう。

欠陥住宅とはで訴訟や示談を視野に入れた証拠撮影や記録の取り方

示談や訴訟が視野に入ると証拠の有無が結果を左右します。不具合箇所は改修前に、下記のような方法で客観的な証拠収集を徹底しましょう。

- 問題箇所の鮮明な写真と動画(日付・状況説明入り)

-施工現場の全体像や細部まで可能な範囲で撮影

-

会話内容・約束・やり取りを全てメール・書面で保存

-

診断書や建築士レポートも確保

損害賠償を請求する際は、どの程度の損害が発生したか、精神的苦痛の有無やその金額まで漏れなく証明できるものを収集します。訴える場合や示談時も、信頼できる弁護士や瑕疵(かし)保険を活用するとスムーズに進展します。泣き寝入りしないためには、着実に証拠を残し、法律相談や専門家のアドバイスを早めに受けることが最重要です。

法的観点から見る欠陥住宅問題の解決策【裁判勝率/瑕疵担保責任/費用負担】

欠陥住宅問題に直面した場合、冷静に法的な解決策を知ることが重要です。設計や施工の不足による瑕疵、保証や補償の範囲、弁護士への相談費用、消費者センターの活用法など、適切な知識が被害の拡大を防ぎます。ここでは、判例や近年の住宅トラブル事例、損害賠償の金額、裁判に強い弁護士の選び方も踏まえ、法的に有利に進めるためのポイントを具体的に紹介します。

欠陥住宅とはの瑕疵担保責任制度と10年保証の活用法 – 期間や範囲の最新情報

欠陥住宅に対する責任は、瑕疵担保責任制度が土台です。民法上の規定により、新築住宅や注文住宅の売主・施工会社には【10年間の瑕疵担保責任】が課せられます。不動産の基礎構造部分(基礎・柱・屋根など)や、雨漏り・シロアリ被害といった重大な瑕疵も対象です。

10年を超える対応が必要になる場合、別途「住宅瑕疵保険」や保証延長プランの活用も可能です。それぞれの保証範囲および期間は、購入時や契約時に確認しておきましょう。

| 保証内容 | 対象期間 | 対象箇所 |

|---|---|---|

| 瑕疵担保責任 | 10年 | 構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分 |

| 住宅瑕疵保険 | 10年~20年 | 保険契約時の指定箇所 |

| メーカー独自保証 | 10年以上も可 | 独自規定による |

事前に保証書や契約書を見直すことが、万が一の時の強い武器になります。

欠陥住宅とはの訴訟の結果に影響を与えるポイントと弁護士費用の目安

欠陥住宅に関連する訴訟は、証拠や契約内容の明確さが勝率に大きく影響します。雨漏りの写真や修理履歴、不動産会社とのやり取り記録をしっかり残しておくことが重要です。訴訟事例では、瑕疵の程度や範囲、不法行為責任の有無によって損害賠償金額も変わります。

弁護士費用は、初回相談が無料~1万円程度、着手金が10~30万円、報酬金が回収額の10~20%ほどが一般的です。また、裁判を経た場合の勝率は事案ごとに異なりますが、証拠が明確で専門家診断書がそろっている場合は有利に進めやすくなります。

| 弁護士費用の目安 | 費用内容 |

|---|---|

| 相談料 | 0~1万円 |

| 着手金 | 10~30万円 |

| 報酬金 | 回収額の10~20% |

勝つためには、施工不良や設計ミスの証拠を集め早期の専門家相談が望ましいです。

欠陥住宅とはの消費者センターや紛争解決機関の役割と利用手順

被害を最小限に抑えるために、住宅紛争で専門の機関を利用する方法があります。消費者センターでは初歩的な相談から、適切な窓口の案内までサポートを受けられます。また、国土交通省が管轄する「住宅紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)」などの第三者機関では、中立な立場で調停やあっせんを実施し、裁判よりも低コスト・短期間で解決を目指せます。

利用の流れは以下の通りです。

- 相談受付フォームや電話で現状を伝える

- 必要な証拠(写真や契約書)を提出

- 担当者が専門的見地からアドバイス

- 必要があれば弁護士や調停への橋渡し

早期相談が有利な交渉と迅速な解決につながります。不動産会社や施工業者と直接交渉が行き詰まった場合には、ためらわず第三者機関を活用しましょう。

ハウスメーカーごとの欠陥住宅リスクと避けるための選び方【実例/口コミ/ニュース】

欠陥住宅とはの有名ハウスメーカーの欠陥問題ニュースと実態分析

近年、大手ハウスメーカーで「欠陥住宅」と判断されるトラブルが報道されています。代表的な例として、基礎部分の鉄筋コンクリート不足、施工の不良による雨漏りや構造の歪みなどがあります。下記のテーブルは、主要メーカーで過去に話題となった欠陥問題の一部です。

| ハウスメーカー名 | 主な欠陥内容 | ニュースの公表状況 |

|---|---|---|

| 住友林業 | 基礎ひび割れ・床鳴り | 報道・消費者相談例あり |

| 積水ハウス | 屋根の雨漏り・断熱材不足 | 一部で報道 |

| その他大手 | 柱の傾き・断熱欠損、木材腐食 | ユーザー口コミ多数 |

近年SNSや消費者センターにも施工不良の相談が増加傾向にあり、メーカー選びの慎重さが求められています。

欠陥住宅とはを大工目線・利用者口コミから見るメーカー評価の差異

現場経験豊富な大工やリフォーム業者の声を取り入れると、メーカーごとに施工管理や品質管理の徹底具合に違いが目立ちます。ユーザー口コミと合わせて読むことで、特定メーカーの強みや弱点が見えてきます。

-

現場監督の巡回回数や検査体制が充実しているメーカーは欠陥リスクが低減

-

マニュアル化され過ぎた現場では、細かなミスが見逃されやすい

-

施工中の写真を記録し、施主に進捗を丁寧に説明する姿勢が信頼ポイント

利用者口コミサイトでは、「迅速なアフター対応」「現場の清潔さ」「施工担当者の説明力」を評価する声が多い一方、「工程省略」「下請け業者の質」による不満も出ています。

欠陥住宅とはの信頼できるメーカーの見極め方と悪評回避のポイント

信頼できるハウスメーカーを見極めるための主要ポイントをリストアップします。

-

建築中に第三者がチェック可能か確認する

-

施工過程の写真記録・進捗説明をしっかり公開するメーカーか確認する

-

過去のトラブルやクレームへの対応実績を調査する

-

契約内容(保証期間・瑕疵担保責任など)の明確さ

-

地元の工務店や入居者レビューも活用し、評価を照合する

上記を比較検討しながら、安易な価格重視やネームバリューだけで選ばず、慎重な情報収集が欠陥住宅を避けるカギとなります。

欠陥住宅とはの住友林業・積水ハウス・その他主要メーカーの具体問題事例

大手メーカーでも欠陥住宅に関する問題が起こっています。主な実例を紹介します。

- 住友林業の事例

基礎コンクリートの空洞不足により、床の沈みや壁のひび割れが発生。補修後も精神的苦痛や損害賠償請求につながったケースがあります。

- 積水ハウスの事例

雨漏りや断熱材の抜け漏れによるカビ被害が発生し、施工不良で全面やり直しになった事例があります。保証期間やアフターケアで差がつくケースが見られます。

- その他の大手メーカー

柱の傾きや基礎の鉄筋不足、木材の腐食など、日本全国の主要都市でも欠陥住宅相談が増加。長期保証延長の制度や定期点検の充実が信頼感に直結しています。

トラブルを未然に防ぐには、施工現場チェックや第三者機関による住宅診断・調査の活用が効果的です。

欠陥住宅を未然に防ぐ購入前後の徹底対策【契約/保証延長費用/信用形成/相談】

欠陥住宅とはの契約前に必ず確認したい書類・調査内容と注意点

住宅を購入する際、契約前に必ず重要な書類や調査内容を入念にチェックすることが欠陥住宅リスク軽減の第一歩です。設計図書や仕様書、建築確認申請書、地盤調査報告書は必ず確認しましょう。特に、間取りや使用する資材、防音性や断熱性能などもチェックし、不明点は遠慮せず担当者に質問することが大切です。契約内容は細部まで読み込み、不利な項目がないか弁護士や専門家に相談してから署名しましょう。

下記は契約前に確認すべき主な書類と調査内容です。

| チェック項目 | ポイント |

|---|---|

| 設計図面・仕様書 | 間取りや内装、外装の仕様まで詳細に確認 |

| 建築確認申請書 | 法令に適合しているか、許可番号や日付をチェック |

| 地盤調査報告書 | 地盤の安全性、過去に問題が発生していないか参照 |

| 住宅性能評価書 | 耐震・断熱など性能面の基準達成状況 |

| 業者の免許・登録証明書 | ハウスメーカーや建築会社の信頼性を判断する証明書類 |

欠陥住宅とはの保証制度の違いと延長費用、実際のメリット比較

新築住宅には法律で最低10年の瑕疵保証が義務付けられています。保証の適用範囲や期間、延長時の費用について把握しておくことが将来の安心につながります。10年保証の延長プランでは、構造部分以外にも外壁や屋根などがプラスされる場合もあります。内容や保証の条件はハウスメーカーによって大きく異なりますので、比較表で整理しておきましょう。

| 保証制度 | 適用範囲例 | 標準期間 | 延長費用目安 |

|---|---|---|---|

| 瑕疵担保責任 | 構造・雨漏り | 10年 | 0円(標準) |

| 追加(有償)保証 | 設備・外壁・水回りなど | 15~20年 | 5~40万円 |

長期保証や延長による費用増加はありますが、将来の補償トラブル時の自己負担軽減、精神的な安心感を得る点で大きなメリットがあります。保証内容の細部に差が出やすいため、実際に比較表などで確認し、メーカーどうしの条件を必ずチェックしましょう。

欠陥住宅とはの建築会社との信頼構築とトラブル回避につながるコミュニケーション術

建築会社やハウスメーカーと信頼関係を築くことは、欠陥住宅リスクの低減や万が一トラブルが起きた際の迅速な解決につながります。担当者との定期的な打ち合わせや現場見学を怠らないことが重要です。

-

進捗状況や施工内容の説明を明確に求める

-

納得できない部分は文書やメールで残す

-

写真や動画で工程を記録しておく

特に第三者によるインスペクション(建物検査)や、相談時の窓口対応力も重視すると安心です。信頼できる建築会社は細かな質問にも丁寧に答え、契約内容の説明も明朗です。説明責任を果たす姿勢を確認しましょう。

欠陥住宅とはの無料相談サービスや専門機関利用の具体的案内

もし欠陥住宅や施工不良が疑われる場合、無料相談窓口や専門機関の活用をおすすめします。下記のようなサービスを利用しましょう。

| サービス・機関名 | 内容 |

|---|---|

| 住宅相談窓口(自治体) | 住宅建築や購入時の一般的な相談に対応 |

| 消費者センター | 紛争や損害賠償、精神的苦痛への法的アドバイスを実施 |

| 建築士等による第三者検査 | 欠陥住宅診断・調査レポート発行 |

| 弁護士・専門家 | 裁判や損害賠償請求、被害額試算などに対応 |

万が一欠陥住宅を買ってしまった場合でも、あきらめず迅速に相談することで損害を最小限に抑えることが可能です。無料で対応している初回相談も多いため、気になる点は早めにプロに問い合わせましょう。

多角的視点で見る欠陥住宅の理解を深めるQ&A集【事例1000連発/賃貸/国際事情】

欠陥住宅とはの賃貸住宅に欠陥があったときの対応方法

賃貸住宅で欠陥が発覚した場合、迅速かつ正確に対応することが重要です。まず、欠陥部分の状況を写真などで記録し、大家または管理会社へ連絡して修繕を求めます。修繕依頼時は、口頭だけでなく書面やメールで履歴を残し、トラブル防止に努めましょう。対応が遅い、又は修繕されない場合は、消費者センターや住宅紛争審査会に無料相談することも可能です。

欠陥住宅を賃貸している場合、借主としての権利は以下の通りです。

-

修繕義務の履行請求

-

家賃減額交渉

-

契約解除の検討

対応を怠ると健康被害やさらなる損失に繋がるため、早期発見・早期連絡が基本です。不明点があれば専門家や弁護士にも相談しましょう。

欠陥住宅とはの責任期間の見極め方と制度の違い

欠陥住宅の責任期間は、契約の種類や法律により異なります。日本では新築住宅に対して「住宅品質確保法」に基づき、主要構造部分と雨水の浸入防止部分については10年間の瑕疵担保責任が保証されます。また、住宅性能保証制度の利用や10年保証延長を契約している場合は、追加費用で期間延長も可能です。

下記のテーブルで主な責任期間を整理します。

| 対象 | 責任期間 |

|---|---|

| 新築住宅 | 原則10年 |

| 中古住宅 | 売買時の契約内容による(2年が一般的) |

| 施工不良に基づく損害賠償請求 | 原則3年(民法) |

| 不法行為責任 | 損害及び加害者を知った時から3年/最長20年 |

期間を過ぎると請求が認められないケースが多いので、欠陥に気付いた際は早急な対応が必要です。

欠陥住宅とはと欠陥建築の明確な違い

欠陥住宅と欠陥建築は似ているようで、明確な違いがあります。欠陥住宅とは「安全性・耐久性・居住性等に重大な瑕疵がある住宅全般」を指し、売買や賃貸住宅など居住用建物が主な対象です。これに対し、欠陥建築は住宅だけでなく非住宅の建物全般(商業ビルや公共施設など)を含む設計や施工上の重大な不備を広く示します。

-

欠陥住宅:住まいとして必要な性能・安全性が欠如している住宅

-

欠陥建築:設計や工事の誤りなど建物全体の大規模な不備

住居トラブルだけでなく、被害の範囲や責任追及の方法にも違いが出るため、相談時にはこの区別を意識するとスムーズです。

欠陥住宅とはの日本と海外(イギリス・フランス)の欠陥住宅事情比較

日本と海外では欠陥住宅の捉え方や対策制度に違いがあります。日本では住宅性能表示制度や独自の保証制度が特徴です。イギリスは「ビルディング・レギュレーションズ」として法令基準が明確化されており、違反時の罰則も厳格です。フランスでは住宅保証保険が強制的に付帯され、売主および施工者に強い責任が課されます。

| 項目 | 日本 | イギリス | フランス |

|---|---|---|---|

| 保証制度 | 10年保証 | 瑕疵責任明確・長期保証 | 強制的保険・10年保証 |

| 検査体制 | 民間+自治体 | 公的検査重視 | 強制検査+責任保険 |

| 実例報道 | ニュース多い | 公的機関発表が多い | 司法記録公表 |

このように国ごとの体制と法整備に違いがあり、消費者の権利保護への取り組み方も特徴的です。

欠陥住宅とはの住宅トラブルに役立つ公的データ・統計の紹介

住宅トラブルへの対策や相談方法を知る際、公的なデータは大変役立ちます。国土交通省や消費者庁は毎年、住宅相談件数や最大被害額、被害事例を集計し発表しています。例えば、住宅瑕疵保険法人の統計によれば、年間1,000件を超える欠陥住宅事例が報告されています。また、消費者センターでは住宅紛争の解決事例や未解決トラブルの類型データも閲覧可能です。

-

住宅相談窓口(国・自治体)は毎年データを公開

-

消費者庁・消費生活センターも無料相談を実施

-

住宅性能保証機構が定期的に最新統計を更新

これらの情報を活用し、客観的な視点から自身のトラブル解決や事前の予防に役立てましょう。

欠陥住宅関連の信頼できる情報ソースと用語解説【消費者センター/参考文献/関連用語】

欠陥住宅とはで役立つ公式機関・消費者相談窓口リスト

欠陥住宅のトラブルを抱えた際、信頼できる相談窓口や情報源を把握しておくことは重要です。被害や悩みを迅速かつ適切に解決するため、専門機関や相談窓口の活用が推奨されます。

| 窓口名 | 主な対応内容 | 利用方法 |

|---|---|---|

| 消費生活センター | 住宅トラブル、施工不良、契約問題の相談 | 各自治体の窓口・電話相談 |

| 住宅リフォーム・紛争処理支援センター | 住宅瑕疵や欠陥住宅の無料相談、専門家による解決支援 | 電話・Web・面談 |

| 日本弁護士連合会 | 欠陥住宅に関する法律相談、損害賠償や裁判の相談 | 法律相談窓口・事務所 |

| 国民生活センター | ハウスメーカー選びや苦情解決、住宅購入時のアドバイス | フリーダイヤル・Web |

公式機関を活用することで、損害賠償や裁判相談にもスムーズに対応できます。購入後10年や20年以上経過した際の責任期間や、精神的苦痛による賠償など幅広いサポートも可能です。トラブルを抱えた場合は早めに相談しましょう。

欠陥住宅とはの重要関連用語の丁寧な解説と理解を助ける参考文献の紹介

住宅に関するトラブルや知識を深めるには、基本用語の意味を理解し、信頼できる資料に目を通すことが不可欠です。

用語解説リスト

-

欠陥住宅:法令基準や契約内容を満たさず、構造や安全、性能に重大な不備がある住宅。英語では「defective house」や「housing defect」と表す。

-

施工不良:設計や工事が不適切で、住宅性能が基準を満たさないこと。補修ややり直しが発生する場合もある。

-

瑕疵担保責任:売主や施工会社が、見えない不具合(瑕疵)を一定期間保証する法律上の責任。10年、20年など保証期間が異なることがある。

-

損害賠償:欠陥による経済的損失や精神的苦痛に対し支払われる金銭。内容や額は事例により異なる。

知識を深める参考文献・チェックリスト

| 資料名 | 内容・特徴 |

|---|---|

| 『住宅トラブル110番』 | 欠陥住宅の実例や対策を解説 |

| 『マンガでわかる欠陥住宅』 | 事例をイラストでわかりやすく解説 |

| 住宅金融支援機構HP | 住宅保証や制度の公式解説 |

| 国土交通省 住宅局サイト | 法律・基準・トラブル事例 |

参考文献や公式HPで正しい情報を確認し、自身の住宅購入や相談時に役立てましょう。不明点は専門家や公的機関に早めに問い合わせることが安全の第一歩です。