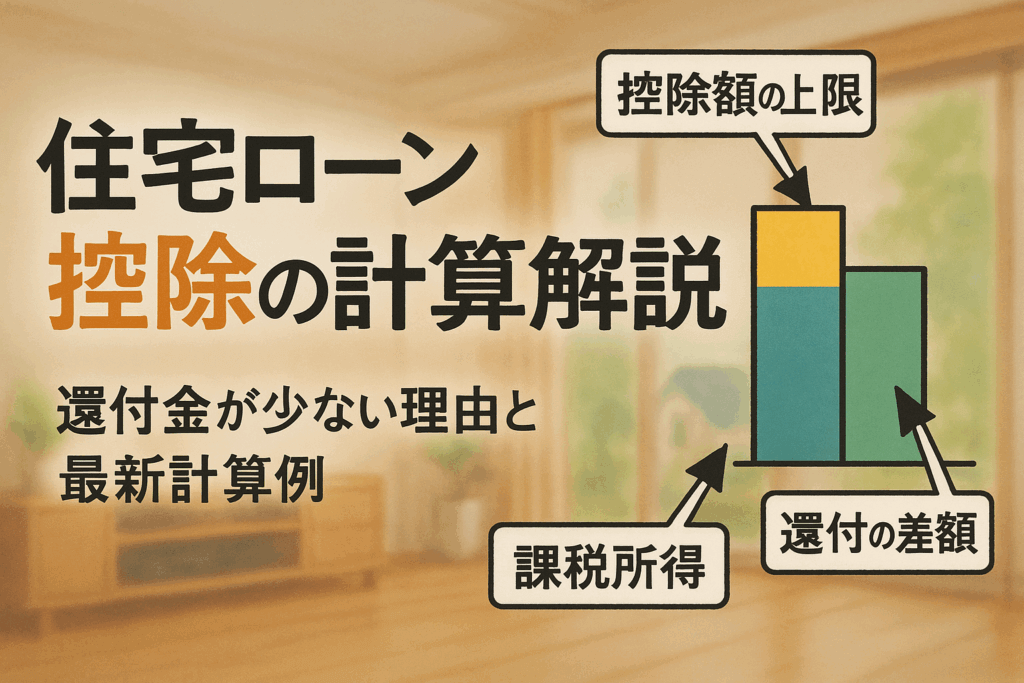

「住宅ローン控除の還付金が想定よりもずっと少ない…」そんな声が急増しています。たとえば、2025年現在の住宅ローン控除は【年末の借入残高×0.7%】と制度上は明確なのに、実際に戻ってくる還付金が【10万円未満】だったというケースも少なくありません。これは、控除額がご自身の所得税+住民税の負担額を上回ることができない――そんな「制度の壁」によるものです。

特に【所得税額が年間10万円以下】、あるいは借入残高が頭打ちになるケースでは、期待ほど還付されない事例が目立ちます。さらに、2022年以降に省エネ基準が強化された影響なども加わり、「想定より少なすぎる」と悩む人が急増しています。

「どうして自分だけこんなに少ないの?」と不安になった方も、ご安心ください。本記事では、2025年時点での最新制度とよくある要因、具体的なシミュレーション事例、公的データを踏まえた根拠まで【徹底解説】します。

あなたの疑問や不安に寄り添い、実際の数値と共に「なぜ少なくなるのか」「どう対応すればいいのか」が読み進めていくうちに自然と理解できます。損失につながる申告ミスや見落としも、ここでしっかり回避しましょう。

住宅ローン控除の還付金が少なすぎるとは?基本の仕組みと現状理解

住宅ローン控除の基本計算方法と還付金の構造詳細解説

住宅ローン控除による還付金は、年末の住宅ローン残高に特定の控除率を掛けて算出されます。現行制度ではこの控除率は0.7%となっています。例えば、年末残高が2,000万円の場合、還付対象額の計算式は「2,000万円×0.7%=14万円」となりますが、実際に還付されるのは納めた所得税および一部住民税の範囲内です。

還付金額の決定には所得額や源泉徴収税額が大きく関わります。年収、家族構成、その他控除の有無によって実際の還付額は大きく異なるため、「住宅ローン控除 還付金 計算 シュミレーション」などで事前に試算することが重要です。

年末のローン残高×0.7%の計算式の理論的背景

年末の住宅ローン残高に0.7%を掛ける理由は、国が住宅取得の負担軽減を目的として設定しているためです。しかし控除対象となる借入限度額が設けられており、たとえば新築住宅では上限4,000万円(一定の条件下では異なる場合あり)などと定められています。限度額を超えると、その超過部分は控除対象外です。

ポイント

- 控除額は「年末残高×0.7%」で計算

- 借入限度額の超過分は対象外

- 実際の還付金は所得税・住民税額に依存

所得税・住民税控除の上限が還付金に与える影響

住宅ローン控除で計算された控除額が全額還付されるわけではありません。最大の理由は、還付金の上限が「その年に納めた所得税と、一定額までの住民税」に限られるためです。そのため、「住宅ローン控除 源泉徴収税額以上」「住宅ローン控除 還付金 源泉徴収税額と同じ」といった悩みが多発しています。

住民税についても控除できる金額の上限が設定されています。次のテーブルで還付金計算の概要を整理します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 控除額 | 年末残高×0.7%(上限あり) |

| 還付上限 | 所得税+住民税の一部まで |

| 住民税控除上限 | 13.65万円(原則) |

このため、「期待より少ない」という声や「住宅ローン控除 還付金 2年目 少ない」「年収400万 戻る金額」など、個人の納税状況によって差が出ます。

近年の住宅ローン控除の制度変化と還付金減少の傾向

2024年やそれ以降、住宅ローン控除の還付金が少なくなったと感じる人が増加しています。その主な要因として、控除率の引き下げや借入限度額の変更、定額減税の導入などが挙げられます。近年特に注目されたのが「定額減税」との影響で、結果的に税金の控除枠が減り、「住宅ローン控除 還付金 少なすぎる 定額減税 意味 ない」と感じる方が多くなっています。

また、政策変更により年収や住宅の条件も控除対象外になるケースが多くなり、還付金の減少傾向が続いています。

住宅ローン控除の還付金が少なすぎると感じる人の割合と背景データ

実際に「住宅ローン控除 還付金 少なすぎる 知恵袋」や統計データからも、不満や疑問の声が多く上がっています。特に以下のような人が控除の恩恵を受けにくい傾向です。

- 年収が低く所得税・住民税の納税額自体が少ない

- 源泉徴収税額があまり発生しないケース

- 他の控除や定額減税による圧縮

- 住宅ローン借入額や残高が上限未満

背景調査によると、約3割前後の利用者が「思ったより還付金が少なかった」と回答しています。還付金確認方法としては、源泉徴収票による金額比較や、確定申告時の還付金情報が活用されています。事前に自動計算ツールや国税庁のシミュレーションで目安を知っておくことが、後悔しない賢い選択です。

住宅ローン控除で還付金が少なすぎる原因の多角的分析

所得税額が控除上限となる理由と仕組みの具体例

住宅ローン控除の還付金が思ったより少なく感じる最大の理由は、控除額が実際の所得税額を上限とする仕組みです。年末の住宅ローン残高に所定の控除率(通常は0.7%)をかけて控除額が計算されますが、この額は自己の所得税額を超えて戻ることはありません。たとえば、控除額が14万円でも、源泉徴収税額が10万円なら、還付されるのは10万円が上限です。表にすると以下のようになります。

| 控除額の例 | 所得税額 | 実際の還付金 |

|---|---|---|

| 140,000円 | 100,000円 | 100,000円 |

| 80,000円 | 100,000円 | 80,000円 |

この点が「住宅ローン控除の還付金=住宅ローン残高×0.7%」という単純計算にならない主な理由です。

住民税控除の定額減税の意味と還付金反映の仕組み

所得税から差し引ききれなかった控除額の一部は、翌年度の住民税からも控除されます。ここでも「定額減税」という考え方が適用されており、住民税の控除にも上限(9.75万円など)が定まっています。つまり、住民税から控除できる金額が制限されるため、所得が低い人や住宅ローン残高が多い人は残りが還付されないことがあります。実際の還付金の仕組みは以下の通りです。

| 控除対象額 | 所得税控除後の残額 | 住民税控除上限 | 住民税からの控除 |

|---|---|---|---|

| 150,000円 | 50,000円 | 97,500円 | 50,000円 |

この仕組みにより、控除枠の全てが現金還付になるわけではありません。

年末調整・確定申告で起こり得る申請漏れや計算ミス事例

住宅ローン控除の還付金が少ないと感じる背景には、申請手続きや計算時のミスも大きく影響します。よくあるミスや漏れは以下の通りです。

- 必要書類の不足や不備による控除額の減少

- 2年目以降の年末調整での記載ミス

- シミュレーション時の年収やローン残高の誤入力

- e-taxや確定申告アプリでのデータ未保存や送信ミス

これらのトラブルを防ぐには、申告時に案内される控除額と実際のローン残高、年収データの確認が重要です。

住宅ローン残高減少に伴う還付金減少のシミュレーション例

住宅ローン控除の還付金は、ローン返済が進み年末残高が減るごとに控除額も年々減少します。下記のシミュレーション例をご覧ください。

| 年度 | 年末残高 | 控除率 | 控除額(上限対象) |

|---|---|---|---|

| 1年目 | 3,000万円 | 0.7% | 210,000円 |

| 2年目 | 2,900万円 | 0.7% | 203,000円 |

| 5年目 | 2,500万円 | 0.7% | 175,000円 |

| 10年目 | 2,000万円 | 0.7% | 140,000円 |

実際の還付金はこの控除額と自分の所得税額や住民税額の範囲内となるため、「年ごとに控除も還付金も減る」のが一般的です。住宅ローン控除のシミュレーションや自動計算ツールを活用し、毎年の控除額変化に注意しましょう。

住宅ローン控除で還付金が少なすぎる場合の計算方法と2025年最新シミュレーション

年収・借入額別シミュレーション:還付金が「少なすぎる」場合の具体数値

住宅ローン控除の還付金が「少なすぎる」と感じる原因の多くは、所得税額や住民税控除の上限によるものです。下記のテーブルで年収・借入額ごとのシミュレーションを確認しましょう。

| 年収 | 借入額 | 控除対象額 | 実際の所得税 | 控除可能額 | 実際の還付金 |

|---|---|---|---|---|---|

| 400万円 | 3,000万円 | 2,000万円×0.7%=14万円 | 約5万円 | 14万円 | 5万円 |

| 600万円 | 3,500万円 | 3,000万円×0.7%=21万円 | 約9万円 | 21万円 | 9万円 |

| 800万円 | 4,500万円 | 4,000万円×0.7%=28万円 | 約16万円 | 28万円 | 16万円 |

還付金の上限は所得税額までとなるため、高額な住宅ローンでも年収が低い場合は還付金が少なくなります。住民税控除にも上限があるため、全額が戻るわけではありません。特に年収が400万円以下の場合、「住宅ローン控除 還付金 少なすぎる」という声が増えています。

省エネ住宅や長期優良住宅に適用される控除率引き上げの効果検証

2024年以降は、省エネ住宅や長期優良住宅で控除率や借入限度額が引き上げられています。下表で一般住宅との違いと、還付金額への影響を整理します。

| 住宅の種類 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額(年) |

|---|---|---|---|---|

| 一般住宅 | 3,000万円 | 0.7% | 13年 | 21万円 |

| 省エネ住宅等 | 4,000万円 | 0.7% | 13年 | 28万円 |

このように限度額が増えても、最終的な還付金は所得税額までとなるため、必ずしも控除枠を最大限に使えるとは限りません。実際には「借入額が多い」「省エネ住宅に該当」しても、年収次第で還付金が少なく抑えられることがあるので注意が必要です。

繰上返済のタイミングが還付金に及ぼす影響の具体分析

住宅ローンの繰上返済を行うと、年末時点のローン残高が減少し、それに応じて控除額も減少します。繰上返済直後から控除対象額が減るため、還付金も減少する点を下記リストで整理します。

- 繰上返済で残高減少→控除額減少

- 還付金が急激に少なくなりやすい

- 繰上返済のタイミングによっては、控除申請年に大きな影響

- 還付金シミュレーション時には必ず繰上返済計画を反映

繰上返済の予定がある方は、事前に還付金の見積もりを確認し、無理のない返済計画を立てることが重要です。

住宅ローン控除還付金の計算ソフト・ツールの活用法

正確な住宅ローン控除還付金の計算には、国税庁のシミュレーションツールや、金融機関提供の試算アプリが役立ちます。主な利用ポイントをリストでまとめました。

- 年収・借入額・控除期間・繰上返済情報を入力

- 自動で最新制度に対応した控除額と還付金を算出

- 住民税控除の上限や定額減税の影響も計算可能

- 複数パターンを比較して事前に納得感を持てる

特に2025年以降は、控除制度が頻繁に変更されるため、最新バージョンのツールで計算し直すことをおすすめします。自分に合った住宅ローン控除の活用法を、ぜひ事前に確認しましょう。

住宅ローン控除で還付金が少なすぎる時にできる対策と申告ポイント

他の控除や補助金と組み合わせて節税効果を高める方法

住宅ローン控除の還付金が少なすぎると感じる場合、他の節税策と組み合わせることで税負担を減らすことが可能です。主な方法は以下の通りです。

- ふるさと納税

- 医療費控除

- 配偶者控除・扶養控除

- 住宅取得等資金贈与の特例

- 自治体の住宅補助金

還付金が少ない理由には、所得税や住民税の課税所得額がそもそも低いことが挙げられます。そのため上記の控除と併用し課税所得を減らすことで、住宅ローン控除のメリットも最大限に活用しやすくなります。2024年や今後の申告時も、各種制度改正や定額減税の影響があるため、最新の情報を確認することが重要です。

控除申請時の注意点と間違いやすいポイントの詳細解説

住宅ローン控除の申請では以下の点に注意が必要です。

- 年末借入残高や返済状況の記載ミス

- 源泉徴収票の添付忘れ

- 借入限度額や住宅要件の誤認

- 控除可能な所得税・住民税額の計算ミス

還付金が8万円・3万円・7万円など想定以下になる主な原因は、年末借入残高や所得税額超過によるものです。特に「還付金が源泉徴収税額と同じ」「控除額が2年目になっても増えない」と悩む方は、申告書や計算内容の精査をおすすめします。間違いがあると還付金が少なく戻ることがあるため、国税庁のシュミレーションや自動計算ツールの活用も一案です。

年末調整・確定申告での還付金申請・再申告の正しい手順

正しい還付申告の流れを押さえることが大切です。

- 必要書類の準備

・源泉徴収票

・借入金の年末残高証明書

・登記事項証明書等 - 住宅ローン控除申告書の記載・提出

年末調整か確定申告で申請します。 - e-Taxの活用や郵送申告

どちらも申告状況の確認が可能です。 - 還付金の確認

スマホやマイナポータルを使えば、還付金の処理状況や振込日(例:2年目いつ振込まれるか等)の確認も簡単です。

誤って申告ミスがあった場合も、再申告や更正の請求を行えば修正可能です。還付金が振り込まれない場合の多くは不備や添付漏れなので、最初の申告時点で正確に行うことが重要となります。

専門家やFPに相談する前に確認すべきチェックリスト

住宅ローン控除や還付金の相談をする前に、自分でも確認しておくべきポイントがあります。

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 申告書類の記載内容確認 | 年末残高・控除額に間違いがないか |

| 源泉徴収票の入手 | 必ず最新のものを用意する |

| 控除対象となる住宅要件 | 新築・中古・増改築などの確認 |

| 所得税額・住民税額の確認 | 控除限度額と納税額が合っているか |

| 他の控除申請の有無 | 併用可能な他の控除や補助金確認 |

このような準備をしておくことで、ファイナンシャルプランナーや税理士へ相談する際もやりとりがスムーズになります。自分でもこれらの基本を理解しておくことで「住宅ローン控除の還付金が少なすぎる」という不安やトラブルの未然防止につながります。

住宅ローン控除の還付金の確認方法とトラブルシューティング

還付金の振込時期と確定申告後の還付金処理の流れ

住宅ローン控除の還付金は、一般的に確定申告の手続き完了から1~2か月ほどで指定の口座に振り込まれます。還付金の処理の主な流れは以下の通りです。

- 必要な書類を揃え確定申告書を作成

- 税務署へ提出またはe-Taxで電子申告

- 申告内容の審査・承認

- 承認後、自動的に所得税の還付金が振込

- 住民税の控除は翌年度以降に反映

確定申告書の提出時期、混雑状況や内容確認の有無によって振込までの期間が変動するため、なるべく早めに手続きを行うのが安心です。2024年以降、定額減税の影響で還付金額が例年と異なるケースもあるため、ご注意ください。

還付金が振り込まれない・遅延した場合の原因調査と対応策

還付金が予定よりも遅れている、または振り込まれない場合は、主に下記のような原因が考えられます。

- 確定申告書・添付書類の不備や記入漏れ

- 税務署による追加確認(問い合わせや書類再提出)

- 申告内容と源泉徴収票や住宅ローン残高証明書の不一致

- 振込先口座情報の誤り

- 申告混雑やシステムトラブル

対策としては、次の点をチェックしましょう。

- 税務署からの書類・メール連絡の有無

- 過去に提出した情報と最新の金融機関口座情報の一致

- 申告内容のコピーや控えで再確認

もし1か月以上経過しても還付金が入金されない場合は、申告した税務署に直接電話で問い合わせ、状況を確認してください。

e-Taxやスマホ確定申告による還付金確認の具体的操作方法

e-Taxや国税庁のスマホ申告を使うと、還付金の状況確認が簡単にできます。操作手順をまとめます。

| 操作ステップ | 内容 |

|---|---|

| マイナポータルへログイン | e-Tax ID・マイナンバーカードで認証 |

| 「手続き状況の確認」へ進む | 自分の申告案件を選択 |

| 還付金の振込予定日やステータス表示 | 「還付処理状況」タブでリアルタイム確認可能 |

ポイント

- パソコン・スマホのどちらにも対応

- 「還付金支払手続中」と表示なら約一週間後に振込

- 振込状況は随時更新されるため、定期的にチェック推奨

万一「還付内容の修正」など通知が出ている場合、修正指示には迅速に対応してください。

源泉徴収票の見方と控除額算出の基礎理解

源泉徴収票は、住宅ローン控除による還付金額を把握するうえで重要な書類です。以下のポイントでチェックしましょう。

- 支払金額・所得控除後の金額(年収や課税所得の基礎情報を確認)

- 源泉徴収税額(既に納めた所得税額を記載)

- 控除対象借入金の年末残高証明書と組み合わせ、還付額の計算が可能

還付金の計算方法(2024年基準)は以下の通りです。

- 控除限度額=年末ローン残高×0.7%(限度額あり)

- 所得税から優先控除、余った分のみ住民税控除

- 所得税額や控除額が少ない場合「住宅ローン控除 還付金が少なすぎる」と感じやすい

特に定額減税が適用された2024年以降は、これらの計算で還付金が少ないケースも発生しています。疑問点があれば、税務相談窓口で確認することをおすすめします。

住宅ローン控除で還付金が少なすぎると感じた時の相談先と活用術

税理士・FP・住宅ローンアドバイザーの相談内容とメリット

税理士やファイナンシャルプランナー(FP)、住宅ローンアドバイザーへ相談することで、税金や控除の計算が正確に理解でき、最新の制度変更にも対応したアドバイスを受けることができます。特に住宅ローン控除の還付金が少なすぎるという不安や疑問に対して、専門家から明確な根拠に基づいた回答が得られるのが大きなメリットです。

さらに、源泉徴収票や確定申告書をもとにあなたの年収や既納税額、定額減税制度の影響などを個別に分析し、少なくなった還付金の具体的な要因や改善策を提案してもらえます。細かな計算や最新制度の変更、各年の違いなども明確になるため、安心して対策を進められます。

相談時に準備しておくべき書類・データ一覧

スムーズな相談のためには、必要な書類や情報を事前に用意しましょう。以下が代表的な準備資料です。

| 書類・データ | 内容 |

|---|---|

| 源泉徴収票 | 年間の収入・税金・社会保険料の正確な情報 |

| 住宅ローンの返済予定表 | 借入金残高や返済スケジュールを把握 |

| 確定申告書(または控え) | 直近の住宅ローン控除申請時の情報 |

| 金融機関からの借入証明書 | 借入残高証明や融資条件の詳細 |

| 住民税課税証明書 | 住民税控除の適用状況が確認できる |

| 家計の年間収支表 | 年収や支出の全体像を理解するため |

これらに加えて、質問したい内容や過去に感じた疑問点をメモしておくと、より具体的なアドバイスを受けやすくなります。

無料相談サービスやオンラインツールの効果的な利用法

無料の税務相談窓口や自治体のファイナンシャルプランナー相談、住宅ローン関連のシミュレーションアプリ・計算ツールも積極的に活用しましょう。特に以下の点に注目して利用すると効果的です。

- 公式シミュレーションツール:国税庁や金融機関が提供する「住宅ローン控除 シュミレーション」を使うことで、控除額や還付金の概算が短時間で把握できます。

- オンライン相談サービス:チャットやWeb面談型の無料相談で、自分のケースに合わせた具体的な質問ができます。

- 知恵袋やQAサイトの活用:他の人が体験した「還付金少なすぎる」ケースの質問例や回答を参照し、自分の場合と比較することで、質問のヒントや専門家への相談内容が明確になります。

これらを組み合わせて使うことで、疑問点の整理や相談前の自己チェック、効果的なポイント確認ができ、よりスムーズな問題解決につながります。

相談後のフォローアップと再申告時の注意点

相談を終えた後は、聞いた内容やアドバイスを元に、確実に手続きを進めましょう。特に再申告を検討する場合や追加書類が必要な時は、正確な記入と期限の厳守が求められます。

- 聞き逃した点や追加質問は早めに確認

- 訂正申告や再提出が必要な場合は、すぐに準備を開始

- 住宅ローン控除の控除額変更や定額減税対応など、2024年以降の制度改正にも都度注意

- e-taxやスマホ申告の場合、還付金の振込時期や処理状況もマイページ等で定期的に確認

正しいフォローアップを行うことで、シミュレーションとのズレや記入漏れによる還付金の取りこぼしを防ぐことができます。必要に応じて再度専門家に相談し、最適な解決策につなげましょう。

住宅ローン控除の還付金が少なすぎる関連FAQを記事内で網羅的に解説

還付金が少ないのはなぜか、基本的な疑問を解消

住宅ローン控除の還付金が期待より少なく感じる理由には、実際の税金支払い額や住民税控除の上限、また定額減税など複数の要素が関係しています。たとえば、所得税や住民税からしか控除できず、納めた税金が控除可能額より少ないと、その分しか還付されません。とくに2024年以降は定額減税の影響もあり、控除される額が減ったことでネット上でも「還付金が少なすぎる」との声が増えています。還付金の計算方法や仕組みをしっかり把握することが納得への第一歩です。

所得600万円・400万円でいくら戻るのか実例で説明

年収ごとの還付金の目安を表でわかりやすくまとめます。住宅ローン控除の還付額は、年末のローン残高×0.7%が基準となりますが、納付済みの所得税・住民税からの控除が上限です。

| 年収 | 年末残高2,000万円 | 所得税・住民税額目安 | 還付金1年目目安 |

|---|---|---|---|

| 600万円 | 2,000万円×0.7%=14万円 | 約20万円 | 最大14万円 |

| 400万円 | 2,000万円×0.7%=14万円 | 約10万円 | 約10万円 |

ポイント

- 年収400万円の場合、控除枠が14万円でも納税額が10万円なら10万円が上限となります。

- 源泉徴収票の「源泉徴収税額」が確認の目安になります。

繰上返済や借り換えによる還付金への影響質問

住宅ローンの繰上返済を行うと、翌年以降の年末残高が減少するため、控除額も比例して減少します。また、借り換えを行う場合、新しいローンが住宅ローン控除の条件を満たしているかが重要です。控除適用外の借り換えだと、その分の還付金が期待より減ることになります。繰上返済や借り換えは将来の利息負担軽減には有効ですが、還付金だけに注目すると思わぬ減額となるケースがあるため、資金計画時に再度シミュレーションをおすすめします。

還付金が振り込まれない、2年目以降の還付減少の理由解説

還付金が振り込まれない主な原因は、確定申告の書類不備や申告忘れ、そもそも控除上限に達していない可能性があります。また2年目以降は会社の年末調整で控除されるため、あえて還付という形で現金振込が行われない場合もあります。

2年目以降の還付金が少なくなる理由として、ローン残高の減少や年ごとに所得税が変動することが挙げられます。

源泉徴収税額や定額減税との関係性に関する疑問対応

住宅ローン控除の上限は、「源泉徴収税額(年間で納めた所得税額)」までとなります。年末調整済みの明細を確認し、源泉徴収票の該当欄で上限額を把握できます。2024年には定額減税が実施され、所得税・住民税からまず減税される仕組みによって住宅ローン控除で還付される金額が減ります。このため「住宅ローン控除と定額減税を併用すると意味がない」と感じる人も出ています。控除額の確認はシミュレーションツールなどでも行えますので、年収や納税状況と合わせてしっかり確認しましょう。

2025年の住宅ローン控除で還付金が少なすぎる問題の総括と今後の見通し

住宅ローン控除制度の今後の展望と還付金の傾向予測

2025年以降の住宅ローン控除は税制改正により控除率や借入限度額が段階的に見直されています。近年、多くの利用者が「還付金が少なすぎる」と感じる要因として、控除率の低下や所得税額を超える控除ができない仕組みがあります。特に定額減税の導入により、一層控除額が減少する傾向が強まっています。また、住民税の控除にも上限が設けられているため、ローン残高が多くても十分な還付が受けられないケースが目立ちます。

下記は、控除の還付金額が決まるポイントを一覧にしたものです。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 控除率 | 年0.7%(新築・認定住宅など条件で異なる) |

| 借入限度額 | 一般住宅3,000万円、認定住宅5,000万円など |

| 住民税控除上限 | 最大97,500円/年 |

| 所得税額との関係 | 納付した所得税の範囲でのみ還付可能 |

今後は更なる税制見直しや物価上昇の影響を受ける可能性が高いため、最新動向に注意することが重要です。

最新情報のチェック方法と確実な節税対策のすすめ

制度変更や還付金の傾向を把握するためには、国税庁など公的機関のウェブサイトで最新情報を確認しましょう。また、住宅ローン控除の還付金は年収・借入額・家族構成によって大きく差が出ます。年間の控除額を把握するには、控除計算ツールやシミュレーションアプリを活用すると便利です。

節税対策の具体例として、以下の点を意識しましょう。

- 生命保険料控除や扶養控除など他の控除項目を把握し、控除額の上限管理を徹底する

- 年末調整や確定申告の際には、最新の税制と控除内容を確認する

- 借入金額や返済計画を定期的に見直し、控除を最大限活用

正確な情報収集と早めの対策が、還付金の減少を防ぐポイントとなります。

公的データや信頼性ある資料に基づく裏付け情報の提示

住宅ローン控除の計算や制度内容は、国税庁や地方自治体の公式発表、金融機関のガイドラインに基づき運用されています。たとえば、控除率・年数・限度額に関する最新データは下記のようにまとめられています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 控除対象年数 | 最大13年(新築等は条件有り) |

| 借入限度額 | 一般住宅:3,000万円、認定住宅等:5,000万円 |

| 控除率 | 年0.7%(2024年以降基準) |

詳細は各自治体や国税庁の公式資料を参照することで、最新かつ正確な情報を得ることができます。

利用者が安心して申請できるポイントのまとめ

住宅ローン控除で還付金が少なすぎると感じる場合でも、正確な手続と情報確認によって不安を軽減できます。具体的には、次のポイントを心掛けましょう。

- 年末調整では源泉徴収票の控除欄とローン残高証明書を必ず確認

- 還付金が予想より少ない場合は、控除限度や定額減税の影響を再チェック

- 申請時期や書類の不備に注意し、必要書類は事前に準備

- 申請手続きで不明点があれば、税務署や信頼できる専門家に相談

これらを意識することで、控除のメリットを最大限に受けることができ、安心して申請手続きが進められます。