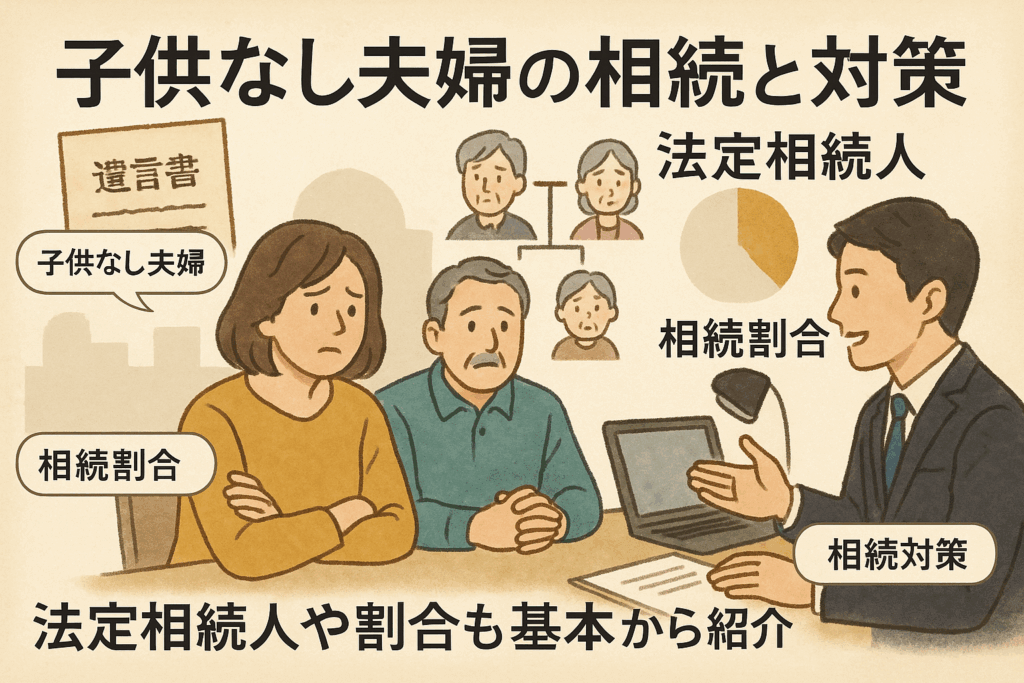

子供がいない夫婦の相続は、配偶者にすべての財産が渡ると誤解されがちですが、実は【民法第900条】で血族相続人(親、兄弟姉妹、甥姪など)にも権利が認められています。たとえば配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を取得するのが原則です。

「両親や兄弟ともあまり交流がないし、将来トラブルにならないか不安…」「兆円単位の相続トラブルが発生するニュースも多いけれど我が家は大丈夫?」そんな疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

実際、2024年の家裁統計(家庭裁判所の遺産分割調停申立件数)は1万5,000件を超え、その多くが血族相続人との協議難航によるものです。また、遺留分や代償金の制度を把握せずに手続きを始めてしまうと数百万円規模の損失リスクも抱えてしまいます。

本記事では、子供がいない夫婦の相続における法定相続人の決まり方や相続割合、想定しがちなトラブルの具体例とその回避法を、専門家監修のもとで徹底解説。最後まで読めば、安心して自分たちに最適な相続対策が選べるようになります。

子供がいない夫婦の相続に関する法定相続人の基本と制度解説

配偶者と血族相続人の法的順位と根拠

子供がいない夫婦の場合、残された配偶者が必ず相続人となります。しかし、相続財産を全て配偶者が受け取れるわけではありません。法定相続人としては、配偶者とともに血族である両親や兄弟姉妹、甥や姪も対象になることがあります。民法では相続順位が以下のように定められています。

- 配偶者は常に相続人

- 第1順位:子ども(いない場合は次順位へ)

- 第2順位:直系尊属(両親や祖父母など)

- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹もすでに他界していれば甥姪が代襲相続)

例えば、被相続人の両親が存命であれば、配偶者と両親が相続人となり、相続分は配偶者が2/3、両親が1/3を分け合います。両親等もいない場合は兄弟姉妹や甥姪が関与し、相続割合も異なります。

| 法定相続人 | 順位 | 相続分 |

|---|---|---|

| 配偶者+両親 | 第2順位 | 配偶者2/3, 両親1/3 |

| 配偶者+兄弟姉妹(甥姪) | 第3順位 | 配偶者3/4, 兄弟姉妹1/4 |

誤解されがちですが、配偶者が全財産を自動的に相続できるわけではないため、注意が必要です。兄弟姉妹や甥姪の場合も、遺産分割協議が必要となります。

法定相続人がいない場合の特別縁故者制度とその適用基準

法定相続人が誰もいない場合、財産は最終的に国庫へ帰属します。ただし、生前に被相続人の介護や世話をした方など、特別な関係があった場合は「特別縁故者」として請求できる制度があります。特殊な事例ですが、申立てには裁判所の認定が必要です。

特別縁故者に認められる例は以下の通りです。

-

遺言による指定がない親しい知人や内縁の配偶者

-

永年同居していた家族同然の親族以外の方

-

被相続人の看護や療養に尽力した方

申請手続きは家庭裁判所で行い、財産分与の可否や配分は裁判所が判断します。法定相続人がおらず、子供がいない夫婦で配偶者もすでになくなっている場合などに、この特別制度が活用されます。

養子縁組が相続関係に及ぼす影響

養子縁組は、相続人の範囲や順位、財産分配に大きく影響します。子供がいない夫婦の場合、成人養子縁組を利用することで相続人を新たに設定することができます。この制度を活用すれば、相続権のある親族がいないケースでも、信頼する人に財産を遺すことが可能です。

養子を迎えた場合の主なメリットは次のとおりです。

-

養子は実子と同じ法定相続人となり、相続順位も第1順位

-

養子がいるときは両親や兄弟姉妹には相続権が発生しなくなる

-

遺言書で養子の相続分を指定しやすい

| ケース | 養子の有無 | 相続順位・権利 |

|---|---|---|

| 養子なし | 子供なし | 両親または兄弟姉妹、甥姪が相続人 |

| 養子あり | 子供あり | 配偶者と養子が相続人、配分は1/2ずつ |

この制度を適切に活用することで、遺留分対策や意思に即した財産承継が可能となります。養子縁組には法律上の手続きや制約があるため、専門家への相談が推奨されます。

子供がいない夫婦で相続割合と具体的計算方法

子供がいない夫婦の場合、相続人は主に配偶者と被相続人の親、または兄弟姉妹やその子(甥姪)となります。このときの相続割合や手続きは民法の規定に基づき、組み合わせごとに異なります。相続税や遺留分にも注意が必要です。家や預金など、財産の種類によっても分割方法に違いが出るため、以下で具体的な計算例や注意点を詳しく解説します。

配偶者と親が相続人の場合の割合計算例

子供がいない場合、配偶者と被相続人の親が法定相続人となります。このケースでは配偶者が3分の2、親が3分の1を取得します。もし両親とも生存していれば、その3分の1をさらに等分します。親がすでに亡くなっている場合は、存命の親が全体の3分の1を受け取ります。

| 法定相続人 | 割合 |

|---|---|

| 配偶者 | 2/3 |

| 父母(両者健在) | 1/6ずつ |

| 父母1名のみ健在 | 1/3 |

この割合は家や土地、不動産や現金など全財産に対して適用されます。実際の分割では遺言書の有無や生前贈与の状況にも注意する必要があります。また、配偶者の居住権や税務上の配偶者控除もここで確認しましょう。

兄弟姉妹や甥姪が相続人となるケースと分割比率

親がすでに他界している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。この場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1と法律で決まっています。兄弟姉妹の中で既に亡くなっている人がいる場合、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。分割比率は人数で均等割となります。

| 法定相続人 | 割合 |

|---|---|

| 配偶者 | 3/4 |

| 兄弟姉妹 | 1/4 |

| 甥姪(代襲) | 該当者がいれば、兄弟姉妹の人数に応じて分割 |

ポイント

-

配偶者が死亡していた場合は兄弟姉妹(または甥姪)が法定相続分を取得

-

異母兄弟姉妹の場合も含みます

-

特別な事情がない限り、全員が平等に分けることになります

兄弟姉妹が高齢の場合や関係が疎遠な場合、遺産分割協議が難航することも多く、早めの準備や専門家への相談が重要です。

遺留分の計算と請求権の影響範囲

遺留分とは、一定の相続人が法律上必ず受け取ることができる最低限の取り分です。被相続人がすべての財産を誰か一人に遺贈した場合でも、この遺留分請求により本来の分け前を主張することが可能です。子供がいない夫婦の場合、遺留分を持つのは配偶者と直系尊属(親)のみです。兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません。

| 相続人の種別 | 遺留分の有無 | 権利割合 |

|---|---|---|

| 配偶者 | あり | 法定相続分の1/2 |

| 親 | あり | 法定相続分の1/2 |

| 兄弟姉妹・甥姪 | なし | なし |

注意点として、遺言書で配分を指定しても遺留分侵害額請求が可能な範囲を超えてはいけません。たとえば全財産を配偶者に遺贈するとしても、親が生存していれば遺留分の主張に備えて分割案を考えておくと安心です。遺留分請求は法定期限内に手続きが必要なため、内容やスケジュールは事前に把握しておきましょう。

子供がいない夫婦で相続で起こりうるトラブルと回避策

血族相続人間の関係悪化と協議難航のケース

子供がいない夫婦の相続では、配偶者のほかに被相続人の親や兄弟、甥姪が血族相続人となる場合が多く見受けられます。血族相続人が複数いれば遺産分割協議が必要ですが、関係が希薄な親戚や姉妹、兄弟との協議が難航しやすいのが実情です。配偶者が全財産を相続できるとは限らず、相続分の主張や遺留分請求が発生すると、感情的対立が表面化しやすくなります。

下記のような関係悪化パターンが代表的です。

-

被相続人の兄弟や甥姪が相続分を強く主張する

-

代償金や不動産分割で金銭的な視点の争いが生じやすい

-

配偶者の今後の生活や自宅継続に支障が出る

血族相続人も含めた相続協議には、早期に専門家へ相談することが円滑な解決のカギとなります。

不動産の共有や代償金支払いがもたらす問題点

子供がいない夫婦で相続が発生すると、配偶者と血族相続人が不動産を共同で相続する「共有」や、現金・不動産の分配調整のために「代償金」の支払いが必要になるケースがよく見られます。特に、実家や自宅の名義が共有になると、将来の売却や利用で意思統一が困難となり、スムーズな財産活用が妨げられがちです。

主な問題点は次のとおりです。

| 問題点 | 内容 |

|---|---|

| 共有名義のリスク | 自宅売却・賃貸など活用時に協力が不可欠、決定に長期間を要する場合がある |

| 代償金の準備が難しい | 現金での一括清算ができず不動産を手放さざるを得ないケースが発生 |

| 維持管理トラブル | 共有者間で固定資産税や修繕費の負担割合が決まらず、紛争が長期化することも |

資産の分割や管理で不利益が生じないよう、事前に配慮した遺産配分設計が不可欠です。

生前対策としての遺言書作成と贈与の有効活用

スムーズな相続とトラブル回避には、遺言書の作成が非常に有効です。特に子供がいない場合、配偶者の生活を守るためにも、法定相続人の範囲や遺留分を考慮した明確な遺言が重要です。また生前贈与を取り入れることで、相続発生後の財産分割や相続税対策にもつなげることができます。

有効な生前対策を以下にまとめます。

-

自筆証書遺言の作成:法的ルールを満たした自署で、配偶者に必要な財産を明記

-

公正証書遺言の活用:公証人立会いのもと遺言内容を証明し、紛争リスクを軽減

-

生前贈与による資産移転:贈与税も確認し、現金や不動産などをあらかじめ移転しておく

これらの対策で、配偶者の住まいや生活資金を確保しつつ、親族間の関係悪化防止や円滑な相続を実現できます。信頼できる司法書士や税理士への早期相談が失敗しないための一歩となります。

子供がいない夫婦に専用の遺言書作成と生前対策の実践ガイド

公正証書遺言と自筆証書遺言の選び方と注意点

子供がいない夫婦の場合、遺産の相続先は親や兄弟姉妹、甥・姪などへ広がるため、遺産分割を円滑に進めるためには遺言書の作成が必須です。遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言があり、それぞれ下記のような特徴と注意点があります。

| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |

|---|---|---|

| 作成方法 | 公証人が作成 | 自分で手書き |

| 保管 | 公証役場で厳重管理 | 自宅保管も可能 |

| 検認 | 不要 | 必要 |

| 無効リスク | 低い | 書式不備で無効の恐れ |

公正証書遺言は法的安全性が高く、後のトラブルを防ぐ有力な手段となります。相続割合や遺留分、兄弟姉妹への相続規定など、法律の専門知識が必要な場合は専門家への相談もおすすめです。

予備的遺言書の作成意義と有効活用のポイント

予備的遺言書は、主要な相続人が先に亡くなった場合を想定し、次に相続する人を指定するものです。子供がいない夫婦では、例えば「妻に全財産を相続させ、妻も亡くなった場合は甥に全財産を」と指定できます。

この対策により、

-

配偶者の死後に遺産の行方が不明確になる事態を防げる

-

家族間で予期しないトラブルや無用な争いを減らせる

-

遺産管理や相続税の負担軽減にもつながる

予備的遺言書は法的に有効ですが、記載方法や内容に不備のないようにしましょう。自筆証書で作成する場合は、日付や署名、押印など形式を守ることが大切です。

生命保険の受取人指定と生前贈与のタイミング管理

子供がいない夫婦が財産を確実に配偶者や特定の親族に残すためには、生命保険の活用も有効です。生命保険金は受取人の指定でスムーズに受け渡しが可能となり、遺産分割協議を避けられるメリットがあります。

生前贈与を活用する際は以下の点に注意しましょう。

-

年110万円までは贈与税が非課税

-

3年以内の贈与分は相続財産に加算される

-

家や土地など高額財産は贈与税・相続税に注意

適切な贈与・保険活用によって相続発生後の負担や相続税額の増加を防ぐ効果が期待できます。専門家へ相談しながら制度を上手に取り入れてください。

子供がいない夫婦で配偶者が先亡した場合や両者同時死亡時の相続手続きの留意点

夫婦双方が亡くなった場合の遺産分割と相続先の判定

子供がいない夫婦が同時に亡くなった場合や、どちらが先に亡くなったか不明な場合は、それぞれの遺産が分けて相続されます。この場合、遺言書がない場合は民法上の法定相続人に従うことになります。配偶者の死後、直系尊属(両親など)が健在であればその人物が、両親も亡くなっている場合は兄弟姉妹、さらに死亡している場合は甥や姪が相続人となるケースが多いです。

相続のパターンと順位は以下のテーブルで整理できます。

| 被相続人の親族状況 | 相続人の順位 | 主な相続人 |

|---|---|---|

| 両親が健在 | 第2順位 | 配偶者と両親 |

| 両親とも故人 | 第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 |

| 兄弟姉妹も故人 | 第4順位 | 甥や姪 |

| 全ていない | なし | 国庫へ帰属 |

このように、法定相続順位に沿い、特に兄弟や甥姪が相続人となることが多くなります。老人世帯など子供のいない夫婦が増加傾向にあり、相続手続きが複雑化しやすい点にも注意が必要です。

先に亡くなった配偶者の遺産管理・承継手続きの実務

先に配偶者が亡くなった場合、遺産は主に残された配偶者と法律で決まっている順位の親族に引き継がれます。子供がいない場合、次に順位が高いのは直系尊属ですが、両親などがすでに他界していると兄弟姉妹や甥・姪が相続人となります。この段階で遺言書が用意されていれば意向に沿った分割も可能ですが、なければ法定割合で分割します。

遺産分割では以下のポイントが実務上重要です。

-

相続人調査:戸籍謄本や除籍謄本などを通じて適切な相続人を調べる

-

財産目録の作成:不動産や預貯金、株式など全財産をリストアップ

-

遺産分割協議:相続人全員で協議し合意書を作成

-

相続税の申告・納付:期限までに申告手続きを行い控除や特例もチェック

特に遺留分に関する配慮が必要です。兄弟姉妹には遺留分はありませんが、親や祖父母が相続人となる場合は遺留分請求が発生する可能性があります。

また、不動産の名義書換や金融機関の手続き、相続税申告など専門的な書類や手続きが多いため、税理士や司法書士などの専門家に早めに相談することが円滑な相続を進めるコツです。兄弟や姪甥など相続人が複数に分かれるケースでは、相続分や承継財産の割合について十分な話し合いと専門的サポートが求められます。

子供がいない夫婦に関わる相続税の基礎知識と申告の実務

子供がいない夫婦の相続では、配偶者と被相続人の親や兄弟姉妹、甥姪などが相続人となることがあります。相続ランキングや法定相続分が複雑になるため、早めの理解と対策が重要です。不動産や金融資産の評価方法、相続税の申告期限、手続きの流れを正しく把握し、適切に進めることで不要なトラブルや税負担を避けることができます。専門家との連携や生前贈与の活用によって、円満な相続につなげましょう。

相続税配偶者控除の条件と活用例

相続税配偶者控除は、配偶者が取得した財産のうち1億6千万円または法定相続分までの金額が非課税となる制度です。子供がいない場合、配偶者と親や兄弟姉妹との間で相続が発生しますが、配偶者控除を適用すれば配偶者の税負担が大幅に軽減されます。

主なポイントは以下の通りです。

-

婚姻の事実が戸籍で証明できること

-

実際に財産を取得していること

-

期限内の申告がされていること

配偶者控除の活用例として、不動産や金銭を分割したうえで配偶者に集中させる方法があります。遺言書や遺産分割協議の段階から専門家に相談し、最適な配分を設計するとスムーズです。

不動産・土地の相続評価と節税テクニック

不動産を含む相続財産の評価額は相続税を決定する重要なポイントです。不動産の場合、路線価や固定資産税評価額を使って算出されますが、土地や建物の利用状況によって評価額が大きく変動します。

不動産相続の節税ポイント

-

小規模宅地等の特例:自宅土地の評価額を80%減額できることがあります。

-

共有名義による分割:複数人で共有すれば個別の相続税負担軽減につながります。

-

生前贈与との組み合わせ:毎年の基礎控除枠を上手く活用することで相続財産を圧縮できます。

下表は子供なし夫婦が主に利用する不動産評価方法一覧です。

| 評価方法 | 特徴 | 該当ケース |

|---|---|---|

| 路線価 | 公示時価に近い評価となりやすい | 都市部の宅地 |

| 固定資産税評価額 | 実勢価格より低めになることが多い | 地方の住宅用地 |

| 小規模宅地等評価減 | 最大80%カット | 配偶者が自宅を相続した場合 |

相続人の状況や夫婦の生前設計に応じて柔軟に選びましょう。

相続税申告の期限管理と専門家活用のタイミング

相続税申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると加算税や延滞税が課せられるため注意が必要です。

実務で失敗しないためのチェックポイント

- 必要書類の早期収集を徹底する

- 名義変更や評価資料の手続きを確実に進める

- 配偶者以外の親・兄弟・甥姪も相続人になる場合は早めに連絡・協議する

- 難解な財産評価や遺産分割協議がある場合は速やかに税理士等専門家に依頼

税理士などの専門家に相談するタイミングとしては、相続財産が複雑な場合や複数の相続人がいる場合、また配偶者控除や小規模宅地等の特例をフル活用したい時が最適です。専門家のサポートで正確な申告と節税効果を得ることができます。

子供がいない夫婦で知っておくべき相続のよくある質問一覧

夫婦間の遺産分割でよくある疑問と法律的見解

子供がいない夫婦の一方が亡くなった場合、「配偶者がすべての財産を相続できるのか」「兄弟や親は関与するのか」という疑問が多く寄せられます。法律上、配偶者は常に相続人ですが、子供がいない場合は被相続人の親や兄弟姉妹、場合により甥姪も相続人になり得ます。以下の表で相続人の優先順位を整理します。

| 優先順位 | 相続人 | 相続割合(例) |

|---|---|---|

| 1 | 配偶者+親 | 配偶者2/3、親1/3 |

| 2 | 配偶者+兄弟 | 配偶者3/4、兄弟1/4 |

配偶者のみで全てを受け継ぐことは稀で、遺言書の作成が重要です。特に自宅や預貯金が兄弟姉妹へ分割されるのを望まない場合、早めの対策が求められます。

配偶者以外の法定相続人に関する不明点解消

親がすでに他界している場合、次の順位で被相続人の兄弟姉妹や、その代襲者である甥姪が相続人になります。血族相続人の範囲や割合について混乱が生じやすいため、以下を参考にしてください。

-

被相続人の親がいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人

-

兄弟姉妹がいない場合は、その子である甥や姪が代襲相続

-

分割割合は法定相続分に準じて分配されます

血縁関係者との関係が薄い場合ほど、遺言書の明記が重要です。未対策の場合、想定外の第三者に財産が分割される恐れがあります。

相続税申告や遺言書に関するよくある誤解・疑問

子供がいない夫婦の相続では「相続税が高くなるのでは」「遺言書がないと大変になるのか」などの誤解が目立ちます。実際は配偶者には大幅な相続税の配偶者控除が適用されるため、一定額までは納税の必要がありません。主なポイントは下記の通りです。

-

配偶者控除:法定相続分または1億6,000万円まで非課税

-

遺言書がある場合は分割協議不要でスムーズ

-

遺言書がない場合は相続人全員の同意が必要

税額の計算や有効な遺言書の作成は、専門家への相談がリスク低減につながります。

生前対策に関する疑問解決例

「自分の死後、配偶者が安心して生活できるようにしたい」「相続トラブルを未然に防ぐには?」という生前対策の声が増えています。効果的な生前対策方法をリストでご紹介します。

-

遺言書の作成:遺産分割の明確化

-

贈与や生前贈与活用:税制メリットを生かす

-

養子縁組:相続人を増やすことで対立回避

-

不動産や預貯金の名義調整:手続き簡易化

途中で状況が変わった場合は、定期的な見直しも欠かせません。

相続手続きの具体的な書類準備と注意点

相続発生後の手続きには必要な書類が多く、期日を守ることも重要です。基本的な書類一覧をまとめます。

| 書類名 | 主な入手先 |

|---|---|

| 戸籍謄本一式 | 市区町村役場 |

| 相続関係説明図 | 自作・専門家 |

| 不動産登記簿謄本 | 法務局 |

| 遺言書(ある場合) | 自宅・公証役場 |

| 銀行口座情報 | 各金融機関 |

注意点は、遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必須であること、相続税の申告期限(原則4か月・10か月)を守ることです。葬儀直後から手続きは始まるため、早めの準備が無難です。