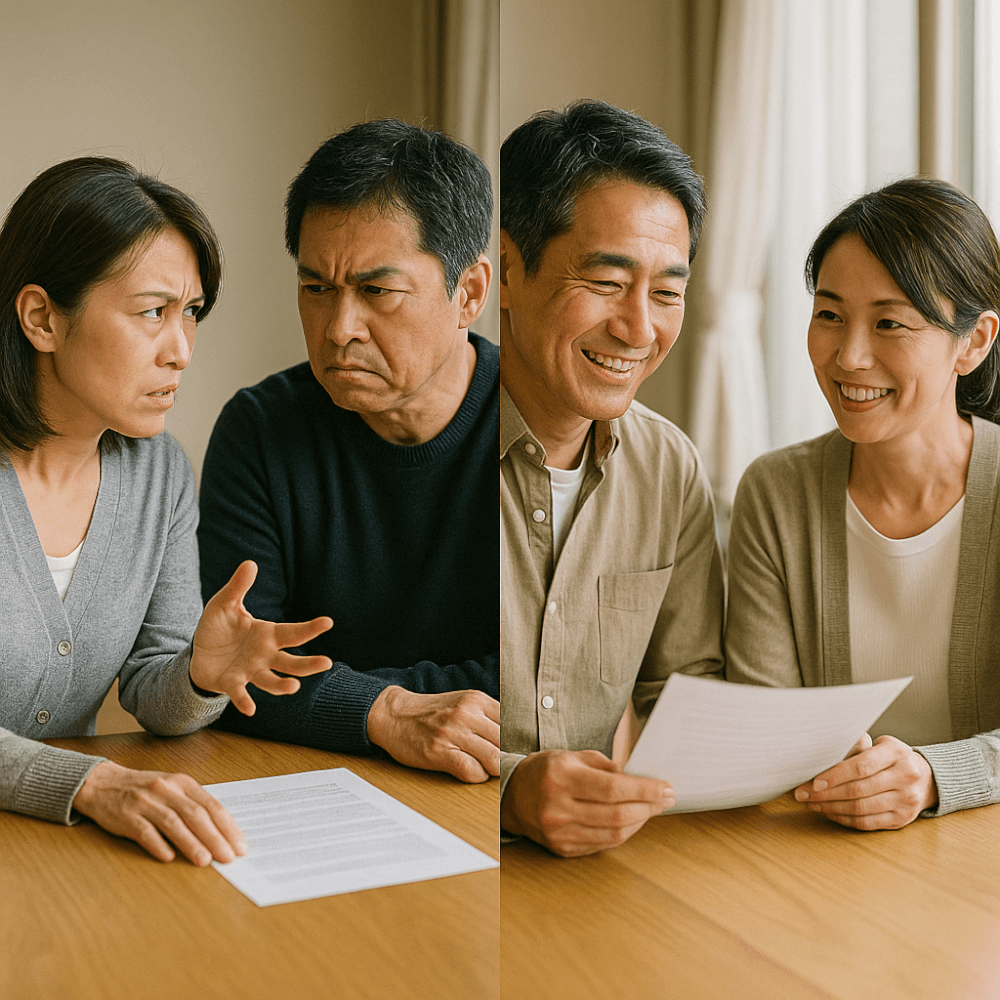

「親族で遺産相続の話題が出た途端、空気が一変した——そんな経験はありませんか?実際、全国の家庭裁判所で取り扱われる遺産分割事件は【毎年1万件以上】に上ります。仲が良かった兄弟が絶縁し、親族間で数年以上も調停や裁判が続くケースは珍しくありません。一方で、円満にトラブルを回避した家族も確かに存在します。

相続問題は「うちは平気」と思っていた家庭ほど、思わぬ形で深刻な対立に発展しがちです。特に遺産が不動産や実家のみの場合、全体の約4割で揉めている現実が各種調査で明らかになっています。”なぜ似たような家族でも、揉める人と揉めない人がはっきり分かれるのか?”と不安になる方も多いでしょう。

このページでは、相続トラブルの典型的な事例や最新の統計データをもとに、「揉める人と揉めない人の決定的な違い」を徹底解説。生前からの準備や家族会議、信頼関係の築き方まで、実際に効果のあった具体策や専門家が勧めるポイントも詳しくご紹介します。

「親族でもめたくない」「安心して次世代に財産を残したい」——そう感じている方ほど、今押さえておきたい内容ばかりです。次章から“家庭の未来を左右する分かれ道”を見極めるためのポイントを、わかりやすく掘り下げていきます。」

遺産相続で揉める人と揉めない人の差とは何か?本質的な理解

相続は、多くの家庭で避けて通れない人生の一大イベントです。しかし、遺産相続をめぐるトラブルが発生しやすい一方で、円満に終わるケースも存在します。この違いの根底には、家族内の信頼関係や事前の準備、そして感情のコントロール力が深く関係しています。特に弟妹との絶縁や、親族との主張の対立などを招くケースは後を絶ちません。以下で、差の本質を具体的に解説します。

遺産相続で揉める典型的な事例とトラブルの深刻度

実際によく見られるのは、兄弟間で遺産の分配を巡る争いです。不動産や現金を巡る「財産を独り占めした人の末路」に関する事例や、遺留分を主張した兄弟との絶縁、さらには裁判に発展したケースも少なくありません。「相続で揉める家族の特徴」は、主に会話不足や資産の不透明さ、過去の感情的な確執が背景にあります。遺産相続が原因による親族との断絶は、心理的なダメージだけではなく、将来的に相続人全員の生活や関係にも大きな影響を及ぼします。

下のテーブルは、典型事例と発生しやすいトラブルの深刻度を整理したものです。

| 典型事例 | 発生要因 | 主なトラブル | 社会的・家庭的影響 |

|---|---|---|---|

| 兄弟間の分割争い | 遺言書がない/生前の話し合い不足 | 感情的対立・絶縁 | 家族関係破綻・絶縁、法的コスト |

| 実家不動産を巡る争い | 不動産1件しかない、現金化難 | 分割困難 | 財産売却/共有化で感情摩擦 |

| 独り占め主張 | 一部相続人による主導・主張 | 遺留分請求 | 調停・裁判・家族関係の長期悪化 |

| 過去の介護貢献争い | 生前の寄与分や介護貢献の不満 | 配分不公平 | 生前の不満噴出・紛争の激化 |

裁判に至るケースとその社会的影響

遺産相続トラブルが調停や裁判に発展すると、多大な時間と費用、そして精神的負担が生じます。調停は年単位で長引くことが多く、弁護士費用・裁判所の手数料も無視できません。さらに、裁判による判決で納得できない場合や、裁判後もわだかまりが残ることで、親族間の絶縁や疎遠化につながるリスクが高まります。社会的にも、「遺産相続うんざり」といった声や体験談が多く寄せられ、家族の絆が失われる例も少なくありません。

遺産相続で揉めない人の共通する特徴と行動様式

揉めない相続を実現している家族には、いくつかの共通点があります。ポイントは以下の通りです。

- 早期に家族会議を開く

- 遺言書や信託の早期作成と公開

- 相続人全員が協力し合意形成を重視する

- 透明性を持った情報共有を怠らない

- 感情的な対立を避け、冷静に意見を交わす

生前からオープンな姿勢で話し合いの場を作ることが重要です。また、全員参加で合意を図ることにより、分配案への納得度が高まります。「相続揉めないコツ」としては、定期的に資産状況を確認し合うことや、外部専門家のアドバイスを取り入れることも有効です。

下記のリストは揉めない人や家族が実践している代表的な行動です。

- 資産内容と負債の一覧を相続人全員に共有

- 早い段階で遺言書/信託を公正証書で作成

- 立場や意見の異なる人も含めて何度も話し合う

- 外部の弁護士・行政書士など専門家へ相談

信頼関係の構築と感情コントロールの実践例

信頼関係の構築には、日ごろのコミュニケーションや誤解を恐れずに想いを伝え合う姿勢が不可欠です。揉めないケースでは、親族同士が感情的ではなく事実ベースで対話を心がけ、誤解や怒りが生まれそうな場面でも冷静にプロセスを踏んでいます。また、公平性や透明性を優先し、不明点があれば専門家に確認する姿勢がとられています。

【具体的な実践例】

- 全員で決まった内容を議事録にまとめて残す

- 忙しい時期でも必ず顔を合わせて会議を持つ

- 対立が起きそうな場合は第三者(弁護士など)を調整役に加える

- 感情が高ぶった際も一定のクールダウン時間を必ず設ける

こうした小さな積み重ねが、信頼関係を担保し、突然の相続発生時にも家族が協力できる土台となっています。

相続争いの発生を左右する家族関係と心理的要因の詳細分析

親族間の信頼欠如がもたらす相続トラブルのメカニズム

相続トラブルが起こりやすい家庭の背景には、親族間の信頼欠如があります。特に兄弟姉妹の間で昔から関係が希薄だった場合や、長期間疎遠だった親族がいる場合、意思の疎通が難しくなりがちです。以下のような家族構成はリスクが高くなります。

| 要因 | 状況 | リスク内容 |

|---|---|---|

| 兄弟姉妹の不仲 | 幼少期からの対立や絶縁経験 | 分割協議で冷静に話し合えず対立しやすい |

| 隠し子・認知されていない子の存在 | 遺産分割時に突如出現 | 法的に平等な権利を主張し混乱を招く |

| 相続人の所在不明 | 失踪・海外移住など | 合意形成まで時間と労力がかかる |

これらのケースでは、合意形成の過程で「遺産相続で揉める人と揉めない人の差」が明確になります。親族間の信頼や連絡体制がしっかり整っている家庭ではトラブルが発生しにくい傾向が見られます。

介護や生前贈与が争いを激化させる要因とその現状

相続を巡る争いは、被相続人の生前の介護や贈与実績に端を発することが多く見られます。介護を担った家族が「その分を考慮してほしい」と主張したり、生前贈与が一部の相続人だけに行われると不公平感が増し、もめる要因となります。

| 争いの主な要因 | 実例 |

|---|---|

| 生前の介護負担 | 主に長男や次男などが親の介護を担い、「寄与分」を主張し紛争に発展 |

| 生前贈与が不透明 | 一部の家族だけが現金や不動産贈与を受けていたことが後々発覚し深刻な対立に |

| 被相続人と離れて暮らす家族 | 情報不足から遺言内容や贈与経緯が分からず不信感が生まれる |

トラブルの発生を抑えるには、介護や贈与の経緯を明文化し、全員が納得できる記録を残すことが重要です。なかでも「遺言書」や「信託」などの制度を活用することで、争いを最小限に抑えることが期待できます。

被相続人の性格や財産管理方法が与える影響

被相続人自身の性格や財産の管理手法も相続争いに影響を及ぼします。財産を一部の相続人に一括管理させたり、事業承継をめぐる優遇措置を明確にしなかったりすると、他の相続人の不満が高まりやすくなります。

| 影響する要素 | 具体例 |

|---|---|

| 特定の子への財産集中 | 長男などが事業の所有権や不動産の管理を独占し対立が生じる |

| 財産の現金・不動産の偏り | 不動産中心だと分割が難しく、現金が少ないと不公平感が残りやすい |

| 被相続人の意思表示が曖昧 | 遺言書がない場合や内容が不明確な場合、親族間の解釈の違いで混乱する |

こうした事態を防ぐためには、被相続人が生前から財産管理をオープンにし、明確な意思表示を行うこと、さらに第三者を交え相続対策を進める姿勢が求められます。適切な対策により、家族間の信頼関係を高め、「揉めない相続」を実現する素地が整います。

実効性ある遺産相続トラブル回避策:生前準備から対話術まで

トラブル予防に効果的な遺言書の作成ポイント

遺産相続トラブルを未然に防ぐには、遺言書の正しい作成が重要です。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言など複数の種類があり、それぞれ内容や有効性に違いがあります。中でも公正証書遺言は、専門家のチェックを受けるため法律的な不備や無効リスクを抑えられるのが特徴です。

遺言書作成で重要なのは「公平性」と「明確さ」です。相続人間で財産配分の根拠をしっかり説明することで、疑念や不満を生じさせにくくなります。加えて、認知症発症などのリスクも考慮し、早めの作成がおすすめです。下記ポイントをチェックしましょう。

| 遺言書の種類 | 法的有効性 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | △ | 手軽に作成できる | 方式不備だと無効になる |

| 公正証書遺言 | ◎ | 法的確実性が高い・原本が公証役場に残る | 費用がかかる |

| 秘密証書遺言 | △〜○ | 内容を秘密にできる | 内容の不備に注意 |

不動産や事業承継など分割が複雑な場合、専門家のアドバイスでトラブルの芽を事前に摘むことが効果的です。

家族信託と成年後見制度の活用メリットと留意点

家族信託や成年後見制度は高齢者の認知症対策や柔軟な財産管理策として注目されています。家族信託は信頼できる家族へ財産管理を委託し、生前の希望通りに財産を活用できるのが特徴です。柔軟な設計が可能な一方、受益者・委託者・受託者それぞれの役割を明確にする必要があります。

一方、成年後見制度は判断力の低下時に裁判所が選定した後見人が財産管理を担う仕組みです。家族以外の専門職後見人が選任されるケースもあるため事前に家族で制度内容の確認と合意が不可欠です。

| 制度名 | 主なメリット | 主な留意点 |

|---|---|---|

| 家族信託 | 柔軟な財産管理・認知症対策 | 信頼関係と契約内容の明確化が必要 |

| 成年後見制度 | 法的保護・裁判所による監督 | 成年後見人の選任に時間がかかる場合有 |

専門家相談の最適なタイミングと選び方のコツ

相続に関わる制度や契約は法律や税金が絡むため、専門家のサポートが不可欠です。早期の相談がスムーズな相続対策につながります。特に財産の全体像がつかめた時、大きな変更やトラブルの兆候が見られた時がベストタイミングです。

・行政書士…遺言書作成、家族信託の相談に強い

・弁護士…相続争い、遺留分減殺請求などの交渉や訴訟

・税理士…相続税申告、節税対策

選び方のポイント

- 相続分野の経験や実績が豊富なこと

- 相談事例や専門分野が明確であること

- 口コミや紹介、無料相談の活用

早期に適切な専門家へ相談し、不安や疑問を解消することがトラブル回避に役立ちます。

家族会議を円滑に進めるためのコミュニケーション術

相続で揉める人と揉めない人の大きな違いは、家族内での風通しの良いコミュニケーションにあります。感情的にならず、率直に意見を伝え合い、相手の立場も理解し合うことが重要です。

効果的なポイントは次の通りです。

- 財産内容や親の意向を全員で正確に共有する

- 会議の内容や要点は議事録として記録を残す

- 予期せぬ意見や主張が出た場合も冷静に対応する

- 外部ファシリテーターや専門家に同席してもらうことも検討

納得感ある話し合いを重ねることで、兄弟間の不信感や「がめつい」という誤解を与えずに合意形成へ導くことができます。誤解や不信が積み重なると絶縁や分断という最悪の結果にもつながりかねません。早期から丁寧な対話を積み重ねることが、心のしこりやトラブルの芽を摘む最善策です。

法律・手続きの正確な理解と最新統計に基づくリスク分析

最新の司法統計にみる相続争いの動向

遺産相続をめぐる争いは、家庭裁判所への遺産分割審判申立て件数として現れています。近年、申立て件数は増加傾向にあり、特に都市圏での相続トラブルが目立っています。相続で揉める家族の特徴として、不動産や財産が均等に分けにくいケースや、相続人同士の関係が希薄な場合が多いです。家庭裁判所の最新統計では、兄弟間の相続トラブルが全体の約30%を占めており、そのうち一部は長期の争いに発展しています。相続トラブルの主な原因は、不動産の配分や遺言書の有無・内容、寄与分や特別受益の主張などです。

| 地域 | 年間申立件数 | 争いの主な原因 | 円満解決率 |

|---|---|---|---|

| 都市部 | 高い | 不動産分割・遺言書 | 低め |

| 地方 | やや低い | 現金分割・相続人間の感情 | 高め |

身近な体験談や知恵袋には「遺産相続で兄弟との絶縁に至った」「遺産を独り占めした人の末路が知りたい」といった声も多く見られます。

相続手続きの流れと必要書類のチェックポイント

相続が発生した際には、まず戸籍などを用いた相続人調査と財産調査から始めます。主な手続きの流れは以下の通りです。

- 戸籍謄本を取得し、相続人全員を確定

- 遺言書の有無を調査し、存在すれば家庭裁判所で検認

- 財産目録を作成し、不動産・預貯金・証券などをリスト化

- 遺産分割協議を行い、合意内容を協議書にまとめる

- 不動産や預貯金の名義変更手続き・申告

つまずきやすいポイント

- 相続人調査で戸籍が複雑な場合や、行方不明者がいるケース

- 相続財産に不動産があることで評価や分割に時間がかかる

- 協議がまとまらず手続きが長期化する場合

必要書類の抜けや期限(相続放棄は原則3カ月以内・相続税申告は10カ月以内)に注意し、ミスを防ぐことが重要です。

不動産相続が抱えるトラブルの特徴と対策

不動産が相続財産に含まれる場合、「実家を誰が継ぐか」「売却するか・共有にするか」で揉めるケースが少なくありません。特に兄弟間・親族間の意見対立や「がめつい」「主張ばかり」の感情対立が相続争いの発端となりやすいです。

不動産相続トラブルの主な特徴

- 共有名義にしたことで維持管理や固定資産税の負担でもめる

- 売却したい人と残したい人で意見が割れる

- 実家の評価額を巡りトラブルになる

具体的な対策

- 生前に遺言書や家族会議で希望を確認・合意する

- 専門家への相談で分割方法(換価分割・代償分割)を検討

- 信託や任意後見などの制度を活用し分配と管理のトラブルを防ぐ

相続で揉めない家族の傾向は「事前準備」と「情報共有」ができている点が共通しており、専門家の無料相談や行政書士のサポートも活用すると安心です。

相続トラブルを促進する心理の罠と、感情マネジメントの方法

感情的対立の典型パターンとその原因分析

相続を巡る家族間の対立は、しばしば感情のもつれが発端になります。不信感、過去の確執、遺産を独り占めしたい心理――これらが積み重なり、冷静な話し合いが難しくなるケースが目立ちます。たとえば、「兄弟間で会話が減った」「遺産配分について疑念を持つ」「幼少期の扱いが不公平だと感じてきた」など、小さなわだかまりがトラブルの引き金となっています。

下記は、感情的対立の主な原因と代表的な発生パターンのまとめです。

| 原因 | 典型的なパターン例 |

|---|---|

| 不信感 | 「他の相続人が情報を隠している」 |

| 経済格差 | 「自分だけ損をしていると感じる」 |

| 過去の確執 | 「昔から家族仲が悪かった」「親の介護の貢献度に不満がある」 |

| コミュニケーション不足 | 「確認せず勝手に手続きを進められた」 |

| 特定の相続財産 | 「実家や土地など、分割しにくい遺産を巡る対立」 |

多くのケースで、感情的な行き違いが拡大し、「遺産相続で揉める人と揉めない人の差」となります。

冷静な判断を促す感情コントロール技術

感情による衝動的な行動を抑え、冷静に話し合うには自己認識力や共感力が鍵となります。

- メタ認知の活用

- 自分の感情を客観視し、「なぜ今腹立っているのか」と一歩引いて考える力が有効です。

- 第三者視点で物事を見る

- 友人や仲介者になったつもりで、相手の意見を聞き入れるイメージを持つことで過度な反発を抑えられます。

- セルフモニタリング

- 不安定な気持ちを感じたら深呼吸する、ノートに気持ちを書いて整理するなど具体的な方法も効果的です。

- 共感力のトレーニング

- 相手の立場や想いに「自分ならどう感じるか」を考えてみることで発言や行動に配慮が生まれます。

これらの方法を意識することで、「相続でもめる確率」を下げるきっかけになります。

誤解を解くためのコミュニケーションテクニック

情報不足や解釈のずれから生まれる誤解は、適切な対話でかなり解消できます。

- アサーティブ・コミュニケーション

- 「私はこう思っていますが、あなたはどう感じますか?」と自分の意見と相手の意見を尊重して伝えましょう。

- 非暴力的対話法(NVC)の実践

- 「あなたは私を責めたいのではなく、不安から強い言葉が出たのだ」と相手の感情の背景も理解する姿勢が大切です。

- 具体的な確認質問

- 「今の説明で疑問点はありませんか?」「どんな点が気になっていますか?」と、曖昧なままにせず都度確認します。

特に以下のような習慣を意識すると、家族間の相続トラブルを未然に防ぎやすくなります。

- 相手の話をさえぎらずに最後まで聴く

- 不満が出た際は感情に流されず事実に基づいて対応する

- 合意が難しい時は専門家や第三者の意見を柔軟に取り入れる

これにより、もめない相続への大きな一歩を踏み出せます。

実際の体験談から学ぶ揉めたケースと揉めなかったケースの違い

典型的な揉めるパターンの事例分析

遺産相続でよく見られる揉めるケースの特徴は、主に以下の通りです。

- 遺言書の不備や存在しない場合 不明確な内容や遺言書がないことで、誰が何をどれだけ相続するか分からず相続人間で主張が対立しやすくなります。

- 介護や貢献度に差がある場合 兄弟姉妹のうち一人だけが高齢の親を長期間介護していた場合、貢献を巡って“遺産に多く配分すべきか”で揉める体験談が目立ちます。

- 情報不足や感情的な主張 家族間のコミュニケーション不足が原因で、誤解や疑念が生まれ「遺産を独り占めした人の末路」「相続で揉める家族の特徴」といったワードが話題になることが増えています。

以下は主な失敗例の比較テーブルです。

| 事例 | 失敗ポイント | 結果 |

|---|---|---|

| 遺言書が未作成 | 法的根拠が弱い | 相続争い→絶縁・絶交 |

| 介護負担が一部に偏る | 気持ちの配慮が不足 | 不満爆発→兄弟絶縁 |

| 不動産中心の相続財産 | 分割が困難 | 売却問題・長期化する争い |

揉めなかった家族に共通する成功要因

円満な相続を実現した家族には共通するポイントが見られます。

- 早期から分配について話し合う 生前からオープンに分割の意向や希望を共有することで、誤解や不満を未然に防いでいます。

- 財産の“見える化”と透明性を徹底 遺産や相続分を全員に明確に示し、透明な管理・配分を徹底しています。これが「揉めないコツ」となります。

- 専門家・第三者を早期に活用 弁護士や行政書士など相続の専門家に相談し、感情論ではなく法的根拠に基づいた提案や調整を受けています。

成功事例に多い工夫をリストで紹介します。

- 遺言書・エンディングノートの作成と説明

- 家族全員による定期的な相続会議

- 不動産や金融資産の整理明確化

- 公平感を感じやすい配分ルールの設定

専門家の介入で解決に至ったケーススタディ

当事者同士で解決が難しい場合、専門家の介入が大きな役割を果たします。

- 調停による冷静な話し合い 家庭裁判所の調停を利用し、第三者の立場で意見をまとめることで丸く収まるケースが増えています。

- 家族信託の活用 認知症や判断能力低下に対応するため家族信託を活用し、争いを未然に防ぐ実践例があります。

- 成年後見制度の適用 介護や認知症で本人の意思表示が難しい場合、成年後見制度を活用して公正な分配を行う解決策が選ばれています。

| 解決方法 | 主な効果 | 利用のポイント |

|---|---|---|

| 調停手続き | 感情の衝突を回避 | 第三者視点の中立提案 |

| 家族信託 | 管理・運用が柔軟 | 早期導入が効果的 |

| 成年後見制度 | 法律の専門家が管理 | 長期的な見守りが可能 |

相続で揉めた体験談や実話から見ても、「早めの専門家活用」が揉めない方法の主流となりつつあります。

よくある質問(FAQ)と実践的な疑問解消Q&Aを織り交ぜた解説

遺産相続で揉める家族の特徴は何か?

遺産相続で揉めやすい家族には、いくつか特徴的な傾向があります。

- 遺言書が未作成、または内容が曖昧

- 不動産など分割しづらい資産が中心

- 普段からコミュニケーション不足

- 相続人同士の経済格差や価値観の違い

- 介護や生前贈与に関する不満が蓄積

特に、兄弟間での嫉妬心や「がめつい」と感じる主張が強くなると、相続をきっかけに絶縁という末路に至るケースもあります。

相続で揉める確率やトラブル発生の多い金額はいくらか?

相続トラブルは全体の約3~4割で発生するとされており、金額の大小は必ずしも関係しません。

| 発生件数 | 遺産総額 | 特徴的な傾向 |

|---|---|---|

| 約30~40% | 5,000万円以下が多い | 金額が少なくても争いは頻発 |

| 1億円超 | 全体の2割以下 | 法律手続き・専門家関与が多い |

具体的には、兄弟姉妹間でも相続額500万円ほどでもめる体験談も多く、分配の納得感や感情の行き違いが主な原因となっています。

遺産を独り占めした人の末路とは?

遺産を独り占めした場合、法的な責任や家族関係の破綻など深刻なリスクが伴います。

- 法定相続分を無視した場合、他の相続人から訴えられる可能性

- 揉め事が長期化し、絶縁や因果応報と感じる精神的負担

- 知恵袋や体験ブログでも「相続を独り占めした人の末路」として孤立や後悔、社会的信用の喪失が報告される

現実のブログ体験談や知恵袋にあるように、短期的には財産を手にしても、心理的・社会的リスクは非常に大きいです。

兄弟姉妹が遺産相続でもめた時の対処法は?

- 冷静に現状を把握し、相手の主張内容を書き出す

- 遺言書または法定相続分に従った協議を行う

- 感情的な口論は避け、第三者(弁護士・行政書士等)に相談

- それでも解決しない場合は家庭裁判所での調停を申し立てる

相続争いのために絶縁したい、縁を切りたいと考える場合でも、感情の整理と法的手続きの順序を明確に持ちましょう。

相続トラブルを未然に防ぐ具体的な方法は?

- 生前に家族会議を開き、分割方針や財産内容を共有

- 遺言書や家族信託を活用し、意向を書面に残す

- 不動産や現金の割合、寄与分・特別受益の取り扱いを明確にする

- 専門家のサポートを受けて、法律的な不備を防止

もめない相続の基本は、事前準備と情報開示の徹底です。

認知症の家族がいる場合の相続手続きのポイントは?

- 認知症の方は原則として相続協議に直接参加できないため、成年後見人選任の手続きが必要

- 家庭裁判所への申立て、医師による診断書の提出が必須

- 成年後見人決定後は、後見人が本人の利益に配慮して協議や手続きを進める

- 不動産売却・財産管理なども後見人の承認が必要

相続手続きが複雑化するため、早めの専門家相談が望ましいです。

遺産相続の調停や裁判にかかる期間はどの程度か?

- 家庭裁判所への調停申立てから解決まで、平均半年~1年程度

- 裁判まで進むと、1年以上かかることも多い

- 必要な準備資料:戸籍謄本、遺言書、財産目録、不動産登記簿など

- 調停・裁判中は相続財産の管理責任・権利関係が流動的になりやすい

迅速な解決を目指すなら、専門家や相続経験者の具体的アドバイスを早めにもらうことが大切です。

生前対策の最新トレンドと専門家が推奨するもめない相続の新常識

将来的に注目される生前贈与の効果的な活用法

生前贈与は、相続トラブルを防ぐための有効な方法として近年ますます注目されています。最新の動向としては、贈与税の非課税枠や相続時精算課税制度の正しい活用が鍵となります。たとえば非課税枠の範囲内で計画的に資産を譲渡することで、将来の相続人同士の対立を未然に防止しやすくなります。ただし、「生前贈与がめつい」と思われてしまう場合や、他の兄弟と不公平感が生じやすい点に注意が必要です。下記のような比較ポイントをチェックするとよいでしょう。

| 生前贈与のメリット | 主な注意点 |

|---|---|

| 相続財産を減らして相続税対策ができる | 贈与税・特例制度の理解が不可欠 |

| 家族の了承を得やすい | 他の相続人との調整が必要 |

| 実際に贈与の意図を伝えることで「争い予防」につながる | 贈与後の生活設計を考慮する必要あり |

重要なのは、家族間の理解を得ることと、制度の変更に注意し定期的な情報収集と専門家相談を欠かさないことです。

家族信託の仕組みと認知症リスク回避の実践例

家族信託は、近年の相続対策で急速に需要が高まっている方法です。特に「認知症リスク回避」のための選択肢として有効であり、将来の資産凍結リスクを避けることを目的に活用されています。仕組みとしては、本人が元気なうちに受託者を家族の中から選び、財産管理・活用を託します。これにより、例えば認知症などで判断能力が衰えた場合でもスムーズな管理や分割が可能となります。

よくある実践例として、実家や土地など分割しづらい相続財産について家族信託を活用し、兄弟間の主張や配分の争いを未然に防いだケースが挙げられます。「遺産相続で兄弟が絶縁」といった末路を避ける手段としても注目されています。

遺言書の法的最新動向と作成時の注意点

遺言書は相続トラブル回避の根幹です。2024年以降、法改正により自筆証書遺言の保管制度が普及し、より簡便かつ安全に遺言を残せるようになりました。トラブルが多い「内容の不備」や「法定相続分を無視」したケースは、遺留分の侵害や相続人間の醜い争い・絶縁原因となりやすいので十分な注意が必要です。

遺言作成時の主なポイントを押さえましょう。

- 誰に・どの財産を分けるか明確に記載

- 法定相続人や遺留分への配慮

- 公正証書遺言の利用で偽造リスク回避

- 定期的な見直し・専門家のチェック

遺言書のトラブル体験談や「相続争いの末路」には必ず“曖昧な内容”や“家族のコミュニケーション不足”が隠れています。家族会議や司法書士・弁護士などの第三者目線を交えて、「もめない相続」の実現を意識しましょう。

司法書士・弁護士から見る2025年の相続対策トレンド

専門家が推奨する近年の相続対策は、従来の「遺言書作成」や「生前贈与」に加え「家族信託の導入」「生前からの家族会議」「信託と贈与の組み合わせ戦略」など多様化しています。2025年以降は、法改正やデジタル化の流れにも対応した、家族信託の活用やオンライン相談の普及が見込まれます。

司法書士や弁護士は次のような対応をすすめています。

- 生前から専門家チームと連携して、最適な組み合わせ対策を立案

- 兄弟間の価値観・ライフスタイルを踏まえたカスタマイズされた相続設計

- 相続トラブル回避のための、トラブル発生前の予備調査や意見調整サポート

最新の対策では、家族全体の声に耳を傾ける「もめない相続」の仕組み作りが重視されています。法・税・心理の知見を併せ持つ専門家のアドバイスを積極的に活用することが、今後の新しい相続対策のポイントです。