「『相続の申告は複雑すぎて何から手を付けていいかわからない』『依頼先で数十万円も差があるって本当?』と不安を感じていませんか。実際、国税庁によると【年間約11万件】もの相続税申告が行われており、そのうち初めての手続きとなる方が大半です。また相続税の調査が入る割合は【全体の約9%】。申告内容や節税対策の有無によっては余計な追徴税が発生することもあります。

そこで近年は、相続税申告の年間実績が【100件以上】ある専門税理士や、司法書士・弁護士とチームで連携できる事務所の需要が急増中です。ですが、広告や口コミだけで本物の専門家を見分けるのは難しく、費用体系や支援内容も千差万別。「選び方を間違えると数百万円単位の損失」につながった事例も報告されています。

本記事では全国の主要都市で評価が高い相続専門税理士を徹底比較し、申告経験・税務調査対応・費用相場・実際の失敗リスクまで具体的なデータを交えて、「自分に合った税理士事務所の見極め方」をお伝えします。読み進めれば、あなたの悩みや不安を具体的に解消できる確かなヒントが必ず見つかります。」

相続に強い税理士の本質的な選び方と専門性の見極め方

相続税申告の手続きを正確に進めるためには、相続に強い税理士の存在が非常に重要です。税理士ごとに専門性や対応力に差があり、依頼する内容によっては結果に大きな違いが生じる場合もあります。適切な比較ポイントを押さえたうえで選択し、適切なサポートを受けることが大切です。

相続税申告実績と専門性が本当に求められる理由

相続税申告は通常の税務申告とは異なり、専門的な知識や経験が不可欠です。相続に強い税理士は次の理由で信頼されています。

- 相続税の制度や特例の適用に精通している

- 複雑な財産評価や遺産分割協議への対応ができる

- 節税対策や二次相続まで見据えた提案が可能

過去の申告実績を持つ専門家でなければ、間違った申告や損失を招くリスクもあります。多くの相続税申告を経験している税理士であれば、適正な課税・節税の事例も豊富に蓄積されています。

相続税に強い税理士が持つ必須スキルと経験値の基準

相続に強い税理士には以下のようなスキルや経験値が求められます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 経験 | 年間20件以上の相続税申告経験(対応地域:東京・大阪・名古屋・福岡・横浜等) |

| 課税特例 | 小規模宅地等の特例や配偶者控除などへの対応知識 |

| 対応力 | 相続税調査や資料収集、複雑な土地・不動産評価 |

| コミュニケーション | 丁寧な説明、面談時の課題整理能力 |

特に年間申告実績が多い税理士はノウハウが豊富で、報酬体系や問題発生時の対策も経験に裏打ちされています。

年間申告件数・税務調査対応・二次相続対策の重要性

強い税理士事務所を選ぶ際の軸として重視されているのが「年間申告件数」「税務調査対応」「二次相続対策」です。

- 年間申告件数が多い: 経験値が高く、多様な状況に迅速・的確に対応できる

- 税務調査対応: 税務署への説明や指摘事項に的確に対処し、安心を提供

- 二次相続対策: 配偶者亡き後の課題まで見越した対策で総合的な最適化

信頼できる税理士は、これらの実績や対応力を明確に開示していることも多く、面談時に具体的な数字や事例で確認できます。

相続に強い税理士の資格・分野・実務経験の評価軸

税理士の専門資格の有無や得意分野、関係士業(司法書士・弁護士)との連携体制も重要な評価軸です。

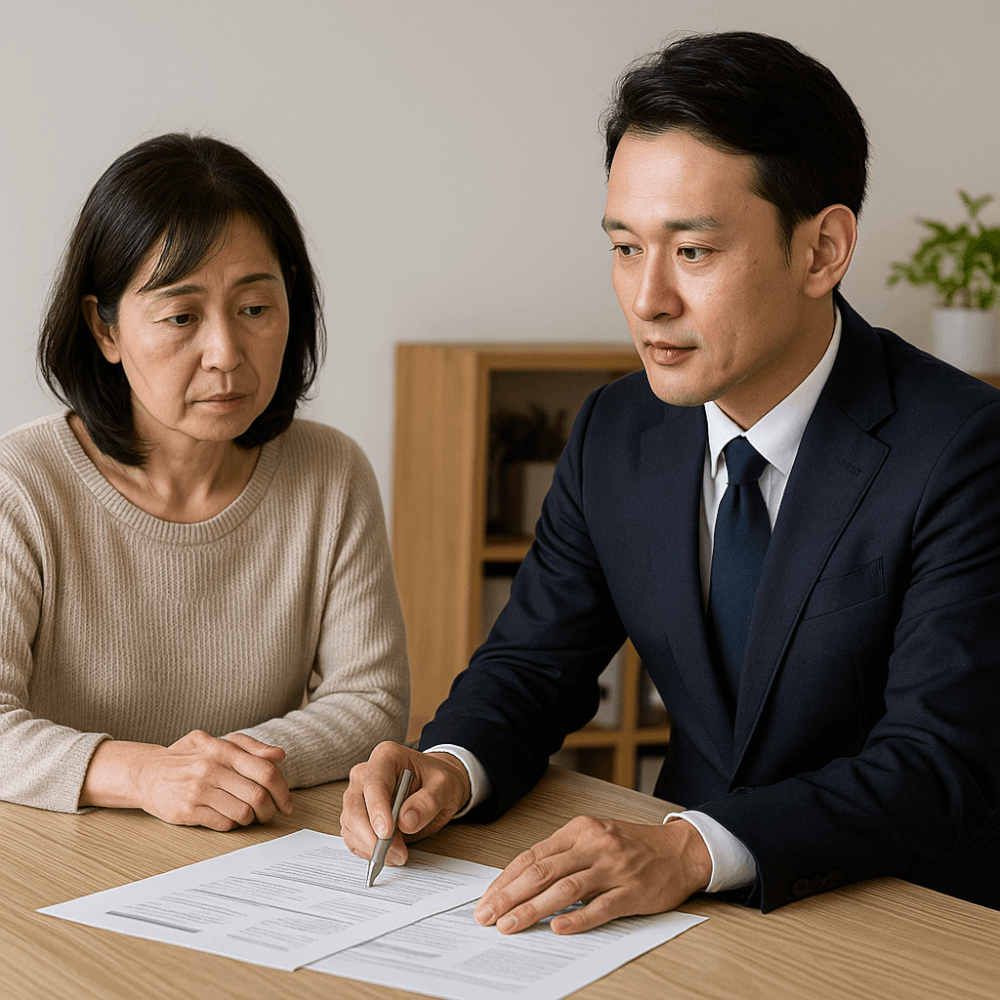

相続専門資格・他士業(司法書士・弁護士)との連携体制

相続手続きは税務だけでなく、相続登記や遺産分割協議書の作成など幅広い業務を含みます。他士業との連携によるワンストップサービスが提供できる体制は、依頼者の負担を大きく軽減します。

- 税理士/公認会計士:相続税申告の実務

- 司法書士:相続登記や不動産の名義変更

- 弁護士:争いが生じた場合の法律対応

異分野の専門家が在籍・提携している事務所を選ぶことで、相続を総合的にサポートしてもらえます。

事例から学ぶ専門性の見分け方と面談時のチェックポイント

面談時には以下のチェックポイントを押さえることで、専門性や対応力を見極めることが可能です。

| チェック項目 | 質問例・確認事項 |

|---|---|

| 申告経験 | 「これまでにどのくらいの相続税申告を担当しましたか?」 |

| 特例適用 | 「小規模宅地や配偶者控除など、過去に適用した事例は?」 |

| 料金体系 | 「報酬は明確・定額制ですか?追加費用はありますか?」 |

| 連携体制 | 「司法書士や弁護士との連携実績を教えてください。」 |

依頼前には口コミや実績、料金表などを比較できるサイトを活用し、自分に最適な税理士事務所を絞り込むことも大切です。

経験豊富な専門家に相談することで、多くの不安が解消され、安心して相続手続きを進めることができます。

相続に強い税理士ランキング・地域別おすすめ2025年版

東京・大阪・名古屋・横浜・福岡・群馬をはじめ、各地域で相続相談に強い税理士事務所へのニーズが年々高まっています。申告や対策の相談が増加する中、地域ごとに特色や強みを持つ事務所が多数存在します。税理士法人ランキングや口コミ、申告件数も比較の大きなポイントになります。

東京・大阪・名古屋・横浜・福岡・群馬など主要都市の人気税理士比較

各都市の相続税申告対応の実績やサービス内容、報酬の目安などを総合的に比較しました。都市ごとの評価や傾向を一覧で分かりやすくまとめています。

| 都市 | 相談件数 | 顧客満足度 | 主な強み | 弱み |

|---|---|---|---|---|

| 東京 | 非常に多い | 非常に高い | 大手税理士法人が多く専門家選択が豊富 | 報酬が相場より高めのケースあり |

| 大阪 | 多い | 高い | 節税・土地評価に精通 | 小規模事務所はやや混雑傾向 |

| 名古屋 | 多い | 高い | 地元密着型の親身な相談対応 | 専門特化事務所は少なめ |

| 横浜 | やや多い | 高い | JR沿線などアクセス良好 | 問い合わせ集中時は担当が限定 |

| 福岡 | 増加傾向 | 高い | 医療・不動産の相続事例が豊富 | 法人規模はやや小さめ |

| 群馬 | 伸長中 | 良好 | 地域密着型・初回無料相談 | 大手税理士法人が少ない |

都市ごとに選び方のポイントが異なるため、相談内容や専門性、料金・アクセスなどを比較しやすい表を活用することで、自分のニーズにあう事務所を見つけやすくなっています。

税理士法人vs個人事務所|規模・対応力・サポート体制の違い

相続に強い税理士を選ぶ際、税理士法人か個人事務所かは重要な比較ポイントです。それぞれに特徴があり、依頼者の希望や状況によって最適な選択肢が異なります。

大手・中小事務所の特徴と自分に合った選び方

税理士法人の特徴

- 多数の経験豊富な税理士が在籍し、複雑な相続にもワンストップで対応

- 土日祝や平日遅い時間など柔軟な面談可能

- 報酬や料金体系が明朗で見積もりも迅速

- 最新の法令や節税ノウハウの獲得に積極的

- 事務処理スピードが速く、相続税申告件数の多い実績あり

個人事務所の特徴

- 担当税理士が最初から最後まで直接サポート

- 地域密着型で迅速・親身な対応

- 細かい疑問や不安にもきめ細かく対応

- 料金の相談が柔軟

- 専門分野によっては一部得意・不得意あり

どちらを選んでも、料金やサポート体制、専門知識や税務調査対応の実績などを確認し、自分にとって最適と思える事務所を選ぶことが大切です。見積もりや初回無料相談を活用し、複数の事務所を比較検討すると安心です。

相続の流れと税理士が担う役割・業務詳細

遺産分割協議・相続登記・納税義務の基礎と専門家の関与

相続手続きは複数の専門家による連携が必要です。最初の重要なステップは遺産分割協議です。ここで相続財産をどの相続人がどれだけ承継するか話し合います。協議成立後、不動産などの資産は相続登記を行い、名義変更します。現金、預貯金、有価証券なども同様に手続きが必要です。

相続税の納税義務も発生しますが、申告期限は原則10か月以内と定められています。この間に財産評価、分割案の作成、必要書類の準備、申告書の作成と提出、納税という一連の作業が求められます。

税理士は財産目録作成、評価、相続税の計算・申告において専門性を発揮し、節税につながる各種特例適用の判断や申告期限の順守をサポートします。不動産や株式、会社オーナー資産など複雑なケースでは司法書士や弁護士との連携も行います。

手続き

関与専門家

主な役割

遺産分割協議

税理士/司法書士

財産評価・協議サポート

相続登記

司法書士

名義変更

相続税申告

税理士

評価・控除・申告書作成税理士が手助けする申告手続き・節税・税務調査対応

相続税申告は税理士の力量が最も問われる分野です。特に財産が多い場合や不動産、非上場株式などの評価が必要なケース、事業承継が絡む場合は専門的な知見が不可欠です。税理士は財産ごとに評価方法を見極め、基礎控除・配偶者控除・小規模宅地等の特例など、適用可能なすべての制度を徹底的に活用します。

申告手続きの流れは下記の通りです。

- 相続財産の調査と評価

- 必要書類の収集

- 相続税額の計算および各種控除の適用

- 申告書の作成および税務署への提出

- 納税手続きと資金手当

- 税務調査対応(必要に応じて)

税務調査についても、実績の豊富な税理士事務所であれば過去の対応事例を基にトラブル解決や追徴課税リスク軽減が期待できます。税理士法人や相続特化事務所では、過去の申告件数や税務調査実績を比較し依頼するのも選び方のポイントです。

相続対策・節税ノウハウと最新事例

生前贈与・家族信託・不動産鑑定・資産運用の最新事情

相続税対策は生前準備が有効です。主な対策方法として生前贈与、家族信託、不動産評価の見直し、資産運用の最適化などがあります。特に生前贈与は年間110万円まで非課税枠が使え、贈与税の非課税特例の活用も可能です。家族信託は認知症対策や複雑な承継計画にも柔軟に対応できます。

最新の不動産鑑定手法や公的評価と実勢価格との差を利用することで、相続財産評価額を抑える工夫も進んでいます。資産運用では相続税の納税資金対策として生命保険や投資信託を活用するケースが増えています。

リストで主要対策をまとめます。

- 生前贈与

- 家族信託の活用

- 不動産評価の見直し

- 生命保険・金融商品の利用

- 事業承継・贈与税特例の活用

実際の失敗事例から学ぶ節税とリスク管理

実際に起こりやすい失敗例として、財産目録に漏れがある、特例の適用忘れ、必要書類の不備、税理士との連携不足、申告期限遅延などが挙げられます。これにより申告後の税務調査で追徴課税や加算税が発生したり、相続人同士のトラブルが拡大する恐れもあります。

ポイント

- 相続税申告は漏れなく正確に

- 必要書類の事前チェック

- 節税対策は専門家の継続的な支援を活用

- 口コミや評価件数も事務所選定で重視

経験豊富な税理士に依頼することで制度変更にも迅速に対応し、安心と納得の申告を実現できます。

国際相続・複雑ケースに強い税理士の選び方

国際相続や複雑な相続には、通常の申告以上の高度な専門知識が要求されます。海外資産や多国籍にまたがるケース、さらには外資系家族間での遺産分割などでは、国内外の税法・制度や手続きの違いを熟知した税理士が必須です。選定時には、相続税法と国際税務に精通しているか、過去の実績、さらに司法書士や弁護士との連携体制などを重点的にチェックしましょう。

専門性の高い分野だけに、税理士のサポート範囲や対応歴、面談時のアドバイス力など、選び方のポイントを押さえることで、不安やトラブルを大幅に軽減できます。

海外資産・多国籍相続・外資系家族の相続の実際

海外に不動産や金融資産を持つ方や、親族が複数国に生活拠点を持つ場合は、各国の相続税や所得税、財産評価のルールが異なるため、慎重な対応が必要です。

具体例として、海外銀行口座・アメリカやヨーロッパの不動産・上場株式などが含まれるケースでは、下記点を重視してください。

- 国外資産の正確な洗い出しと評価

- 日本と外国双方の相続税申告対応

- 非居住者・複数国籍保有者の特例適用

- 二重課税防止の視点からの申告アドバイス

- 各国で必要となる書類や翻訳手続きの案内

下記のテーブルは、国際相続時に求められる主な確認事項です。

| 項目 | 内容の例 |

|---|---|

| 対象資産 | 海外不動産、国外預金、外国株式 |

| 必要書類 | 各国の資産証明、翻訳公認書類、在外公館発行の証明 |

| 留意点 | 二重課税リスク、国外税制と日本税制の調整 |

| 必要な専門家 | 税理士(国際相続専門)、司法書士、現地コンサルタント |

このような複雑性をクリアするには、グローバルな経験を持つ事務所への依頼が安心です。

国際相続専門の税理士法人5選と選定基準

国際相続や多国籍案件で高い評価を得ている税理士法人を厳選し、主な特徴と選定基準をまとめます。

| 税理士法人名 | 主な対応エリア | 主な強み | 申告件数 | 料金目安 |

|---|---|---|---|---|

| 税理士法人A | 東京・全国 | 海外資産評価、複数国対応実績多数 | 年間300 | 30万円~ |

| 税理士法人B | 大阪・名古屋 | 英語対応可能、外資系企業家族の実績豊富 | 年間190 | 35万円~ |

| 税理士法人C | 横浜・福岡 | 外国人相続人との調整、行政連携も強み | 年間150 | 28万円~ |

| 税理士法人D | 全国 | 北米、欧州案件に強いチーム体制 | 年間210 | 32万円~ |

| 税理士法人E | 群馬・関東全域 | 地元密着、多国籍案件の外国語文書も対応可能 | 年間95 | 25万円~ |

選定基準リスト

- 国際相続(海外資産、非居住者)への実績

- 対応可能な言語と司法書士・弁護士との連携有無

- 適正かつ明確な料金表と柔軟な相談体制

- 適用可能な税制特例への知見

- レスポンスの早さ、申告期限遵守への体制

信頼できる税理士法人を上記の観点で比較検討し、相談してみてください。

複雑な相続トラブル・特殊ケースのサポート体制

生前贈与や養子縁組の争点、不動産の複雑な分割や会社株式の承継、不仲な相続人同士の対立など、標準的でない複雑ケースでは、税理士だけでなく、弁護士・司法書士など専門家の協業体制が安心材料となります。

こうした複雑トラブルでは、

- 遺産評価が困難な土地や未登記不動産の申告経験

- 遺産分割協議や調停支援経験

- 複数の相続人、法人絡みの特殊ケース管理

等に強い事務所・担当者を選ぶとミスや損失を回避しやすくなります。

複雑ケースの依頼は、手続きの流れ、各士業の役割、見積もりの明朗さ、税務署対応経験なども必ず確認しましょう。

専門家チームによるワンストップ対応と事例紹介

複合的な相続では、ワンストップでの対応が重要です。税理士・司法書士・弁護士・不動産鑑定士が連携することで、意思疎通がスムーズになり、申告、登記、紛争解決を一括して進められます。

実際の事例としては、

- 遺産分割で不動産評価が争点となり、税理士と不動産鑑定士が協議したことで、税務署との見解が一致し税額が大幅に減額

- 家族間トラブル時に税理士と弁護士が同席し、迅速な協議と申告へと導いたケース

- 遺産分割協議がまとまらず、調停になった際も専門家全員が一緒に出席し、安心して相続が完了

下記リストはワンストップ対応のメリットです。

- 手続きごとの窓口一本化による負担軽減

- 士業間の情報共有でトラブル回避

- 納税・登記・調停まで一貫サポート

- 申告期限に間に合うスケジュール調整

- 問題発生時の即時対応

複雑・国際的な相続でも、信頼できる専門家チームと連携しながら、安心して手続きを進めることが重要です。

相続税申告の手続き・依頼の流れと事前準備

相続税申告をスムーズに進めるためには、手順や必要書類の把握と早めの準備が欠かせません。さらに、相続に強い税理士へ依頼することで、税制の特例適用や節税対策も柔軟に対応できます。申告の各ステップには専門的な知見が求められるため、信頼できる税理士事務所選びが非常に重要です。

依頼前に揃えるべき資料・書類と事前相談の重要性

相続税申告を依頼する前に、以下の基本的な資料・書類を整えておくと、手続きがスムーズになります。

- 被相続人の戸籍謄本、住民票除票

- 相続人全員の戸籍謄本、住民票

- 遺言書または遺産分割協議書

- 預金通帳・有価証券の残高証明書

- 不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書

- 保険証券や年金証書

- 借入金の明細、未払費用の証明

こうした書類は相続資産評価や遺産分割にも影響します。事前相談を活用すれば、不備や追加資料の指摘をもとに漏れなく準備できます。税理士との初回相談時に持参する書類リストの確認が安心です。

無料相談の活用と面談時の質問事項リスト

多くの相続税に強い税理士事務所は、初回無料相談を実施しています。この機会に以下の視点で相談し、疑問点や不安を解消しましょう。

- これまでの相続税申告の経験・件数

- 特例や控除の適用実績

- 料金体系や見積の明瞭さ

- 税務調査への対応方針

- 必要書類や準備手順の具体的説明

面談時の質問リスト

- 申告期限までのスケジュールは?

- 節税できる可能性はあるか?

- 申告書の作成プロセスや確認事項は?

- 税務署から問い合わせが来た場合の対応は?

- 見積額の内訳と追加費用の有無

質問事項を事前に整理して相談することで、納得できる税理士選びと的確な準備が可能です。

申告までのタイムスケジュール・必要書類の詳細

相続税申告は被相続人の死亡から10か月以内に行わなければなりません。各ステップの一般的なタイムスケジュールをまとめます。

| 手続き内容 | 目安時期 | 必要な書類例 |

|---|---|---|

| 相続発生・ご逝去 | 0日(発生直後) | 戸籍謄本、住民票除票 |

| 相続人調査・遺産調査 | 1か月程度 | 相続人戸籍、残高証明、登記簿謄本 |

| 遺産分割協議 | 1-3か月 | 協議書、遺言書 |

| 相続財産評価 | 1-3か月 | 評価証明書、不動産・預金の明細 |

| 申告書類作成 | 5-9か月 | 申告書、添付資料(保険証券等) |

| 税務署への申告・納付 | 10か月以内 | 完成した申告書・必要証明書類 |

相続財産の評価や遺産分割に時間がかかるケースも多いため、早めの相談が推奨されます。税理士法人によってオンライン面談や全国対応も可能ですので、エリアや状況に合った事務所選びが重要です。

申告後のアフターフォロー・税務調査対策のポイント

相続税申告後も安心できるアフターフォロー体制は欠かせません。税務署からの問い合わせや税務調査が発生することもあるため、専門家によるサポートは重要です。

- 申告控えや資料の保管、再提出時のサポート

- 税務調査通知時の対応策・シミュレーション

- 課税内容への疑問解決や追加対応

特に実績豊富な相続税理士事務所であれば、書面添付制度を活用し、税務署との交渉や事前説明を行うことで調査リスクを軽減できます。申告後も気軽に相談や追加対応ができるかどうか、アフターフォローの充実度も比較して選ぶことが安心に直結します。

相続に強い税理士の料金比較・2025年最新報酬と費用シミュレーション

相続税申告の料金表・報酬シミュレーション・オプション費用

相続税申告にかかる費用は、依頼する税理士事務所や申告内容によって異なります。一般的な税理士法人や専門事務所では明確な料金表を提示しており、基本報酬とオプション費用に分かれるのが特徴です。主な費用構成は以下の通りです。

| 項目 | 内容例 | 相場の目安 |

|---|---|---|

| 基本報酬 | 相続財産の価額×0.5%~1% | 20万~50万円 |

| 加算報酬 | 不動産や非上場株式などの複雑な資産 | 10万~30万円 |

| オプション | 申告書作成・二次相続シミュレーション | 3万~10万円 |

| 税務調査対応 | 立会い・書面添付 | 5万~20万円 |

強調すべきポイントは、「基本料金+加算報酬+オプション」で実際の総額が構成されるため、複数の事務所でシミュレーションし比較することが損しないために大切です。

無料相談・明朗会計・追加費用の注意点と比較ポイント

多くの事務所が初回無料相談を提供しています。これは相談者が安心して検討できる大きなメリットです。ただし料金体系は明朗でなければなりません。後から高額な追加費用が発生しないか、下記のポイントを必ずチェックしましょう。

- 追加費用やオプションの内容と金額が明確か

- 無料相談の範囲が限られていないか、強引な営業がないか

- 書面添付や税務調査立会費用など個別費用は事前に確認する

- 報酬の支払時期・支払方法も事前に確認

料金比較の際は、総額だけでなく、細かな追加料金・サービス内容まで比較することが重要です。

料金が安い事務所の落とし穴・成功報酬制のメリット・デメリット

相続税申告の費用を格安で提示する事務所もありますが、極端に安価な料金体系には注意が必要です。経験や実績が乏しく、サポート体制が不十分な場合、最終的にトラブルが発生するリスクがあります。

成功報酬制は、還付額や節税額に応じて報酬が決まる方式であり、依頼者にとって負担が明確になるメリットがあります。一方で、報酬割合の設定が高い場合は結果的に費用が割高になる可能性も否定できません。

- 安すぎる料金には注意が必要(サービスや申告精度が犠牲になりやすい)

- 成功報酬なら実際に得をした分から支払う明瞭さがあるが、報酬率や上限の確認が必須

- 最低料金や別途発生するオプション費用との合計も忘れず確認

実際の費用例・値引き交渉・還付までの流れ

相続税申告の実際の費用は財産の種類や件数により異なります。例えば、不動産や非上場株式が多数ある場合、加算報酬が高くなります。

| ケース | 総費用目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 財産5,000万円以下 | 25万~35万円 | 規模小、加算少なめ |

| 財産1億円台 | 40万~80万円 | 評価・特例利用で差が出る |

| 不動産・株式所有複数 | 90万円以上 | 複雑案件、専門性高い |

費用の値引きについても、同業他社の見積書を提示したり、複数人の相続手続き依頼をまとめて相談することで交渉可能な場合もあります。還付が発生した場合には、申告後3ヶ月~半年ほどで返金される流れが一般的です。

相続に強い税理士事務所の見積もりは具体的・明朗であることが必須です。複数の事務所で比較検討し、納得できる条件とサービス内容を必ず確認してください。

口コミ・評判・ランキングだけに頼らない本物の専門家選び

口コミやランキングの信頼性チェックと活用方法

相続に強い税理士を探す際、口コミやランキングは大きな参考材料となりますが、信憑性を慎重に見極めることが重要です。特にランキングサイトやポータルサイトでは、上位表示自体が広告や提携先である場合も多く、必ずしも専門性や実績順にはなっていません。

また、口コミを見る際には投稿数が極端に少ないものや、偏った高評価・低評価の内容には注意が必要です。下表のようなチェックリストを活用すると、信頼性の高さを見分ける助けとなります。

| チェックポイント | 注目すべき点 |

|---|---|

| 投稿内容 | 具体的なエピソードや体験談が記されているか |

| 投稿者の属性 | 匿名か、信頼の置ける実名/属性情報付きか |

| 口コミの数・時期 | 直近の投稿が多いか、タイミングが分散しているか |

| 第三者評定や専門サイト | 顧客評価とは別に、第三者や業界団体の認定も参考にする |

冷静な視点で多面的に情報を精査し、サクラや誇張された感想ではなく、本音の体験談や専門機関による評価を判断材料に加えましょう。

サクラレビュー・本音体験談・第三者評価の見分け方

サクラレビューは短文や同じ表現が連続する、極端な絶賛が繰り返されるといった特徴があります。一方、本音の体験談は具体的な相談内容や事務所の対応、担当税理士の説明が明記されています。また、第三者機関の認定や地元商工会議所からの表彰、税理士会による受賞歴などが公式情報として掲載されていれば信頼度は高いです。

特に相続税分野では、口コミの裏付けとなるような“申告件数の実績”や“提案力”、難易度の高い事例への対応経験が書かれていれば参考にできます。情報源の多様さと具体性が、信憑性のある評価かどうかの重要な判断材料となります。

専門分野・対応地域・チーム体制の確認ポイント

相続に強い税理士を選ぶ際は、経験豊富な専門家が在籍し、地域性や分野に特化しているかを必ずチェックしたいポイントです。相続税申告だけでなく、不動産評価や生前対策、遺産分割協議書の作成支援など、幅広い業務にワンストップで対応できる事務所が理想的です。

また、東京・大阪・名古屋・福岡・横浜など主要都市ごとに相続案件を多く手掛けている事務所には、地域特有の税制や不動産慣習への知見が蓄積されています。下記リストを参考に、専門分野と対応エリア、所属スタッフの規模や連携体制を比較しましょう。

- 得意業務(相続税申告/生前贈与/不動産評価/遺言作成)

- 主要対応エリア(例:東京23区/神奈川・横浜/愛知・名古屋/大阪など)

- 所属専門家(税理士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士などの連携体制)

- 実績・事例(年間申告件数・過去の高難易度案件)

ワンストップ対応チームや担当者の資格、サポート体制の明記は、初めて依頼する方にも安心材料となります。

国際相続・事業承継・不動産特化など得意分野の見極め

相続税分野にも国際相続や事業承継、不動産評価特化など、各税理士事務所ごとに強みがあります。たとえば海外財産を含む申告や経営者の事業承継では、通常の相続案件とは異なる高い専門性が必要です。

多様な分野で経験豊富な担当者が所属する事務所では、下記のようにサポート内容が明確に記載されています。

- 国際相続:海外資産の評価・税務申告、外国語対応

- 事業承継:会社株式の相続・非上場株式評価・贈与スキーム設計

- 不動産特化:土地評価・小規模宅地等の特例活用・マンション/一棟ビルなど複雑資産対応

自身の相談内容に合致する「得意分野」を持つ税理士かを公式サイトや相談時に必ず確認しましょう。難度が高い分野ほど、専門家選びが節税やトラブル回避に直結します。

相続に強い税理士Q&A|選び方・依頼・手続きの疑問一覧

相続に強い税理士を探す際は、専門性・対応力・実績・料金体系など、複数の観点をしっかり比較する必要があります。ここでは、実際に多く寄せられる疑問とその回答をQ&A形式で整理しています。

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 相続税理士と司法書士・弁護士との違いは? | 税理士は主に相続税申告や税務の相談を担当、司法書士は名義変更、弁護士は遺産トラブル解決が役割です。 |

| どんな場合に相続に強い税理士へ相談すべき? | 相続財産に不動産や株式が含まれる、財産総額が基礎控除を超える時は専門家のサポートを強く推奨します。 |

| 税理士の選び方で重要なポイントは? | 実績・料金の明朗さ・対応エリア・専門家連携の有無・口コミ評価などを総合的にチェックしてください。 |

| 依頼時にどんな書類が必要? | 被相続人の戸籍・財産目録・相続人の情報・不動産関連資料などの準備が求められます。 |

相続税理士と他専門家(司法書士・弁護士等)の役割の違い

相続案件においては、それぞれの専門家が担うべき役割が明確に異なります。

税理士の主な役割は以下の通りです。

- 相続税申告の代理と節税アドバイス

- 複雑な財産評価および申告書作成

- 税務調査対応および税金に関する全般的な相談

司法書士の役割:

- 不動産や預貯金の名義変更・登記手続き

弁護士の役割:

- 遺産分割トラブル対応、遺言書紛争その他訴訟手続き

連携事例としては、下記のような相談窓口・共同対応が挙げられます。

- 税理士と司法書士がペアで財産評価・名義変更を同時に進行

- 税理士と弁護士が連携し遺言内容のチェックや遺留分問題に対応

実際によく寄せられる質問リスト

- 「相続税申告だけ頼める?」「分割協議がまとまらない場合はどこへ相談?」など、手続きごとに依頼先を整理することがスムーズな相続の第一歩となります。

選んではいけない税理士の特徴・トラブル事例と対策

相続税専門と称していても、必ずしも全員が経験豊富とは限りません。不適切な税理士選びがトラブルへ発展したケースも見受けられます。

注意すべき税理士の特徴

- 相続税申告実績が極端に少ない

- 料金体系が不明瞭、追加費用の説明がない

- 専門外の分野や経験不足を隠している

- 顧客対応が遅い、丁寧さに欠ける

トラブル事例・防止策(一部抜粋)

- 計算ミスや申告漏れで後から追加納税が発生した

- 初回見積と最終請求金額が大きく異なった

- 税務調査での対応が不十分で余計な負担が生じた

依頼時の注意点と契約時チェックポイント

- 初回相談時に「過去の相続税申告件数」や「具体的な業務範囲」を確認

- 料金や追加費用について詳細な説明を事前に求める

- 業務委託契約書の内容を双方で確認し、納得の上で締結する

- 面談や担当者とのやりとり履歴を残しておく

信頼できる相続に強い税理士事務所は、明瞭な説明・実績の提示・関連士業とのワンストップ連携を重視しています。不安や疑問が残る場合は、複数事務所で面談・問い合わせを行い比較すると安心です。

相続専門税理士の申込みから契約・初回面談までの流れ

相続税理士への依頼を検討する際は、専門性や実績を確認しながらスムーズに申し込みから契約まで進めることが重要です。申し込みから面談・契約の基本フローを下表にまとめました。

| 流れ | 内容 |

|---|---|

| 相談申し込み | ウェブフォーム・電話・メールなどで気軽に申込可能 |

| 面談日程調整 | オンライン・来所の希望に応じて日程を決定 |

| 初回面談・ヒアリング | 現状や希望、資産内容・課題などをしっかり確認 |

| 申し込み内容の確認/見積 | 具体的なサポート内容や料金見積を提示 |

| 契約手続き | 重要事項の説明と合意後に契約書締結 |

この流れを抑えることで、不安なく依頼まで進めることができます。迷った際は、実績が豊富で明確な見積を提示する相続税理士事務所を選ぶと安心です。

相談申し込みから面談・契約までの具体的な進め方

相続税理士の相談は手続きの複雑さを回避し、納得のいく相続を実現するための第一歩です。相談申込は24時間受付の事務所も増えており、ネット予約や公式サイトから簡単に申し込めます。

申し込み後は担当者からヒアリング連絡があり、面談方法(オンライン・対面)や必要な持ち物が案内されます。初回面談では生前対策の有無や財産の概要、今後のスケジュールを説明。ヒアリング内容をもとに、対応プランや報酬の目安が提示されます。

ポイントは、無料相談や見積もりを活用し、複数の事務所で比較検討することです。申告の難易度や資産状況によって最適な税理士の選択が変わるため、納得のいく説明を受け、多角的に判断することが大切です。

オンライン相談・来社相談・見積もり取得の最新事情

近年はスマートフォンやパソコンを使ったオンライン相談が主流になっています。下記は主要な相談・見積もり方法の比較です。

| 相談方法 | 特徴 | 対応時間 |

|---|---|---|

| オンライン | 全国どこからでも相談可。資料共有も簡単 | 平日/土日対応可 |

| 来所 | 直接対面で細かい説明や書類確認ができる | 平日日中が中心 |

| 電話・メール | 仲介者を挟まない簡易な相談が可能 | 時間を選ばず可 |

全国対応や土日祝OK、無料相談を提供する事務所も増加しています。見積もりは「資産評価額」「遺産分割の有無」「申告件数」などをもとに、明確に提示する事務所が評価されています。複雑な資産の場合は、資産内容に応じたカスタム見積もりを依頼することをおすすめします。

面談時の質問事項リスト・信頼できる税理士の見極め方

面談では、依頼先の相続税理士が本当に信頼できるかを見極める重要な場となります。下記のような質問リストを活用し、不明点や不安な点を具体的に確認しましょう。

- 相続税申告の経験・実績(年間件数など)

- 最新の税制改正や制度対応力

- 税務調査への具体的対応方針

- 明確な料金体系・追加費用の有無

- 司法書士や弁護士との連携体制

- 難しいケースや資産が多い場合のサポート内容

- 申告後のフォローやアフターケア

これらを確認することで、説明が丁寧かつ実績が明確な税理士事務所かを判断できます。強みや得意分野を明らかにできる専門家を選ぶことが、安心して依頼できる最大のポイントです。

実際の相談事例・顧客満足度調査を反映したアドバイス

実際の相談においては、「対応が早く専門性が高い」「難しい資産評価も丁寧にサポートされた」など高い満足度評価の声が多いです。特に東京都内や横浜・名古屋・福岡など主要都市の相続税理士ランキングでは、顧客からの信頼性や口コミの良さが選定基準となっています。

| 相談事例 | 利用者の声 |

|---|---|

| 相続税の申告が不安 | 丁寧な説明と素早い対応で安心した |

| 分割協議が難航 | 他士業との連携サポートが助かった |

| 料金が不明で不安 | 明朗な見積もりで納得して契約 |

相談時は税理士法人の過去実績や公開されている口コミ、地元密着型や大手事務所の対応力も重視しましょう。信頼できる税理士選びは、将来発生し得る税務調査や追加対応の際にも大きな安心感につながります。