「iPhoneのスピーカーから急に音が小さくなった」「通話相手の声が聞き取りづらくなった」と感じた経験はありませんか?実はiPhone利用者の約8割が、知らぬ間にスピーカー内部へホコリや皮脂の蓄積を招いているといわれています。こうした蓄積が、音質の低下や通話トラブルの意外な原因です。

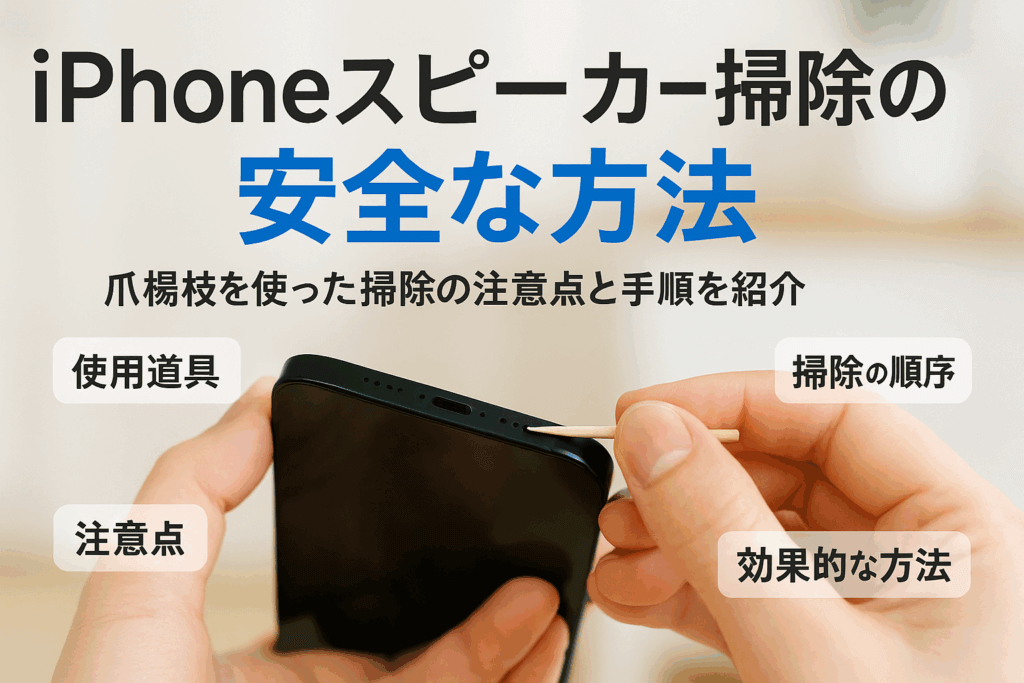

スピーカー掃除の重要性は、多くのApple正規サービススタッフも指摘しており、正しい道具選びと事故リスクの回避が長持ちのカギ。特に「爪楊枝で掃除しても大丈夫?」「逆に壊れたりしない?」と不安に感じたことがあるかもしれません。

実際、誤った掃除方法でスピーカーメッシュを破損し、数千円〜1万円単位の修理費用が発生したとの相談も少なくありません。間違った方法は思わぬ損失につながります。

この記事では、【2025年最新iPhone対応】の公式見解や実体験をもとに、安全に使える掃除道具の選び方から、爪楊枝の賢い使い方、モデル別の注意点までを専門的に解説します。

今しか手に入らない「音質改善」と「端末長寿命」のヒントを、分かりやすい手順や具体例とともにご紹介。気になるトラブル回避策や日常メンテナンス方法まで、最後まで読むだけで身につく実用知識をまとめています。あなたのiPhoneを安全かつ簡単に甦らせる方法、ここから始めてみませんか?

- iPhoneスピーカーを掃除する際に爪楊枝を使う方法|安全性や注意点を徹底解説

- 爪楊枝を含む掃除道具の選び方と安全な使い方ガイド|失敗しないポイント

- iPhoneスピーカー各部位の掃除方法|上部スピーカー、下部スピーカー、受話口、充電口対応

- 2025年最新モデル対応|iPhoneスピーカー構造の変化と公式推奨される掃除方法

- iPhoneスピーカー掃除の実践テクニック|手順・コツ・掃除頻度の理想形

- 掃除にまつわるよくあるトラブル・失敗事例とその回避策

- iPhoneスピーカー掃除を継続するための最新グッズと日常メンテナンス習慣

- iPhoneスピーカー掃除に関するQ&A|疑問解決

- iPhoneスピーカー掃除後の正しい取り扱いと効果的な音質維持法

iPhoneスピーカーを掃除する際に爪楊枝を使う方法|安全性や注意点を徹底解説

なぜiPhoneスピーカーの掃除が必要か?音質・通話品質低下のメカニズム

iPhoneスピーカー部分にホコリや皮脂、細かなゴミが蓄積すると、音質の劣化や通話品質の低下が起こります。特にメッシュ部分や下の穴にホコリが詰まることで、スピーカー音やマイク性能に悪影響が出るケースが多いです。スマートフォンは日常的に手や耳に触れるため、どうしても汚れが溜まりやすくなります。ホコリが原因で音量が下がる、音が割れる、マイクが作動しなくなるといったトラブルを防ぐためには、定期的なクリーニングが大切です。iPhoneだけでなくAndroidスマホも同様にメンテナンスを心がけましょう。

埃・皮脂・異物の蓄積による影響と故障リスク解説

スピーカーや受話口に埃や皮脂が溜まると、メッシュの隙間が塞がり、音がこもったり、聞こえづらくなります。更に異物がスピーカー内部に侵入すると、故障の原因にもなりかねません。特に、水分と埃が混ざると粘着性が高くなり、簡単な掃除では除去できなくなることも。ホコリや皮脂はイヤホン接続部や充電口にも付着しやすく、接続不良や動作不良のリスクを高めます。iPhoneの場合、精密機器のため内部へ異物が入り込むと修理が必要になることもあるため、日常的な掃除で清潔な状態を保ちましょう。

掃除頻度の目安と長期的なメンテナンスの効果

iPhoneスピーカーは月1回を目安に掃除するのがおすすめです。ホコリや皮脂が溜まりやすい生活環境や、毎日外出先に持ち歩くユーザーは2〜3週間ごとのメンテナンスが効果的です。定期的なクリーニングは音質キープだけでなく、長期的な端末の寿命維持や故障予防にも繋がります。爪楊枝やエアダスター、セロハンテープ、柔らかいブラシなどを正しく使い分けることで、スピーカーやマイク周りを傷めることなく安全にお手入れが可能です。また、掃除後はiPhone専用の水抜きアプリやスピーカークリーニング音を使って微細なホコリや水分を除去するのも有効です。下表に各道具の特長と使用場面をまとめましたので、参考にしてください。

| 道具 | 特長 | 適した用途 | 使用時の注意点 |

|---|---|---|---|

| 爪楊枝 | 先端が細く隙間掃除に最適 | メッシュ部分のホコリ除去 | 先端を丸めて優しく作業 |

| セロハンテープ | 粘着力でホコリを取りやすい | 表面の埃・軽い汚れの除去 | 強く押し付けすぎない |

| エアダスター | 空気の圧力でゴミを吹き飛ばせる | 穴や隙間の細かな埃除去 | 距離を確保し短時間のみ噴射 |

| 柔らかいブラシ | 毛先で細部の埃を絡めとりやすい | メッシュ周囲や端部の掃除 | 強くこすらず優しくなでるように |

また、掃除後は必ず端末の状態や音質を確認し、異常があれば無理な作業は控えて専門店へ相談することをおすすめします。適切な頻度とやり方を守ることで、安心してキレイなiPhoneライフを楽しめます。

爪楊枝を含む掃除道具の選び方と安全な使い方ガイド|失敗しないポイント

iPhoneスピーカーを清潔に保つには、道具選びと使い方が重要です。優しい素材を選ぶことで、傷や破損を防ぎながらホコリや皮脂をしっかり取り除けます。特に人気のある掃除道具には爪楊枝、歯ブラシ、綿棒、セロハンテープ、スライムなどがありますが、それぞれに特徴と注意点があるため事前の知識が欠かせません。失敗を防ぐコツは、スピーカーメッシュや穴を傷めないこと、力を入れすぎないことです。道具の特性と安全な取り扱い方を把握すれば、音質低下や通話トラブルの予防にもつながります。

爪楊枝のメリットとリスクを徹底解説|柔軟な先端加工の実例紹介

爪楊枝を使う最大のメリットは、スピーカーの細かい部分にたまったホコリやゴミをピンポイントで除去できる点です。尖った先端を柔らかく少し丸めておくと、メッシュ部分やサイドの隙間も安全に掃除しやすくなります。とはいえ、力を入れすぎるとメッシュや内部部品を損傷するリスクもあるため注意が必要です。

爪楊枝の安全な活用例:

- 先端を指やサンドペーパーで丸めて柔らかくする

- 強く押し込まず、軽いタッチで汚れをやさしく撫でる

- 大きなホコリが見えた時のみ使用する

誤った使い方を防ぐためには、事前にiPhoneの電源をオフにし、作業中は無理な力を加えないことが大切です。

代替アイテムとの比較(歯ブラシ、綿棒、セロハンテープ、スライム)

下記のテーブルで代表的な掃除道具を比較しています。

| 掃除道具 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 爪楊枝 | 細部まで届く、低コスト、調整しやすい | 力加減によっては損傷リスク |

| 歯ブラシ | 柔らかい毛先で広範囲を優しく掃除 | 毛が硬い場合は傷の恐れ、細部は届きにくい |

| 綿棒 | 柔軟で安心、耳スピーカーや受話部も対応 | 水分を含ませるのは不可、細部除去不向き |

| セロハンテープ | 粘着面でホコリを安全に抜き取れる | 粘着が強すぎるとメッシュに残留の危険 |

| スライム | 形状にフィット、簡単に隙間ホコリを取り除ける | 粘着カスが残ることがあり細部清掃はやや不向き |

道具別の安全な取り扱い手順と注意事項

iPhoneスピーカー掃除では、道具ごとに正しいステップを守ることでトラブルを防げます。代表的な清掃道具の取り扱いポイントは下記の通りです。

- 爪楊枝

- 先端を丸く加工してから使用し、軽い力でメッシュ表面のゴミのみ抜き取る。

- 歯ブラシ

- 柔らかい毛を使い、スピーカー上で小刻みに動かす。毛先が細かい部分に入るようコツコツ撫で掃除を行う。

- 綿棒

- 乾いた状態で優しく表面を拭き取る。繊維が引っかからないよう注意する。

- セロハンテープ

- 粘着力の弱いテープを指先に巻き、ペタペタと貼っては剥がしを繰り返しホコリを取る。

どの道具も力任せに扱わず、iPhone本体やスピーカーメッシュを傷つけないように意識しましょう。

禁止すべき掃除道具とそのリスク(ボンド、水分、金属器具など)

危険な掃除道具とリスクをしっかり把握しておきましょう。

- ボンドやグルーガン:メッシュやパーツのすき間に接着材が残り、故障や音質不良の原因になります。

- 水分を含んだクリーナーやウェットティッシュ:iPhone内部に水分が侵入するとショートやサビ、動作不良を引き起こす危険があります。

- 金属製の針やピンセット:メッシュや回路の損傷リスクが極めて高いため絶対に使用しないでください。

安全に掃除したい場合は、純正のクリーニング用品や適切な専用ツールを活用することが大切です。気になる場合はAppleサポートへの相談や専門店でのメンテナンスも検討しましょう。

iPhoneスピーカー各部位の掃除方法|上部スピーカー、下部スピーカー、受話口、充電口対応

上部スピーカー掃除の具体的ステップと注意点

iPhoneの上部スピーカー(通称:受話口)は、通話時によく使われるためホコリや皮脂の蓄積が気になる部位です。掃除を始める前に必ず電源を切る、またはスリープ状態にしましょう。掃除道具は柔らかい毛先のブラシやクリーニング用の綿棒、セロハンテープがオススメです。固い道具を使うとメッシュを傷つけるリスクが高まります。

掃除手順は以下の通りです。

- ブラシを軽く当てて優しくホコリを掻き出す

- 綿棒やテープで細かい汚れや皮脂を吸着して除去する

- 爪楊枝を使う場合は先端にティッシュを巻き、軽く擦ることでピンポイントのホコリも落とします

強くこすらず、力を入れすぎないことが損傷防止のポイントです。

下部スピーカー掃除時の隙間ケアと力加減

iPhoneの下部には小さなスピーカー穴が並んでおり、ホコリやゴミが詰まりやすい箇所です。掃除の際は爪楊枝・綿棒・セロハンテープなど市販の掃除道具が役立ちます。正しい方法を守ることで、スピーカー音質の低下をしっかり防げます。

下部スピーカー掃除のコツをまとめます。

| 道具 | 掃除方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 爪楊枝 | 先端を丸めて優しく隙間をなぞる | メッシュを破損しないよう力加減が重要 |

| セロハンテープ | 穴の上に押し当て、ホコリを粘着で取り除く | 強く押さずにゆっくり剥がす |

| ブラシ | 柔らかい毛で表面を軽くなでる | 毛先がスピーカー部に入りすぎないよう注意 |

強い力や鋭利な道具(針・ピンなど)は使わないでください。傷やメッシュ破損のリスクが高まります。

受話口の清掃ポイントと音質改善効果

iPhoneの受話口は、通話音声をクリアに保つためにこまめな掃除が求められます。掃除道具として最適なのは綿棒やセロハンテープ、クリーニング専用ジェルです。細かなホコリや汚れをその場でしっかり落とせます。

清掃の手順は以下のとおりです。

- 綿棒でやさしく受話口をなぞる

- 粘着力の弱いテープをそっと当ててホコリを吸着

- クリーニングジェルを軽く押し当てて細かな塵をまとめて取る

定期的な清掃により音質のこもりや聞こえにくさが解消することが多いので、少なくとも月に1度はケアを行うようにしましょう。

充電口とイヤホンジャックのクリーニングも含む総合ケア手順

iPhoneの充電口やイヤホンジャックにもホコリや皮脂が蓄積しがちです。内部にゴミが溜まると充電不良や接触不良の原因にもなるため、定期的なケアが不可欠です。おすすめの掃除方法は下記のとおりです。

- エアダスターを使用し、入り口からホコリを優しく吹き飛ばす

- 爪楊枝の先端をコットンやティッシュで覆い、軽く隙間の汚れをかき取る

- セロハンテープで入口周辺を軽く押さえ、粘着で細かい塵を取る

適切な掃除を行うことで、充電トラブルや音飛び、接触不良を大きく予防できます。細かい作業が苦手な場合は、市販のクリーナーキットや専用ブラシの活用も安心です。日常的なケアでiPhoneを快適に保ちましょう。

2025年最新モデル対応|iPhoneスピーカー構造の変化と公式推奨される掃除方法

新型iPhoneの防塵・防水性能と掃除の注意点

iPhoneの最新モデルでは防塵・防水性能が向上し、内部へのホコリや水の侵入が以前よりも抑えられています。しかし完全に異物をシャットアウトするわけではなく、通話や音楽再生で使うと「スピーカーや受話口にホコリや皮脂が蓄積」しやすいのが実情です。

防水仕様とはいえ、液体を使った掃除や強い圧でこすることは推奨されていません。また、精密なスピーカー部分は汚れが溜まると音質低下や音割れの原因となるため、正しい手順で定期的に手入れする必要があります。故障のリスクを減らすためには、電源を切った状態で掃除し、金属や鋭利な器具を直接差し込まないようにしましょう。

モデル別構造違いと掃除の最適な道具選択

iPhoneはモデルごとにスピーカーの形状やメッシュの細かさが異なり、掃除方法や道具選びが大切です。下記の表で違いとおすすめの掃除道具を確認できます。

| モデル | スピーカー配置 | メッシュの細かさ | 最適な掃除道具 |

|---|---|---|---|

| iPhone 14/15シリーズ | 下部・上部 | 非常に細かい | 柔らかいブラシ、爪楊枝(先端加工)、セロハンテープ |

| iPhone 12/13シリーズ | 下部・上部 | 標準 | ブラシ、エアダスター、テープ |

| iPhone 8/X/SE2 | 下部 | 標準 | ブラシ、爪楊枝、クリーナー |

| Android等 | モデルにより異なる | モデルごとに異なる | ソフトブラシ、掃除ジェル |

最適な道具選びのポイント:

- 爪楊枝を使う場合は先端を丸めてメッシュを傷つけにくい状態にすること

- セロハンテープは粘着力の弱いものを選び、ホコリだけをピンポイントで除去

- エアダスターを使用する際は短時間・一定距離を保って吹き付けることが重要

新技術採用のスピーカーメッシュと掃除時のリスク管理

最新のiPhoneや一部Android端末には、超微細なスピーカーメッシュが採用されています。メッシュ部分は非常にデリケートで、強い力や鋭いもので突くと破損や穴あき、音質劣化を引き起こす恐れがあります。特に「爪楊枝」は細かい穴に入りやすい反面、先端をそのまま使うと内部のダメージにつながる可能性があるため注意が必要です。

掃除時には以下の点を守りましょう。

- 必ず端末の電源をオフにする

- 力を入れずやさしく表面だけをなでるイメージで掃除する

- 粘着系スライムやグルーガン等、推奨されない方法は避ける

スピーカーの音の聞こえにくさや音割れは「汚れやホコリが原因」であることが多いですが、正しい道具と方法で定期的に掃除すれば音質改善や長持ちが期待できます。大事な端末を安全に保つには掃除の“やりすぎ”や無理なクリーニングは避け、定期チェックを心がけることがポイントです。

iPhoneスピーカー掃除の実践テクニック|手順・コツ・掃除頻度の理想形

電源オフから掃除開始までの準備作業詳細

掃除を始める前に、まず本体の電源をオフにし、ケースや保護フィルムを外してください。これにより静電気や水分の侵入によるリスクを減らせます。作業は明るくてホコリの少ない場所で行いましょう。乾いた柔らかな布も用意し、必要なら軽く端末表面も拭き取ります。スピーカー付近の状態やメッシュ部分のゴミ詰まり、iPhone下部の充電口・マイク部分なども目視で確認します。事前チェックを丁寧に行うことが、スマートフォンの安全なクリーニングの鍵です。特にiPhoneの「耳に当てるところ」や「下の穴」部分も汚れが気になる場合がありますので、見落とさないよう注意してください。

エアダスター、爪楊枝、セロハンテープなど道具の連携使い方

iPhoneスピーカー掃除に使える主要な道具は以下の通りです。

| 道具 | 特徴・使い方 | 注意点 |

|---|---|---|

| 爪楊枝 | 先端を和らげ、メッシュ部を傷めないよう優しく使う | 強く押し込まない、先端加工を推奨 |

| エアダスター | 空気圧でホコリを吹き飛ばす | ノズルを近づけすぎず、逆さ使用しない |

| セロハンテープ | 粘着面をメッシュに軽く当てて微細なゴミを吸着 | 強力すぎるテープは不可、粘着跡に注意 |

| 柔らかい歯ブラシ | 軽いブラッシングで表面のホコリを除去 | 先端が硬い物や力強い摩擦は避ける |

| クリーナージェル | メッシュを傷つけずに隙間汚れを吸着 | 水分多いタイプやiPhone非対応の物は避ける |

爪楊枝は先端部を少し丸めて使用し、メッシュ及び通話口部分を慎重にクリーニング。エアダスターは市販のスマートフォン対応品を短時間のみ利用し、セロハンテープは弱粘着タイプがおすすめです。複数の道具を目的に応じて使い分けることで、iPhoneの音質劣化や部品破損を防げます。

掃除後の音質・通話音チェック方法と効果のセルフ測定法

掃除が完了したら、効果を実感できるか音質や通話音をチェックしましょう。まずは標準の音楽アプリや通話機能を使い、以下のポイントを確認します。

- スピーカー音量が以前よりクリアに聴こえる

- 通話時に相手の声や通知音がハッキリ届く

- ノイズ、音割れ、水音が減少している

特に水濡れ後の「水抜き」が必要な場合は、専用アプリやショートカット機能を活用し、端末から水分がしっかり除去されたか確かめてください。音の問題が改善しない場合は内部にゴミや水分が残っている恐れがあります。念入りに手順を繰り返しても変化がない場合、iPhoneの修理サポートを利用しましょう。掃除の頻度は月1回が目安ですが、日常でホコリや皮脂が多い環境下ではよりこまめな手入れがおすすめです。

掃除にまつわるよくあるトラブル・失敗事例とその回避策

スピーカーメッシュ破損や埃の押し込み事例分析

iPhoneスピーカーの掃除において、スピーカーメッシュが破損したり、内部へ埃を押し込んでしまうトラブルが多く見られます。特に爪楊枝やブラシを用いる際に強い力を加えることや、先端が尖ったままの爪楊枝を使うことでメッシュが傷つきやすくなります。埃を取り除くつもりが、逆に内部へ押し込んでしまうケースも珍しくありません。

下記の表は、主な失敗事例と原因、回避ポイントをまとめたものです。

| 事例 | 主な原因 | 回避ポイント |

|---|---|---|

| メッシュ損傷 | 強い力、固い道具の利用 | 柔らかいブラシ、先端を丸めた爪楊枝 |

| 埃の押し込み | 突っつく・押し込む動作 | 軽いタッチ、引き上げる動作 |

| メッシュの取り外れ | 無理な引っ張り、金属器具の誤使用 | 指定道具のみ使用 |

正しい道具選びと力加減に慣れることで、余計なトラブルを防ぎやすくなります。

水分混入や金属工具の誤使用に起因する故障例

スピーカーやマイク周辺を掃除する際、水やアルコールなどの液体を使用することで内部に水分が入り込み、音割れや通話異常といったトラブルへ発展しやすくなります。また、ピンセットや針金といった金属工具の誤使用も基板や部品の損傷を招くため、避けるべきです。

水分混入や金属工具の誤使用による主な失敗例を見ると、多くは下記のような現象へつながります。

- 音が割れる、篭もる

- 音量が極端に下がる

- マイク・受話口・カメラ機能の一時的な異常

- 最悪の場合、端末のショートや修理不可の故障

掃除時は必ず乾いた柔らかい道具(綿棒、セロハンテープなど粘着の弱いもの)を活用し、決して液体や金属道具を使わないことが肝心です。

クリーニング失敗時のバリエーション別修理対応案内

万が一、掃除によってトラブルが発生してしまった場合の対応策を知っておくことも大切です。下記リストの内容を参考に、状況別に迅速な対処を心掛けましょう。

- 音が出ない・異常がある

- 再起動や設定のリセットで改善しない場合、Apple正規サービスやキャリアショップに相談

- メッシュや内部部品が外れた

- 自己修復は推奨されません。速やかにプロの修理業者へ依頼

- 水分混入が疑われる

- 電源を切って静置し、早めに修理受付を受ける

- 軽微な接触不良や埃の押し込み

- クリーニング再チャレンジは控え、プロによる分解清掃を検討

状態が分からない場合は、自己判断で分解や繰り返しクリーニングせず、専門家による安全な修理・点検が安心です。トラブル発生時には冷静に正しい手順を選ぶことが、iPhoneを長く安全に使い続けるためのコツといえるでしょう。

iPhoneスピーカー掃除を継続するための最新グッズと日常メンテナンス習慣

100均からプロ用までおすすめクリーナー比較と使い分け

iPhoneスピーカーやメッシュ部分の掃除は、専用クリーナーを選ぶことでより安全かつ効果的に行えます。100円ショップの道具でも十分なケアが可能ですが、使い分けることでトラブルを防ぎ、音質の低下や通話時の聞き取りにくさを改善できます。以下で代表的なクリーニング用品と特徴を比較します。

| 商品名 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| 爪楊枝 | 先端が細く隙間のホコリ除去に最適 | メッシュ部分を軽くなぞるだけでホコリをキャッチ。力を入れすぎないことが重要 |

| 歯ブラシ(極細毛) | 優しくブラッシングできる | 全体のホコリ除去や細かい隙間にも対応。定期メンテナンスにも使いやすい |

| セロハンテープ | メッシュや穴の表面に貼り付けて汚れを取る | 爪楊枝や歯ブラシで取れない皮脂や表面汚れに有効 |

| クリーニングスライム | 柔軟性があり、形を変えて細部の汚れを吸着 | iPhone以外にもAndroidや他デバイスに使用可能 |

| エアダスター | 強めの空気で軽いホコリを吹き飛ばす | メッシュ内部の詰まりにも対応。短時間の噴射で安全に使用 |

どの道具も繰り返し使う際は力加減と方向に注意し、スピーカーやメッシュの破損リスクを避けてください。

iPhone専用掃除アプリや水抜きショートカット活用法

最近は物理的な清掃だけでなく、iPhoneやAndroid端末で使える「スピーカークリーニング音」や「水抜きアプリ」も話題になっています。これらはスピーカー内部に入った微細なホコリや水分を音の振動で外に押し出すもので、手軽かつ短時間でできるのが特長です。

代表的な方法は以下の通りです。

- iPhone水抜きショートカット

Siriショートカットアプリから「Water Eject」などの機能を追加し、指定の周波数音をスピーカーから流すことで、水分や軽いホコリの排出を狙います。

- クリーニング音アプリ

スマホクリーナーやsonic・Water Ejectのような無料アプリを活用し、スピーカー内の異物を振動で取り除く。iPhoneだけでなくAndroidにも対応したアプリがあります。

この方法は水分混入時だけでなく、埃や皮脂の微細な粒子にも一定の効果があり、物理的なクリーニングの前後に活用するのもおすすめです。通常の掃除と組み合わせて利用することで、より清潔な状態を保つことが可能です。

日常的なお手入れで長持ちを実現する具体的習慣紹介

日々のメンテナンス習慣を取り入れることで、iPhoneのスピーカーやメッシュ部の劣化を防ぎ、クリアな音質を長期間維持できます。難しいケアは不要で、次のポイントを意識するだけで十分です。

- 定期的な簡易クリーニング

帰宅後や外出先から戻った際に、乾いた柔らかい布やエアダスターで優しく表面を拭き取る習慣をつけることで、ホコリや皮脂の蓄積を効果的に防ぎます。

- カバーやケースの掃除も忘れずに

ケース内部には細かなゴミやホコリが溜まりやすいので、週1回はケースを外して掃除するのが理想的です。

- 異常時はすぐに確認

音が小さくなった、通話が聞こえづらいなどの症状があれば、すぐにメッシュ部分を確認し、詰まりや汚れを見つけたら専用クリーナーやアプリを活用しましょう。

- 推奨掃除頻度リスト

- 屋外やホコリの多い場所への持ち出しが多い場合:週1回

- 室内中心で使用の場合:2週間に1回

日常からのこまめなメンテナンスによって、iPhone本体の寿命や快適な利用環境が大きく変わります。

iPhoneスピーカー掃除に関するQ&A|疑問解決

「爪楊枝は本当に危険?」「掃除に消毒剤は使えるか」を詳細回答

Q:iPhoneのスピーカーを爪楊枝で掃除しても大丈夫?

先端が鋭利な爪楊枝はスピーカーメッシュを傷つける恐れがありますが、先端を軽く丸めて優しく使えば安全性を高められます。強く押し込まない・金属製は使わないなど、力加減と道具の状態がポイントです。

Q:アルコール系の消毒剤で掃除してもよい?

スピーカー部分は水分や薬剤に弱いので、消毒液やウェットティッシュの使用は避けてください。水分が内部に浸透し故障リスクが高まります。

Q:セロハンテープやスライムは使える?

弱い粘着力のセロハンテープならOKです。ホコリの付着部分に軽く貼り、ゆっくり剥がせばメッシュクリーニングが可能です。市販のクリーニングスライムも便利ですが、成分や残留リスクがあるため100均グッズより専用品を推奨します。

部位別掃除のコツやおすすめ道具の使いわけ

iPhoneの部位ごとに最適な掃除方法と道具を使い分けるのがコツです。特に下記の表を参考にしてください。

| 部位 | おすすめ道具 | ポイント |

|---|---|---|

| スピーカーメッシュ | 爪楊枝(先端丸める)、歯ブラシ(超軟毛) | 強い力をかけない |

| 下の穴・充電口 | 乾いた綿棒、エアダスター | 奥に押し込まない |

| イヤホンジャック | 綿棒 | 水分厳禁 |

| 受話口・耳に当てる部分 | テープ、クリーニングブラシ | 表面の皮脂も除去 |

| 全体 | マイクロファイバークロス | 拭き取り時は軽く |

次のリストも役立ちます。

- エアダスター:埃や細かなごみを瞬時に吹き飛ばす

- ブラシ(メガネ用など超細毛):メッシュ内の汚れをやさしく除去

- テープ:頻繁な掃除の完了仕上げに

- スライムやボンド系:必要最小限のみ利用し、残留に注意

ユーザーの機種や掃除頻度、メッシュの状態によって使い分けてください。

トラブル時の応急処置・専門業者利用の判断基準

スピーカー掃除後も音割れ、音が小さいなどのトラブルが残る場合、無理な自己分解や針・金属ピンの利用は厳禁です。掃除で改善しない場合は、Apple公式サポートや専門修理業者の相談が安全です。

万一、水分が入った、または水抜きが必要な場合は下記の方法が有効です。

- iPhone専用の水抜き用アプリやショートカットでスピーカー振動音を流す

- 乾いた場所で自然乾燥させる

- 電源を切って十分乾燥するまで充電や使用を控える

スピーカーメッシュや受話口、マイク部分での「穴が空いた」「メッシュが取れた」などの損傷は、自己修理せずAppleサポートに相談してください。トラブル時は安全第一の判断を忘れずに。

iPhoneスピーカー掃除後の正しい取り扱いと効果的な音質維持法

清掃後のスマホ保護・使用環境整備で音質劣化防止

iPhoneスピーカー掃除が完了した後は、端末の音質を損なわないための取り扱いが重要です。掃除でホコリや皮脂汚れを除去した直後は、スピーカーの開口部やメッシュが無防備な状態になりやすいため、スマートフォンを使う際は下記の点に注意すると良いでしょう。

- スマホをなるべく清潔な環境で使用する

料理中やほこりの多い場所では、iPhoneをむき出しで置かないよう意識しましょう。

- ケースやカバーで保護する

スピーカー部分が露出してしまうケースは避け、ホコリが入らない設計のものを選ぶことで日々の汚れの蓄積を防げます。

- イヤホンやハンズフリー通話の活用

iPhoneを耳に当てる場面や通話時には、耳垢や皮脂がスピーカー周辺に付着しやすいので、ワイヤレスイヤホンやマイク利用も効果的です。

下記の表は、清掃後のスピーカー保護のポイントをまとめたものです。

| 項目 | おすすめ方法 |

|---|---|

| 端末保管場所 | ほこりの少ない場所に置く、バッグ内ポケット推奨 |

| ケース選び | メッシュ部を覆わない、フィルターつきカバー |

| 取り扱い時の注意 | 水場や汚れの多い場所での使用を避ける |

| 使用アクセサリ | イヤホン・ハンズフリーで直接接触回避 |

清掃後は常に清潔な状態を保つことが、長期的な音質維持につながります。

定期的なチェックポイントと長寿命化のための日々の注意点

iPhoneスピーカーを良好な状態で使い続けるためには、掃除後の定期的なチェックが欠かせません。下記のポイントを確認し、必要に応じて適度なクリーニングを行いましょう。

- スピーカー穴やメッシュ部分にホコリがあるか確認する

- 音がこもって聞こえる、音量が小さいなど異常がないか注意して聴く

- 水分が付着していないか目視でチェックする

- 定期的な掃除は月1回を目安に行うと安心

また、掃除の際には以下の点も押さえておくことが重要です。

- 爪楊枝やブラシを使う際、力を入れすぎない

- セロハンテープやスライムは粘着力が強すぎないものを選ぶ

- 水滴が入り込んだ場合は速やかに乾燥させる

- アプリや水抜き音を用いた内部の清掃方法も活用する

こまめに状態を確認し、トラブルを未然に防ぐことが長寿命化のポイントです。日常使用でのスピーカー劣化が気になる場合は専門店での点検や修理を検討しましょう。正しいお手入れを習慣化することで、快適な通話や音楽再生を長く楽しめます。