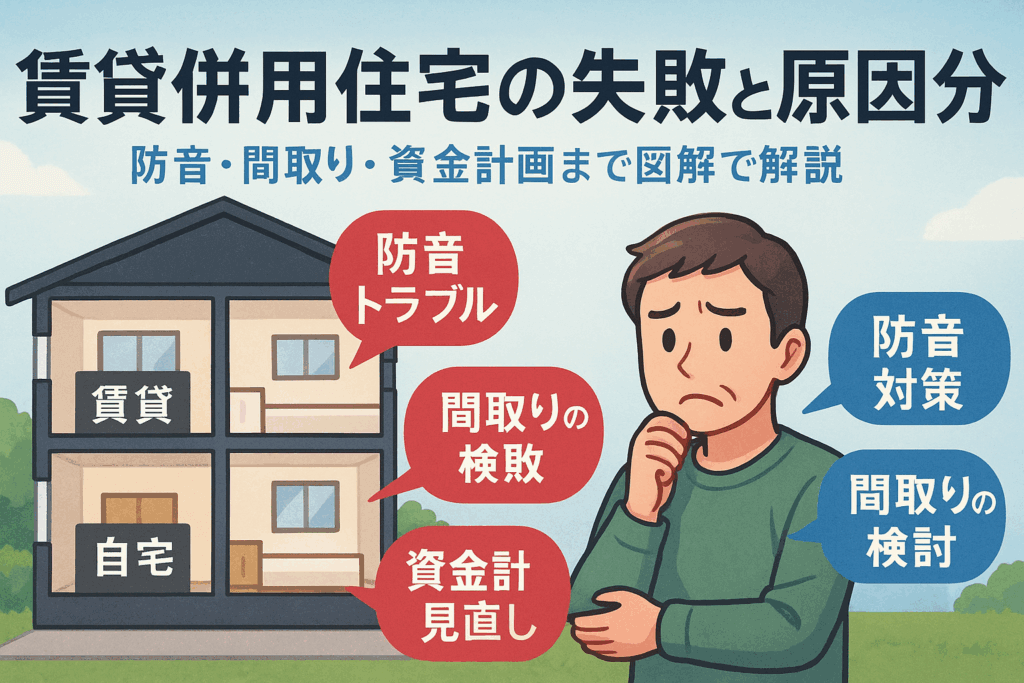

毎月の家賃収入で住宅ローン返済をまかなえる――そんな理想に惹かれて「賃貸併用住宅」を検討する方がここ数年で急増しています。しかし、実際には「全体の3割以上のオーナーが“もっと調べておけばよかった”と後悔している」という調査も見逃せません。

「生活音やプライバシーのトラブルでストレスを抱えている」「空室リスクや家賃下落で、利益どころか赤字に…」「売却したくても価格が伸び悩み、資産価値が下がった」といった声が多数寄せられています。特に、立地選定や管理体制、間取り設計の見誤りが重なり、オーナーが支払う追加費用が当初計画から数百万円単位で増加するケースも少なくありません。

「賃貸併用住宅で失敗したくない」「後悔した人のリアルな事例と原因、その乗り越え方を知りたい」と考えていませんか?

本記事では、実際の失敗パターンやその根本原因をプロの視点から徹底分析。さらに、資金計画や土地・間取り・管理体制など、検討時に絶対見落としたくないポイントを具体的なデータと実例でご紹介します。

最後まで読むことで、“後悔しない賃貸併用住宅経営”への確かなヒントが必ず得られます。

賃貸併用住宅で後悔が多発する代表的な失敗パターンと原因分析

賃貸併用住宅は、マイホームと賃貸経営を両立できる一方で、後悔や失敗が起こりやすい物件タイプです。代表的な事例と原因を深掘りし、実際に体験したオーナーが直面しやすい課題やそのリスクを整理します。

生活音・プライバシー問題による後悔で悩む – 防音・設計失敗の実例

生活音やプライバシーの問題は多くのオーナー・入居者にとって大きなストレスになります。防音性が不十分な建物では、隣室や上下階からの音が響きやすく、日常生活に悪影響を及ぼすことがあります。住宅ローン控除や収益性だけに注目して計画を進めてしまい、「思っていた以上に生活音が気になる」という声が多いのが現実です。こうした事例はブログや体験談でも繰り返されています。

オーナーと入居者の生活リズム不一致から起こるトラブル

オーナー家族と入居者の生活リズムが大きく異なると、早朝や深夜の音でトラブルになりがちです。とくに小さな子どもがいる家庭や夜勤のある職業の場合、時間帯の違いによるクレームや気まずさが発生しやすいです。日々の生活音がストレスの原因となり、「賃貸併用住宅はやめとけ」という意見にもつながります。

間取り・エントランス分離が不十分な場合のリスク

間取り設計やエントランスの分離が甘いと、プライバシーの侵害が大きな問題になります。同じ玄関や廊下を共有する設計では、顔を合わせる頻度が高くなり、住み心地が損なわれることもしばしばです。独立性を高める工夫やエリア分けが不十分な場合、入居者が退去しやすくなり、空室リスクにも直結します。

収益性低下と空室リスクに直面して後悔する長期にわたる運用課題

賃貸部分の家賃収入で住宅ローン返済を支えるプランが計画通りいかないこともあります。長期運用においては賃貸需要の見極めや家賃相場の変動、不動産価値の変化といった多くの要素が絡み合います。

家賃設定ミスや賃貸需要の見誤り

家賃を高く設定し過ぎると入居者が集まらず、空室期間が長期化する恐れがあります。逆に低すぎる家賃設定は収益が想定を下回る原因になります。賃貸需要の変化や地域特性を正しく把握しないと「収支のシミュレーションと実際が違う」といった大きな後悔につながります。

管理会社選定失敗とクレーム対応の負担増加

管理会社の選定で失敗すると、入居者募集やトラブル対応がうまくいかないリスクが高まります。クレーム処理やメンテナンス対応が遅れれば、口コミ・評価の悪化、長期的な空室増加という悪循環に陥ります。信頼できる管理会社選びと運営体制の見直しは必須です。

| 主な運用リスク | 具体的な課題 | 考慮ポイント |

|---|---|---|

| 家賃相場変動 | 入居率の低下 | エリアの賃貸需要調査 |

| 空室期間長期化 | 収支バランス悪化 | 適切な設定と対策 |

| クレーム対応 | オーナー負担増加 | 管理会社の実績確認 |

売却困難の現実と市場評価の落とし穴で後悔するケース

賃貸併用住宅は流通価格が一般住宅やアパートと異なり、売却時に資産価値が期待通りにならないケースも多く見られます。

賃貸併用住宅特有の資産流動性問題

賃貸部分を持つ住宅は、購入希望層が限られるため、市場で希望通りに売れるとは限りません。地域や建物状態に影響を受けやすく、結果的に値下げや売却期間の長期化が発生しやすいのが現状です。

売却時の買い手視点での注意点

買い手となる層は「自宅+賃貸」という二重の役割を厭う場合もあり、間取りや立地がニーズと合わないと敬遠されます。住宅ローンが残る中で計画的な売却が必要となるため、売却前から出口戦略を綿密に設計しておくべきです。

| 売却の主なリスク | 対応ポイント |

|---|---|

| 買い手層が限定的 | ターゲットニーズの徹底調査 |

| 資産価値の下落 | 中古市場での評価事例の確認 |

| 売却期間の長期化 | 早期売却プランの事前検討 |

後悔しないための資金計画と収支シミュレーションの極意から学ぶ

家賃収入によるローン返済の落とし穴で後悔しない収益計画の注意点

家賃収入をローン返済の主軸とする場合、計画の甘さが大きな後悔や失敗につながることがあります。賃貸併用住宅は一見、安定した収入を得られるように感じられますが、想定通り入居が続く保証はありません。賃貸部分の空室リスクや家賃下落、突発的な修繕費も考慮することが重要です。

下記のような失敗パターンが多く見られます。

-

空室率を低く見積もりすぎた結果、返済計画が破綻した

-

家賃を高く設定しすぎてなかなか入居者が決まらない

-

修繕費や管理費など変動費を見落とした

リスクへの対応を怠ると、月々の返済が家計を圧迫し「やめとけ」「危険」という口コミが増える原因となります。

固定費と変動費を含めた詳細な資金計画の作り方

賃貸併用住宅の資金計画には、住宅ローンの返済額だけでなく、賃貸経営に必要なすべての費用を正確に見積もることが欠かせません。

下表は、見落としやすい固定費・変動費の主な項目です。

| 費用項目 | 概要 |

|---|---|

| ローン返済 | 毎月の元金・利息 |

| 固定資産税 | 年1回、市区町村へ支払い |

| 火災保険・地震保険 | 契約内容により異なる |

| 修繕積立金 | 建物維持・設備更新のため |

| 共用部電気代 | 共用スペース・外灯等 |

| 管理費 | 管理会社委託の場合 |

| 賃貸部分清掃費 | 定期清掃の実施 |

| 仲介手数料 | 新規入居時 |

これらをすべて毎月・年間単位で算出し、余裕をもった資金計画を立てることで後悔を大きく減らせます。

複数年シミュレーションの必要性と見落としやすい費用

短期的な試算では見えにくいリスクを把握するため、10年後・20年後を見据えたシミュレーションが不可欠です。入居者の世代交代や家賃相場の値下がり、設備の大規模修繕費などが発生するタイミングも事前に想定する必要があります。

-

建物や設備の老朽化による修繕費

-

長期空室時の集客コスト

-

管理会社への委託料増額

-

退去時のクリーニング費用

将来のキャッシュフローが赤字化しないか、年数ごとの収支推移をシミュレーションし、資金不足を防ぐための準備が不可欠です。

空室リスク対策と収益安定化のための家賃設定戦略で後悔を回避

賃貸併用住宅の最大のリスクは空室にあります。適正な家賃設定やターゲット入居者の明確化、日々の管理体制の向上が長期安定経営の鍵となります。

地域相場分析と入居者ニーズの把握方法

家賃の設定は、類似エリアの賃貸市場データをもとに決定しなければなりません。周辺エリアの家賃相場、設備や間取りのトレンドを調査し、ニーズに合致した条件を打ち出すことが重要です。

-

不動産ポータルサイトで相場をチェック

-

自社物件の強み・弱みをリストアップ

-

単身者・ファミリーどちらをターゲットにするか明確に設定

古い設備や独特な間取りが残る中古物件は「やめとけ」「罠」と言われやすいため、リフォームやプラン再設計も検討しましょう。

空室リスクを軽減する管理体制の強化

質の高い管理会社との提携や、迅速なトラブル対応、清潔な共用部分の維持は入居率に直結します。空室対策に有効な方法を導入することで、安定した家賃収入の実現に近づけます。

-

24時間トラブル対応の導入

-

募集情報の最適化と広告力の強化

-

入居者の属性に合わせた設備・サービス提案

万全の管理体制が「後悔しない賃貸併用住宅」への第一歩となります。入居者からの信頼を得ることで、収益性と将来の資産価値を高めていきましょう。

賃貸併用住宅の設計・間取りで後悔しないためのポイントを専門的に解説

面積・間取りの最適化による後悔防止 – 40坪・50坪・60坪のプラン比較

賃貸併用住宅は、適切な面積配分と間取り設計が後悔を防ぐカギです。敷地面積や建物規模ごとのおすすめプランは下記の通りです。

| プラン | ファミリー世帯 向き | 単身者 向き | 推奨間取りの例 | 収益性の目安 |

|---|---|---|---|---|

| 40坪 | 1LDK中心 2~3戸 | 1K/1DK 3~4戸 | 2LDK+1K複数 | 中 |

| 50坪 | 2LDK中心 2~4戸 | 1LDK 4~5戸 | 3LDK+1K/1LDK | 高 |

| 60坪 | 2LDK~3LDK 4戸 | 1LDK 5~6戸 | 3LDK×2+1LDK複数 | 最高 |

理想のプラン選びには、自宅部分と賃貸部分のバランス、税金、将来的なライフスタイルの変化を必ず考慮してください。間取りを検討する際は周辺ニーズを調査し、賃貸需要にマッチしたプラン選定が重要です。

ファミリー向けと単身者向けの収益リスクの違い

ファミリー層向けは長期入居の傾向がありますが、転勤や子どもの成長による退去リスクも無視できません。一方で単身者向けは回転率が高く空室リスクが上昇するものの、賃料で分散投資が可能となります。

-

ファミリー向けの特徴

- 長期安定入居が期待できる

- 退去時のリフォーム費用が高くなる場合あり

- 周辺に学校・公園等が求められる

-

単身者向けの特徴

- 回転率が高く収益の波が出やすい

- 独自の設備需要(収納、ネット)が高い

- 周辺駅近立地で強みを発揮しやすい

上記ポイントを踏まえて、自分の資金計画・地域特性に合ったターゲットを選ぶことが必要です。

間取り設計でのプライバシー確保手法

間取り設計で注意したいのが、オーナー家族のプライバシー確保です。賃貸部分の玄関や共有スペースに工夫を施すことで、トラブルやストレスを未然に防げます。

-

別動線玄関の採用

-

隣接壁に厚みを持たせる

-

賃貸部分と自宅部分の窓の位置や視線を外す

-

生活音対策のための床材・壁材を選定

これらを取り入れることで、日々の生活の快適さ・満足度を高められます。

快適な居住環境と収益性両立の設計技術で後悔しない選択を

防音設備の導入とゾーニングの工夫

賃貸併用住宅では防音対策とゾーニングが重要です。特に生活音問題は深刻なクレームや退去原因になりかねないため、初期設計で十分な措置を講じる必要があります。

効果的な工夫例

-

防音ドアや二重サッシを標準装備

-

水回りやリビングの配置を分離

-

専有部同士、音が響きやすい箇所の間に収納やサービススペースを設ける

防音とゾーニングの工夫で、入居満足度・リピート率向上に直結します。

オーナー居住空間と賃貸部分の動線分離

動線分離の徹底はオーナーにとって心理的な満足度と入居者のプライバシー向上に大きく寄与します。エントランスやゴミ出しスペース、駐車場まで分けることが理想的です。

-

オーナー専用・賃貸専用の玄関アプローチ

-

階段やエレベーターなど動線の交錯を避ける設計

-

ゴミ置き場や郵便受けを別管理

上記を取り入れることで日々のトラブルやストレスを大きく低減し、長期的にオーナー・入居者双方にとって快適な住宅が実現できます。

土地選びと立地条件が賃貸併用住宅の成功と後悔を分ける道

賃貸需要の高い立地選定基準と市場調査方法で後悔しない

賃貸併用住宅で後悔しない最大のポイントは、賃貸需要の高いエリアを選ぶことです。特に都市部や駅から近い立地は安定した家賃収入を期待できます。実際の需要や賃料相場、人口動向の調査も欠かせません。具体的には、不動産会社や賃貸サイトで近隣の賃貸物件の稼働率・家賃水準・設備などを比較することで、供給過多や空室リスクを回避できます。さらに、近年はシングルやファミリー向けの間取り傾向も地域によって異なるため、ターゲットとなる入居者層とエリア特性のマッチングが重要です。

都市部・郊外・地方の賃貸市場特性と実態

| 地域分類 | 賃貸需要の傾向 | 家賃水準 | 入居者ニーズ |

|---|---|---|---|

| 都市部 | 高く安定 | 高め | 駅近、セキュリティ、設備 |

| 郊外 | 中程度 | 都市部よりやや安 | 広さ、駐車場、リフォーム |

| 地方 | 二極化傾向 | 低め | 家賃重視、間取りの柔軟性 |

都市部では駅や商業施設へのアクセス重視、郊外は家族向けの広い間取りが支持されています。一方地方では人口減少で空室リスクが増しやすく、慎重な市場調査が必要です。賃貸需要の条件を比較し、長期安定経営を意識した物件選定が鍵です。

失敗例に学ぶ立地の見極めポイント

後悔するケースで目立つのが、家賃相場や需要を十分に調べず購入した例です。例えば、数年後に駅周辺が再開発されず家賃が下落したり、近くに競合する新築マンションが建設され空室が増えるなどのリスクがあります。これらを避けるには、

-

地域の将来計画や住環境変化もチェック

-

周囲の築年数・設備比較や募集期間の長さを確認

-

単身・ファミリーなどニーズの微細な違いも把握

-

中古物件やエリア内の失敗・成功例も情報収集

立地や賃貸市場動向の変化に柔軟に対応できる情報収集が不可欠です。

将来の資産価値維持と売却しやすさを視野に入れた土地評価で後悔を回避

資産価値の維持や将来的な売却も考慮に入れることで、建設時だけではなく長期視点で後悔を防げます。特に都市再開発や道路計画、人口動態といった地域の将来予測を見据えた土地評価がおすすめです。

流動性を高めるための土地選定条件

土地の流動性を高めたい場合、以下のような条件を重視しましょう。

-

複数路線へのアクセス良好

-

商業施設・病院・学校が近い

-

ライフスタイルの多様化に対応できるエリア

-

周辺道路や土地区画の拡張・整備状況

テーブルで入力しやすい土地の選定基準をまとめます。

| 選定基準 | 内容 |

|---|---|

| 駅までの距離 | 徒歩10分以内が理想 |

| 近隣施設 | スーパー、病院、公園など |

| 再開発の予定 | 地域計画による発展性 |

| 複数利用可能な駅 | 利便性向上 |

価格下落リスクとリセールバリューの考察

賃貸併用住宅の価格変動リスクを抑えるには、立地と土地の特性が重要です。駅近や商業地の物件は、将来的なリセールバリューが高まる傾向にあります。一方、郊外や地方は人口減・空き家増の影響で資産価値が下落することも考えられます。

-

エリアの人口推移と土地価格の動向をチェック

-

過去の取引事例を比較しやすく備える

-

将来、賃貸需要が減少しても売却できる立地を意識

物件ごとの価格変動や地域の賃貸需要の予測を調査し、将来的な売却や資産運用の柔軟性を確保することが賃貸併用住宅での後悔を防ぐ重要なポイントです。

新築・中古の賃貸併用住宅購入で後悔しないための選び方と注意点

賃貸併用住宅は、居住と経営を両立できる点が魅力ですが、購入後に後悔しないためには、特有のリスクをしっかり把握し選定することが欠かせません。新築と中古、物件やメーカーの選び方、将来のメンテナンスや収支への影響など、検討時の失敗やトラブルを避けるための具体的なポイントを解説します。

中古物件のリスクとメリットで後悔を防ぐ—メンテナンス費用や設備故障の影響

賃貸併用住宅として中古物件を選ぶ場合は、低価格や立地の選択肢が広がる一方、想定以上の修繕費や設備交換が発生しやすく、経営面での後悔が目立ちます。設備の故障や老朽化により、家賃収入が減少したり、空室リスクが上昇するケースもあります。以下の点を詳しく比較することが重要です。

| 項目 | メリット | リスク・注意点 |

|---|---|---|

| 購入価格 | 新築より安く予算を抑えやすい | リフォームや修繕で想定以上の支出 |

| 立地 | 人気エリアも選びやすい | 周辺環境の変化による空室リスク |

| 設備 | 現状を確認しやすい | 交換・更新費用がかかることが多い |

十分な現地調査とシミュレーション、修繕履歴の確認が不可欠です。

中古物件購入時の必須チェックポイント

中古賃貸併用住宅の購入時は、下記のような項目を抜け漏れなくチェックする必要があります。

-

建物、設備の状態確認(給排水・電気・防水・外壁等)

-

耐震性能・法適合状況の調査

-

家賃、利回り、空室率の現状と過去の履歴の確認

-

大規模修繕やリフォーム歴の有無

-

前所有者や管理会社の運営実績情報の収集

上記に加えて、現行の住宅ローン条件や火災保険、管理委託先の信頼性も併せて比較しましょう。

築年数・修繕履歴の確認と対策方法

中古物件では築年数の経過と修繕履歴の有無が収益・経営安定の大きな判断材料となります。築20年以上の物件であれば、主要な設備や構造部分の交換履歴を必ず確認し、今後のメンテナンス費用を資金計画に組み込むことが重要です。

-

築年数別の注意点

- 築10年以内:大規模修繕はまだ先、初期コスト抑制

- 築10~20年:設備の更新や内外装リフォームが必要な場合が多い

- 築20年以上:躯体・給排水含む抜本的な修繕チェックが必須

建物診断(インスペクション)や見積もり取得も怠らないようにしましょう。

ハウスメーカー選定基準とランキング情報の活用法で後悔しない

新築賃貸併用住宅の建築を検討する場合は、ハウスメーカーごとに得意分野やアフターサービス、設計力などに大きな違いがあります。自分や家族の生活動線、賃貸需要、管理のしやすさなど、中長期的視点で総合的に比較することがポイントです。

| 比較項目 | 重視ポイント |

|---|---|

| 実績・信頼性 | 施工棟数や過去の賃貸併用住宅事例数 |

| 価格・プラン柔軟性 | 間取り・デザイン、コストパフォーマンス |

| アフターサービス | 長期保証、修理対応、24時間サポート |

| 管理サポート | 入居者管理、空室対策、トラブル時の対応力 |

複数メーカーの提案を比較検討することで、見落としや後悔を防ぎやすくなります。

実績・口コミ・アフターサービスの具体比較

ハウスメーカーを選ぶ際には、過去の賃貸併用住宅実例やオーナーの口コミ、アフターサービス内容や評判を調査しましょう。特定メーカーに偏らず以下を比較すると安心です。

-

賃貸併用住宅実績・専門部署の有無

-

地域密着型のサポート体制

-

長期保証期間の内容・免責事項

-

不動産会社との提携による賃貸サポート

客観的なランキング情報や地域性も参考にし、資料請求や現地見学、モデルルーム訪問を組み合わせて検討しましょう。

複数プラン集約で得られる最適解の見つけ方

最適な賃貸併用住宅を選ぶコツは複数のプラン・間取りを比較し、自分の優先条件を明確化することです。以下の点を確認しながら進めましょう。

-

自宅部分と賃貸部分の生活音・プライバシー分離

-

家賃設定・入居者ターゲット像(単身・ファミリー対応等)

-

ローン返済と家賃収入のバランスシミュレーション

情報を整理するためにも、専用の比較表やチェックリストを活用し、専門家や経験者のアドバイスを受けながら総合的な判断を心掛けましょう。

賃貸併用住宅の契約リスクとトラブル回避策から後悔を未然に防ぐ – 管理会社・入居者対応の注意点

賃貸併用住宅の経営では、契約時の小さな見落としや対応ミスが後悔や損失につながります。複数の事例や専門家の意見から得られた失敗要因やリスク低減策を、サブリース契約や入居者・管理会社対応まで具体的に解説します。実際に起こりやすいトラブルや失敗パターンを事前に把握し、賃貸経営の安定と住環境の維持に役立つノウハウを提供します。

サブリース契約の落とし穴と契約時の注意点で後悔しないために

サブリース契約はオーナーの家賃収入を一定期間保証する便利な仕組みですが、トラブルの温床になることもあります。

下記はサブリース契約の主要なリスクと、契約時に確認すべき重要ポイントの比較テーブルです。

| 項目 | リスク・懸念 | 確認ポイント |

|---|---|---|

| 家賃保証 | 保証家賃の減額リスク | 減額条件・更新頻度を明示 |

| 契約期間 | 長期契約で解約困難 | 途中解約や更新時の条件 |

| 修繕費負担 | 原状回復範囲が不明 | 修繕費用の明細・範囲明記 |

| 空室リスク | 募集活動の質の差 | 空室対策の計画の有無 |

| 管理委託 | 良質な管理体制か | 管理会社の実績・対応力 |

サブリース契約では、家賃保証の減額タイミングや中途解約の条件を必ず確認し、契約書に明記することが重要です。安易に委託先を選ばず、複数社を比較し信頼できるパートナーを見極めてください。

採用時のポイントとリスク分析

サブリースを採用する場合は、下記のチェックポイントを重視しましょう。

-

見せかけの高利回りや家賃保証に惑わされず、長期の収支シミュレーションを行う

-

契約を急がず、リスクやデメリットの説明が誠実な会社を選ぶ

-

解約条件や違約金の有無、保証家賃減額の具体条件を必ずチェックする

慎重な事前調査と長期視点の計画により、サブリースに潜む後悔や想定外の損失を未然に防げます。

契約期間・更新条件の確認事項

契約期間や更新条件は将来の安定経営に直結します。特に長期契約の場合、下記内容の確認が不可欠です。

-

契約満了時の再契約・条件変更のルール

-

家賃減額や条件改定時の予告期間と具体的条件

-

契約終了時の原状回復・修繕負担の分担基準

あいまいな表現や口約束は避け、細部まで契約書で明確化しておくことが信頼関係と安定収益の鍵となります。

入居者とのクレーム・トラブル事例から学び後悔を防止する策

入居者からのクレームやトラブルは、賃貸併用住宅のオーナーが最もストレスを感じやすい課題です。住環境やプライバシーの観点から、事前対応が必須となります。

よくある入居者トラブルと対策を一覧でまとめます。

| トラブル事例 | 主な原因 | 有効な対策 |

|---|---|---|

| 騒音・生活音 | 生活動線・音漏れ配慮不足 | 防音設計・間取り工夫 |

| ゴミ出し違反 | ルール周知・教育不足 | 入居時ガイドの配布 |

| ペット飼育問題 | 条件明記・管理体制不備 | 規約明記・監視強化 |

| 家賃滞納トラブル | 支払い能力審査不足 | 厳格な入居審査実施 |

初期段階から問題が発生しない体制構築と、発生後の迅速・丁寧な対応が後悔を防ぎます。

審査基準の強化と入居者管理のベストプラクティス

健全な入居者層の確保には、以下のポイントを意識した運用が重要です。

-

家賃支払い能力や保証人の有無など厳格な審査体制を整備

-

過去のトラブル履歴や反社会的勢力排除のチェックも徹底

-

入居後もルール説明やコミュニケーションの工夫でトラブル未然防止

こうした入居者管理を徹底することで、長期的な安定経営と高い満足度に直結します。

管理会社との連携体制構築の具体策

管理会社と良好なパートナー関係を築けるかで、経営の安心感と手間の軽減度合いが大きく変わります。

-

月次報告や緊急時の連絡体制の構築

-

定期的な業務レビューや改善提案を積極活用する

-

入退去時やクレーム対応も委託先の経験値と実績を重視し選定する

管理会社と綿密な連携を図り、情報共有とフィードバックのループを意識して運営しましょう。

賃貸併用住宅の資金計画と税務対策の最新ポイントで後悔しない

住宅ローンの適用条件と融資のコツを押さえて後悔を防ぐ

賃貸併用住宅の購入では、住宅ローンの使い方が後悔を左右します。住宅部分の面積割合がポイントで、自宅として利用する割合が全体の50%以上であることが一般的な住宅ローンの条件です。金融機関によって審査基準が異なるため、事前に確認し、複数の銀行でシミュレーションを行うことが重要といえます。

強調すべきコツは以下の3点です。

- 提出書類や事業計画を詳細に準備

- 地域に強い金融機関を選ぶ

- 他の住宅ローンとの違い(賃貸部分の融資割合など)を把握

このような工夫をすることで、「住宅ローンが通らない」「思ったより借入額が少なかった」といった後悔を未然に防げます。

年収倍率の目安と返済計画の立て方

賃貸併用住宅では返済計画の精度が問われます。一般的に、融資額は年収の7~10倍が目安ですが、無理なく返済できる範囲に抑えるのが肝心です。賃貸経営部分の家賃収入を加味しても、空室リスクや修繕費の発生を見込み、余裕を持ったプランを設計してください。

返済シミュレーションのポイント

-

自己資金や頭金を多めに確保

-

家賃の下落や空室期間を想定

-

余剰資金は修繕・トラブル対策にプール

賃貸併用住宅ブログや体験談でも、返済計画の甘さが後悔につながりやすいとされています。

住宅ローン控除の適用範囲と注意点

住宅ローン控除は自宅部分にしか適用されないため、賃貸部分は対象外です。自宅と賃貸部分の面積割合に応じて、控除適用額が変動します。たとえば、自宅70%・賃貸30%のケースでは、自宅部分の70%分のみ控除可能です。

注意点

-

面積割合は登記面積を基準に計算

-

賃貸部分にかかるローンは控除対象外

-

建築前に税理士や住宅メーカーと相談が必要

これらのチェックを怠ると、「思ったより控除額が少ない」と後悔する原因となります。

節税効果と相続税対策を組み込んだ資産形成で後悔を最小化

税務上のメリット・デメリット整理

賃貸併用住宅には税務面の優遇点と注意点があります。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 賃貸部分の減価償却費 | 節税効果が高い | 減価償却終了後は負担増 |

| 固定資産税 | 住宅用地特例で税負担軽減 | 賃貸部分が多いと軽減幅が縮小 |

| 相続税評価額 | 賃貸住宅扱いで評価減が可能 | 築年数や立地で評価減効果が変動 |

税金に関する知識を整理し、毎年の申告や管理計画に組み込むことで安定した経営を目指せます。

実践的な税金対策の具体例

具体的な税金対策としては、賃貸部分の減価償却の積極活用や、不動産会社・税理士と連携した長期シミュレーションが重要です。例えば、相続を見据えて「建物部分の評価減」を意識した建築プランや、住宅ローン控除を最大限に活かすための間取り工夫があります。

・賃貸部分は鉄骨・RC造にして減価償却期間を長く設定

・賃貸併用住宅の分割贈与で相続税圧縮を検討

・賃貸部分で発生する修繕費や管理費も経費計上

このように、多角的な視点から資産形成とリスク対策を行うことで、将来的な「やめとけ」「危険」といった後悔を未然に防ぐことが可能です。

頻出Q&Aに対する専門的な回答で賃貸併用住宅の後悔や疑問を解消

費用・間取り・ローン・管理に関する重要質問と後悔しないための解説

賃貸併用住宅は年収の何倍まで借りられるか?

賃貸併用住宅では、一般的に年収の7〜10倍程度までの借入が可能とされていますが、住宅ローンと事業ローンで審査基準が異なる点に注意が必要です。自宅部分が50%以上の場合は住宅ローンの適用が可能となり、金利や融資額に有利な条件が得られることが多いです。賃貸部分を多く設ける場合は事業性ローンとなり、返済比率や空室リスクも重視されます。将来の家賃収入の安定性や空室率を計画に盛り込むことが重要です。審査時には、土地評価や賃貸需要の有無もチェックされるため、余裕を持った計画を心がけてください。

中古と新築のメリット・デメリットは?

下記のテーブルで比較します。

| 項目 | 新築 | 中古 |

|---|---|---|

| 購入価格 | 高い | 比較的安い |

| 初期設備 | 最新仕様 | 旧式が多くリフォーム要 |

| 賃貸需要 | 高い | 立地や状態で変動 |

| 修繕頻度 | 当初は少ない | 早期に修繕が必要な可能性 |

| 資産価値 | 時間とともに下がる | 物件によるが維持しやすいことも |

| ローン条件 | 有利になりやすい | 条件が厳しくなる傾向 |

新築は高価ですが最新設備で賃貸募集しやすく、維持管理コストが抑えられます。一方で中古はイニシャルコストを抑えつつ、好立地を狙いやすい点が特徴です。築年数や管理状況によってリフォーム費用が発生しますが、首都圏など賃貸需要の高いエリアならば十分検討価値があります。

空室やクレームの具体的な予防策は?

賃貸併用住宅で空室やクレームを未然に防ぐには、周辺の賃貸ニーズ調査と物件設計が不可欠です。

-

立地選定:駅近や生活利便性の高い場所に土地を選ぶ

-

間取り最適化:ファミリー向けや単身者向けなど、需要層に合わせて部屋を設計

-

設備投資:防音や収納など差別化設備を備える

-

適切な賃料設定:周辺相場と比較して競争力を保つ

さらに入居後のトラブル防止には、管理会社と連携した点検の徹底や、入居者マナーへの配慮を行うことが大切です。

実体験を踏まえた具体的な対応策で賃貸併用住宅の後悔を減らす

管理会社選びのポイント

適切な管理会社を選ぶことは、不動産経営の成功に直結します。選定時の主なポイントは以下です。

-

地域での実績が豊富で市場ニーズを熟知している

-

家賃滞納やクレーム対応が迅速かつ親身

-

管理費用の内訳とサービス内容が明確

-

24時間サポート体制が整っている

-

定期報告や家賃集金の透明性が高い

失敗事例として、安さだけで選ぶと対応の遅さや空室リスクが増えるケースもあるため、複数社を比較し、現場対応力までしっかり確認することが重要です。

長期経営を見据えた計画作成法

賃貸併用住宅の長期的な安定経営には、下記の対応が必要です。

-

10年後・20年後を見越した修繕計画を作成

-

家賃収入シミュレーションを複数パターンで検証

-

エリアごとの賃貸需要動向を定期的に調査

-

税金や保険の見直しも行いコストを最適化

また、相続や売却への備えも検討しておくことで、予期せぬトラブルに柔軟に対応できます。しっかりした計画をもとに家族・専門家と相談しながら進めることが、後悔のない選択への第一歩です。

賃貸併用住宅の成功と失敗を分けるチェックリストと比較分析で後悔を未然に防ぐ

賃貸併用住宅は自宅と賃貸部分を融合させた資産活用方法として人気を集めています。しかし、「賃貸併用住宅 失敗 ブログ」や「賃貸併用住宅 やめとけ」といった体験談に見られるように、情報不足や計画の甘さが後悔の原因となるケースも少なくありません。失敗しやすいポイントを明確に理解したうえで慎重な比較・検討を行うことが不可欠です。

ハウスメーカー・設計プラン・中古物件の比較表で後悔しない選定を

賃貸併用住宅選びでは、ハウスメーカーや設計内容、中古物件か新築かなどの比較が重要です。多様な選択肢がある中で、実績やサービス内容、費用感を客観的に比較し、自分に合ったプランを選ぶことが後悔を防ぐ大きなポイントです。

| 項目 | ハウスメーカー | 設計プラン | 中古物件 |

|---|---|---|---|

| 費用 | やや高め | 柔軟に調整可能 | 物件により幅がある |

| 利回り | 安定しやすい | 工夫次第で上昇 | 築年数と立地で異なる |

| 管理体制 | 充実している | 要相談 | オーナーによる |

| 設備 | 最新のものが多い | 投資に応じ選択可 | リフォーム検討が必要 |

| 融資条件 | 通りやすい | 設計次第 | 少し厳しい場合も |

長期的な目線で、サービス内容とコストのバランスをしっかり見極めることが大切です。特に中古物件は「賃貸併用住宅 中古 東京」「賃貸併用住宅 中古 世田谷区」など自分の希望エリアでの実例調査も欠かせません。

後悔しないための最終セルフチェックリスト

物件選びを進める際は、後悔を防ぐためのセルフチェックが必須です。適切な判断のために、以下のポイントを事前に確認しましょう。

-

立地は賃貸需要の高いエリアか

-

間取りは賃貸部分・自宅部分のどちらも適切か

-

賃料・利回り・返済計画のシミュレーションを行ったか

-

信頼できる管理会社のサポート体制を確認したか

-

空室リスクや将来的な修繕・設備更新の計画を立てているか

-

中古住宅の場合、リフォーム内容や費用、ローン条件は納得できるか

購入前のチェックは簡単に思えても、後悔しないために必ず実施し、見過ごしやすいリスクも洗い出しておくことが重要です。

賃貸需要、設計、管理、資金計画の各項目評価基準

賃貸併用住宅での失敗を避けるためには、各項目ごとに冷静に評価していくことが不可欠です。

| チェック項目 | 評価基準 |

|---|---|

| 賃貸需要 | 周辺の賃貸物件の稼働率・家賃相場を調査 |

| 設計 | 賃貸部分・自宅部分のプライバシーが確保されているか |

| 管理 | 管理会社の実績、クレーム対応力、サービス内容の明文化 |

| 資金計画 | 金利やローン返済額、空室リスクを踏まえた収支計算 |

実際の体験談や「賃貸併用住宅 収支 ブログ」「賃貸併用住宅 体験談」の情報も活用し、複数物件を比較・検討することが失敗を未然に防ぐ最大のポイントです。しっかりとした準備と最終チェックで、賃貸併用住宅を資産運用の強い味方に変えましょう。